Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />

quemment le cas pour les <strong>langues</strong> head-marking (c’est-à-dire les <strong>langues</strong> où les<br />

marques de fonction sont portées par les noms et les verbes et non par les éléments<br />

subordonnés comme les adjectifs ou les compléments).<br />

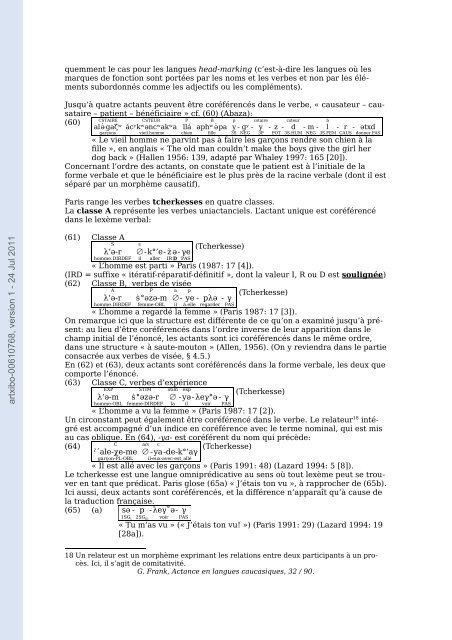

Jusqu’à quatre actants peuvent être coréférencés <strong>dans</strong> le verbe, « causateur – causataire<br />

– patient – bénéficiaire » cf. (60) (Abaza):<br />

CSTAIRE<br />

CSTEUR<br />

P<br />

B p cstaire csteur<br />

b<br />

(60)<br />

al ́ə gaζʷ ácʸkʷəncʷakʷa llá aphʷ ́əpa y - gʸ - y - z - d - m - l - r - ətxd<br />

garçons<br />

vieil.homme chien fille 3S NEG 3P POT 3S.HUM NEG 3S.FEM CAUS donner.PAS<br />

« Le vieil homme ne parvint pas à faire les garçons rendre son chien à la<br />

fille », en anglais « The old man couldn’t make the boys give the girl her<br />

dog back » (Hallen 1956: 139, adapté par Whaley 1997: 165 [20]).<br />

Concernant l’ordre <strong>des</strong> actants, on constate que le patient est à l’initiale de la<br />

forme verbale et que le bénéficiaire est le plus près de la racine verbale (dont il est<br />

séparé par un morphème causatif).<br />

Paris range les verbes tcherkesses en quatre classes.<br />

La classe A représente les verbes uniactanciels. L’actant unique est coréférencé<br />

<strong>dans</strong> le lexème verbal:<br />

(61) Classe A<br />

S<br />

λ’ə-r<br />

homme.DIRDEF<br />

s<br />

∅<br />

il<br />

-k°’e<br />

aller<br />

- ̌z ə-<br />

γe<br />

IR D PAS<br />

(Tcherkesse)<br />

« L’homme est parti » Paris (1987: 17 [4]).<br />

(IRD = suffixe « itératif-réparatif-définitif », dont la valeur I, R ou D est soulignée)<br />

(62) Classe B, verbes de visée<br />

A<br />

λ’ə-r<br />

homme.DIRDEF<br />

P<br />

s°əzə-m<br />

femme-OBL<br />

a<br />

∅ il<br />

p<br />

- ye<br />

à.elle<br />

- pλə - γ<br />

regarder PAS<br />

(Tcherkesse)<br />

« L’homme a regardé la femme » (Paris 1987: 17 [3]).<br />

On remarque ici que la structure est différente de ce qu’on a examiné jusqu’à présent:<br />

au lieu d’être coréférencés <strong>dans</strong> l’ordre inverse de leur apparition <strong>dans</strong> le<br />

champ initial de l’énoncé, les actants sont ici coréférencés <strong>dans</strong> le même ordre,<br />

<strong>dans</strong> une structure « à saute-mouton » (Allen, 1956). (On y reviendra <strong>dans</strong> le partie<br />

consacrée aux verbes de visée, § 4.5.)<br />

En (62) et (63), deux actants sont coréférencés <strong>dans</strong> la forme verbale, les deux que<br />

comporte l’énoncé.<br />

(63) Classe C, verbes d’expérience<br />

EXP<br />

λ’ə-m<br />

homme-OBL<br />

STIM<br />

s°əzə-r<br />

femme-DIRDEF<br />

stim exp<br />

∅ -yə<br />

la il<br />

-λeγ°ə - γ<br />

voir PAS<br />

(Tcherkesse)<br />

« L’homme a vu la femme » (Paris 1987: 17 [2]).<br />

Un circonstant peut également être coréférencé <strong>dans</strong> le verbe. Le relateur 18 intégré<br />

est accompagné d’un indice en coréférence avec le terme nominal, qui est mis<br />

au cas oblique. En (64), -ya- est coréférent du nom qui précède:<br />

(64)<br />

C<br />

a/s c<br />

(Tcherkesse)<br />

∅ -ya -de-k°’aγ<br />

ˀ´ale-χe-me<br />

garçon-PL-OBL<br />

il-eux-avec-est_allé<br />

« Il est allé avec les garçons » (Paris 1991: 48) (Lazard 1994: 5 [8]).<br />

Le tcherkesse est une langue omniprédicative au sens où tout lexème peut se trouver<br />

en tant que prédicat. Paris glose (65a) « J’étais ton vu », à rapprocher de (65b).<br />

Ici aussi, deux actants sont coréférencés, et la différence n’apparaît qu’à cause de<br />

la traduction française.<br />

(65) (a) sə - p -λeγ˚ə - γ<br />

1SGI 2SGIII voir PAS<br />

« Tu m’as vu » (« J’étais ton vu! ») (Paris 1991: 29) (Lazard 1994: 19<br />

[28a]).<br />

18 Un relateur est un morphème exprimant les relations entre deux participants à un procès.<br />

Ici, il s’agit de comitativité.<br />

G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 32 / 90.