Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />

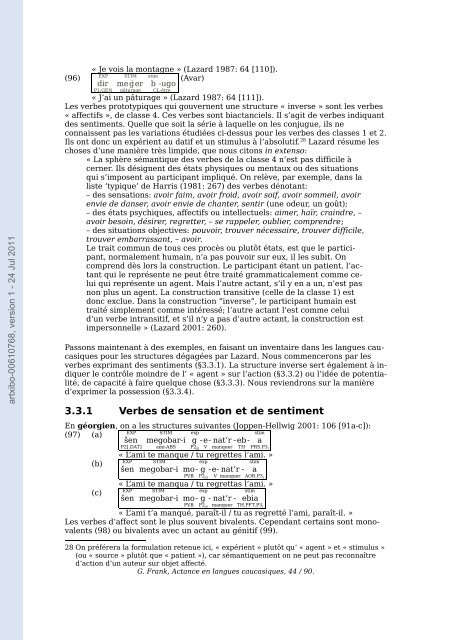

« Je vois la montagne » (Lazard 1987: 64 [110]).<br />

EXP STIM stim<br />

(96)<br />

(Avar)<br />

dir me ger b -ugo<br />

P1:GEN pâturage CL-être<br />

« J’ai un pâturage » (Lazard 1987: 64 [111]).<br />

Les verbes prototypiques qui gouvernent une structure « inverse » sont les verbes<br />

« affectifs », de classe 4. Ces verbes sont biactanciels. Il s’agit de verbes indiquant<br />

<strong>des</strong> sentiments. Quelle que soit la série à laquelle on les conjugue, ils ne<br />

connaissent pas les variations étudiées ci-<strong>des</strong>sus pour les verbes <strong>des</strong> classes 1 et 2.<br />

Ils ont donc un expérient au datif et un stimulus à l’absolutif. 28 Lazard résume les<br />

choses d’une manière très limpide, que nous citons in extenso:<br />

« La sphère sémantique <strong>des</strong> verbes de la classe 4 n’est pas difficile à<br />

cerner. Ils désignent <strong>des</strong> états physiques ou mentaux ou <strong>des</strong> situations<br />

qui s’imposent au participant impliqué. On relève, par exemple, <strong>dans</strong> la<br />

liste ‘typique’ de Harris (1981: 267) <strong>des</strong> verbes dénotant:<br />

– <strong>des</strong> sensations: avoir faim, avoir froid, avoir soif, avoir sommeil, avoir<br />

envie de <strong>dans</strong>er, avoir envie de chanter, sentir (une odeur, un goût);<br />

– <strong>des</strong> états psychiques, affectifs ou intellectuels: aimer, haïr, craindre, –<br />

avoir besoin, désirer, regretter, – se rappeler, oublier, comprendre;<br />

– <strong>des</strong> situations objectives: pouvoir, trouver nécessaire, trouver difficile,<br />

trouver embarrassant, – avoir.<br />

Le trait commun de tous ces procès ou plutôt états, est que le participant,<br />

normalement humain, n’a pas pouvoir sur eux, il les subit. On<br />

comprend dès lors la construction. Le participant étant un patient, l’actant<br />

qui le représente ne peut être traité grammaticalement comme celui<br />

qui représente un agent. Mais l’autre actant, s’il y en a un, n’est pas<br />

non plus un agent. La construction transitive (celle de la classe 1) est<br />

donc exclue. Dans la construction “inverse”, le participant humain est<br />

traité simplement comme intéressé; l’autre actant l’est comme celui<br />

d’un verbe intransitif, et s’il n’y a pas d’autre actant, la construction est<br />

impersonnelle » (Lazard 2001: 260).<br />

Passons maintenant à <strong>des</strong> exemples, en faisant un inventaire <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong><br />

pour les structures dégagées par Lazard. Nous commencerons par les<br />

verbes exprimant <strong>des</strong> sentiments (§3.3.1). La structure inverse sert également à indiquer<br />

le contrôle moindre de l’ « agent » sur l’action (§3.3.2) ou l’idée de potentialité,<br />

de capacité à faire quelque chose (§3.3.3). Nous reviendrons sur la manière<br />

d’exprimer la possession (§3.3.4).<br />

3.3.1 Verbes de sensation et de sentiment<br />

En géorgien, on a les structures suivantes (Joppen-Hellwig 2001: 106 [91a-c]):<br />

(97) (a)<br />

EXP<br />

šen<br />

P2[.DAT]<br />

STIM<br />

megobar-i<br />

ami-ABS<br />

exp<br />

stim<br />

g -e - nat’r -eb - a<br />

P2III V manquer TH PRS.P3I « L’ami te manque / tu regrettes l’ami. »<br />

(b)<br />

EXP<br />

šen<br />

STIM<br />

megobar-i<br />

exp<br />

mo-<br />

g -e- nat’r -<br />

stim<br />

a<br />

PVB P2III V manquer AOR.P3 I<br />

« L’ami te manqua / tu regrettas l’ami. »<br />

(c)<br />

EXP<br />

šen<br />

STIM<br />

megobar-i<br />

exp<br />

mo-<br />

g - nat’r -<br />

stim<br />

ebia<br />

PVB P2III manquer TH.PFT.P3I « L’ami t’a manqué, paraît-il / tu as regretté l’ami, paraît-il. »<br />

Les verbes d’affect sont le plus souvent bivalents. Cependant certains sont monovalents<br />

(98) ou bivalents avec un actant au génitif (99).<br />

28 On préférera la formulation retenue ici, « expérient » plutôt qu’ « agent » et « stimulus »<br />

(ou « source » plutôt que « patient »), car sémantiquement on ne peut pas reconnaître<br />

d’action d’un auteur sur objet affecté.<br />

G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 44 / 90.