Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />

Vap<br />

iprčkilek<br />

P1A:entendre:P3P:SerI<br />

p<br />

musik’a-s<br />

musique-DAT<br />

(Mingrélien)<br />

« J’écoute de la musique » (Harris 1985: 274 [6a]).<br />

(b) Structure inverse, action involontaire<br />

(Mingrélien)<br />

marčkile<br />

P1:entendre:P3:INV:SerI<br />

musik’a<br />

musique:ABS<br />

« J’entends de la musique » (Harris 1985: 274 [6b]).<br />

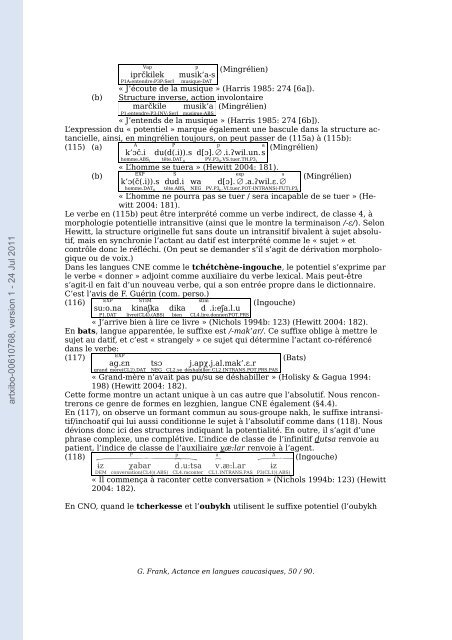

L’expression du « potentiel » marque également une bascule <strong>dans</strong> la structure ac-<br />

tancielle, ainsi, en mingrélien toujours, on peut passer de (115a) à (115b):<br />

(115) (a)<br />

A<br />

P<br />

p<br />

a (Mingrélien)<br />

d[ɔ].∅ .i.ʔwil.un.s<br />

(b)<br />

k’ɔč.i<br />

homme.ABS I<br />

du(d(.i)).s<br />

tête.DAT II<br />

PV.P3 II .VS.tuer.TH.P3 I<br />

« L’homme se tuera » (Hewitt 2004: 181).<br />

EXP<br />

k’ɔ(č(.i)).s<br />

homme.DAT II<br />

S<br />

dud.i<br />

tête.ABS I<br />

wa<br />

NEG<br />

exp<br />

d[ɔ]. ∅ .a.ʔwil.ɛ.∅<br />

PV.P3 II .VI.tuer.POT-INTRANS(-FUT).P3 I<br />

s<br />

(Mingrélien)<br />

« L’homme ne pourra pas se tuer / sera incapable de se tuer » (Hewitt<br />

2004: 181).<br />

Le verbe en (115b) peut être interprété comme un verbe indirect, de classe 4, à<br />

morphologie potentielle intransitive (ainsi que le montre la terminaison /-ɛ/). Selon<br />

Hewitt, la structure originelle fut sans doute un intransitif bivalent à sujet absolutif,<br />

mais en synchronie l’actant au datif est interprété comme le « sujet » et<br />

contrôle donc le réfléchi. (On peut se demander s’il s’agit de dérivation morphologique<br />

ou de voix.)<br />

Dans les <strong>langues</strong> CNE comme le tchétchène-ingouche, le potentiel s’exprime par<br />

le verbe « donner » adjoint comme auxiliaire du verbe lexical. Mais peut-être<br />

s’agit-il en fait d’un nouveau verbe, qui a son entrée propre <strong>dans</strong> le dictionnaire.<br />

C’est l’avis de F. Guérin (com. perso.)<br />

(116) EXP<br />

STIM<br />

stim<br />

d .i:eʃa.l.u<br />

su:o.na<br />

P1.DAT<br />

kinaʃka<br />

livre(CL4).(ABS)<br />

dika<br />

bien<br />

CL4.lire.donner/POT.PRS<br />

(Ingouche)<br />

« J’arrive bien à lire ce livre » (Nichols 1994b: 123) (Hewitt 2004: 182).<br />

En bats, langue apparentée, le suffixe est /-mak’ar/. Ce suffixe oblige à mettre le<br />

sujet au datif, et c’est « strangely » ce sujet qui détermine l’actant co-référencé<br />

<strong>dans</strong> le verbe:<br />

(117)<br />

EXP<br />

ag.ɛn<br />

grand_mère(CL2).DAT<br />

tsɔ<br />

NEG<br />

j.apχ.j.al.mak’.ɛ.r<br />

CL2.se_déshabiller.CL2.INTRANS.POT.PRS.PAS<br />

(Bats)<br />

« Grand-mère n’avait pas pu/su se déshabiller » (Holisky & Gagua 1994:<br />

198) (Hewitt 2004: 182).<br />

Cette forme montre un actant unique à un cas autre que l’absolutif. Nous rencontrerons<br />

ce genre de formes en lezghien, langue CNE également (§4.4).<br />

En (117), on observe un formant commun au sous-groupe nakh, le suffixe intransitif/inchoatif<br />

qui lui aussi conditionne le sujet à l’absolutif comme <strong>dans</strong> (118). Nous<br />

dévions donc ici <strong>des</strong> structures indiquant la potentialité. En outre, il s’agit d’une<br />

phrase complexe, une complétive. L’indice de classe de l’infinitif dutsa renvoie au<br />

patient, l’indice de classe de l’auxiliaire væ:lar renvoie à l’agent.<br />

(118)<br />

(Ingouche)<br />

ɨz<br />

.u:tsa .æ:l.ar<br />

χabar DEM conversation(CL4)(.ABS)<br />

P<br />

d p<br />

v<br />

CL4.raconter<br />

a<br />

<br />

CL1.INTRANS.PAS<br />

A<br />

ɨz<br />

P3(CL1)(.ABS)<br />

« Il commença à raconter cette conversation » (Nichols 1994b: 123) (Hewitt<br />

2004: 182).<br />

En CNO, quand le tcherkesse et l’oubykh utilisent le suffixe potentiel (l’oubykh<br />

G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 50 / 90.