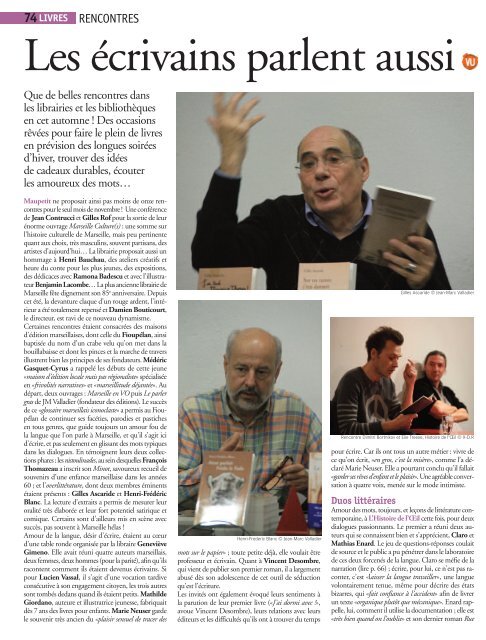

74 LIVRESRENCONTRESLes écrivains parlent aussiQue de belles rencontres dansles librairies et les bibliothèquesen cet automne ! Des occasionsrêvées pour faire le plein de livresen prévision des longues soiréesd’hiver, trouver des idéesde cadeaux durables, écouterles amoureux des mots…Maupetit ne proposait ainsi pas moins de onze rencontrespour le seul mois de novembre ! Une conférencede Jean Contrucci et Gilles Rof pour la sortie de leurénorme ouvrage Marseille Culture(s) : une somme surl’histoire culturelle de Marseille, mais peu pertinentequant aux choix, très masculins, souvent partisans, desartistes d’aujourd’hui… La librairie proposait aussi unhommage à Henri Bauchau, des ateliers créatifs etheure du conte pour les plus jeunes, des expositions,des dédicaces avec Ramona Badescu et avec l’illustrateurBenjamin Lacombe… La plus ancienne librairie deMarseille fête dignement son 85 e anniversaire. Depuiscet été, la devanture claque d’un rouge ardent, l’intérieura été totalement repensé et Damien Bouticourt,le directeur, est ravi de ce nouveau dynamisme.Certaines rencontres étaient consacrées des maisonsd’édition marseillaises, dont celle du Fioupélan, ainsibaptisée du nom d’un crabe velu qu’on met dans labouillabaisse et dont les pinces et la marche de traversillustrent bien les principes de ses fondateurs. MédéricGasquet-Cyrus a rappelé les débuts de cette jeune«maison d’édition locale mais pas régionaliste» spécialiséeen «frivolités narratives» et «marseillitude déjantée». Audépart, deux ouvrages : Marseille en VO puis Le parlergras de JM Valladier (fondateur des éditions). Le succèsde ce «glossaire marseillais iconoclaste» a permis au Fioupélande continuer ses facéties, parodies et pastichesen tous genres, que guide toujours un amour fou dela langue que l’on parle à Marseille, et qu’il s’agit icid’écrire, et pas seulement en glissant des mots typiquesdans les dialogues. En témoignent leurs deux collectionsphares : les nistoulinades, au sein desquelles FrançoisThomazeau a inscrit son Minot, savoureux recueil desouvenirs d’une enfance marseillaise dans les années60 ; et l’overlittérature, dont deux membres éminentsétaient présents : Gilles Ascaride et Henri-FrédéricBlanc. La lecture d’extraits a permis de mesurer leuroralité très élaborée et leur fort potentiel satirique etcomique. Certains sont d’ailleurs mis en scène avecsuccès, pas souvent à Marseille hélas !Amour de la langue, désir d’écrire, étaient au cœurd’une table ronde organisée par la libraire GenevièveGimeno. Elle avait réuni quatre auteurs marseillais,deux femmes, deux hommes (pour la parité), afin qu’ilsracontent comment ils étaient devenus écrivains. Sipour Lucien Vassal, il s’agit d’une vocation tardiveconsécutive à son engagement citoyen, les trois autressont tombés dedans quand ils étaient petits. MathildeGiordano, auteure et illustratrice jeunesse, fabriquaitdès 7 ans des livres pour enfants. Marie Neuser gardele souvenir très ancien du «plaisir sensuel de tracer desHenri-Frederic Blanc © Jean-Marc Valladiermots sur le papier» ; toute petite déjà, elle voulait êtreprofesseur et écrivain. Quant à Vincent Desombre,qui vient de publier son premier roman, il a largementabusé dès son adolescence de cet outil de séductionqu’est l’écriture.Les invités ont également évoqué leurs sentiments àla parution de leur premier livre («J’ai dormi avec !»,avoue Vincent Desombre), leurs relations avec leurséditeurs et les difficultés qu’ils ont à trouver du tempsGilles Ascaride © Jean-Marc ValladierRencontre Dimitri Bortnikov et Elie Treese, Histoire de l’Œil © X-D.Rpour écrire. Car ils ont tous un autre métier : vivre dece qu’on écrit, «en gros, c’est la misère», comme l’a déclaréMarie Neuser. Elle a pourtant conclu qu’il fallait«garder ses rêves d’enfant et le plaisir». Une agréable conversationà quatre voix, menée sur le mode intimiste.Duos littérairesAmour des mots, toujours, et leçons de littérature contemporaine,à L’Histoire de l’Œil cette fois, pour deuxdialogues passionnants. Le premier a réuni deux auteursqui se connaissent bien et s’apprécient, Claro etMathias Enard. Le jeu de questions-réponses coulaitde source et le public a pu pénétrer dans le laboratoirede ces deux forcenés de la langue. Claro se méfie de lanarration (lire p. 66) ; écrire, pour lui, ce n’est pas raconter,c’est «laisser la langue travailler», une languevolontairement tenue, même pour décrire des étatsbizarres, qui «fait confiance à l’accident» afin de livrerun texte «organique plutôt que mécanique». Enard rappelle,lui, comment il utilise la documentation ; elle est«très bien quand on l’oublie» et son dernier roman Rue

CONFÉRENCES 75Enfance communedes voleurs (voir Zib’56) est tout sauf unlivre sur les printemps arabes. Le mondey est mis dans «un ordre littéraire».De même, évoquant la forme de Zone,il insiste sur le fait que «chaque projetapporte avec lui une façon d’écrire».Pour Dimitri Bortnikov comme pourClaro, les livres ont à voir avec la matière.Voilà pourquoi il avait invité, enclôture de sa résidence d’écriture avecPeuple et Culture Marseille, Elie Treesedont le premier roman (édité commelui chez Allia) l’a totalement subjugué.Il l’a donc présenté avec le sens de l’humouret de la métaphore qu’on luiconnaît (voir Zib’54) : un petit livre«comme un loup ou un grand chien qui aréussi à entrer dans un terrier petit petit»,un livre «qui donne la vraie faim», «unlivre à mettre les nouilles debout». De fait,la lecture de l’incipit est saisissante. Undrôle de texte en vérité, bref, dense, dontles voix rappellent celles de Beckett etque l’auteur dit s’être «imposé commeça», après quelque 15 ans de brouillonsinutiles. Un tel texte ne pouvait queséduire l’auteur de Repas de morts. Etattiser la curiosité du public nombreuxvenu ce soir-là.FRED ROBERTÀ lireAu FioupélanMinot de François ThomazeauJ’ai tué Maurice Thorez et autreshistoires overpolitiquesde Gilles AscarideAinsi parlait Frédo le Fadade Henri-Frédéric BlancLucien Vassal, la trilogie des Colline,éd. TacusselMarie Neuser, Un petit jouetmécanique, L’ÉcaillerMathilde Giordano, Marcel, poissonde l’Estaque, Mireille, petite sirène deMalmousque et Gino, lapin de l’Étoile,éditions Crès, collection CaganisVincent Desombre,Maudite soit-elle, ScrinéoChez Actes SudTous les diamants du ciel de ClaroRue des Voleurs de Mathias EnardChez AlliaRepas de morts et Je suis la paixen guerre de Dimitri BortnikovNi ce qu’ils espèrent,ni ce qu’ils croient d’Elie TreeseÀ voirJérôme Ferrari à la librairieMaupetit le 16 décTextes à direCertains rendez-vous d’Écrivainsen dialogue font converser un auteuret un lecteur. C’était le cas le 7décembre. Nathalie Kupermanétait invitée à la BDP Gaston Defferrepour parler de son travail, deses derniers romans surtout, carimpossible d’évoquer tous les livresécrits depuis vingt ans, pour lajeunesse comme pour les adultes.Des livres comme autant de «projetsqui surgissent» et qu’elle saisit auvol, refusant de savoir au départ oùle texte la mènera, travaillant de plusen plus à «lâcher prise», construisantde fait un univers particulier, envahipar la rumeur du monde contemporain,d’un humour explosif, cruelmais jamais cynique. Un univers oùil est question de culpabilité, de placede l’individu dans le couple, lafamille, le groupe, de la «saloperied’exister» (avec l’usure des liens, lesplans sociaux, la précarité rampante…)et de la joie de vivre malgré tout.La comédienne Elisabeth MoreauChristian Carrignon, Gilles Joly et Alain Simon © Théâtre des AteliersLe théâtre d’objets de Christian Carrignonnous a habitués à une poésiede bouts de ficelles, petits mots décalés,saynètes qui mêlent joie etnostalgie légère. Son autobiographienous emmène dans le même mondede détails reconnaissables, réminiscencescommunes, amour sensueldes objets, du quotidien, sensations,synesthésies et rêveries éveillées.Son enfance a la banalité des sagasfamiliales populaires, celles des années60, où elles ne rimaient pasavec misère. C’est l’histoire d’un petitgarçon aimé dans un foyer simple,animé de joies, de terreurs enfantines,d’amitiés profondes, de frasquesanodines, d’amours qui naissent. Sile récit se répète parfois, et s’attardesur des transcriptions de rêves obscures,l’attention aux bruits, objets,sensations qu’il décrit par des motsjustes et inattendus, semble déplierles anecdotes dans l’espace, fairesurgir le décor de cet appartementbanal d’une cité ordinaire en boutde piste, au Bourget.Lu à deux voix, en quatre partiesd’une heure, lors d’une Veillée chaleureuseet intime, Presque tout l’universpermit aussi de faire entendre l’artde la lecture, et comment un comédienpeut donner vie aux mots. AlainSimon, de sa voix grave, nuancée,faisait flamboyer les aventures, variantle rythme et les tons en lecteurvirtuose. Christian Carrignon, moinsà l’aise à raconter sa propre histoire,lui donnait pourtant un joli pétillant,et faisait surgir toute sa poésieburlesque.a proposé trois extraits et sa lectureinspirée a su rendre le relief des textesde la romancière, leur oralité remarquablementorchestrée, leur attentionaux détails, leur caractère comiquementdécalé. Un long passage dePetit éloge de la haine, que l’écrivainen’avait encore jamais entendu lire àhaute voix, a suscité l’enthousiasmedu public, hélas bien clairsemé pourune rencontre de cette qualité. Il estdes livres à dire autant qu’à lire ; lesrécits de Nathalie Kuperman sontde ceux-là. Alors, écrire pour le théâtre? Elle y a pensé mais trouve celadifficile. En revanche, l’adaptationthéâtrale de ses derniers romanspourrait bien voir le jour… un jour !F.R.À lireNous étions des êtres vivantset Petit éloge de la haine (Folio),ainsi que Les raisons de mon crime(voir Zib’ 56)Un texte qui verra le jour sur lascène des Ateliers en 2013 : on l’yvoit déjà…AGNÈS FRESCHELLe texte a été lu le 30 novembre auThéâtre des Ateliers, Aix