BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...

BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...

BuMa_2010_04 - Deutsche Bunsengesellschaft für Physikalische ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

DEUTSCHE BUNSEN-GESELLSCHAFT<br />

Abb. 8. Blick in das Plasmagefäß der Versuchsanlage ASDEX des Instituts<br />

<strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Garching 14 . Die Anlage, die seit 1991 in Betrieb<br />

ist, hat ein Gesamtvolumen (äußere Abmessungen) von 2800 m 3 . Das<br />

Plasma im inneren der Kammer nimmt ein Volumen von etwa 13 m 3 ein und<br />

enthält 3 mg Wasserstoff (N/V ≈ 7 10 19 m -3 ; Plasmastrom 1,4 MA, Plasmatemperatur<br />

100 Mio. K, Magnetfelder 3,9 Tesla.<br />

lagerung des durch Magnetspulen erzeugten toroidalen Feldes<br />

und des durch den Plasmastrom erzeugten poloidalen Feldes<br />

erzwungen. Im Stellarator wird die schraubenförmige Verdrillung<br />

der Feldlinien um die Torusseele durch ein System speziell<br />

geformter Einzelspulen erreicht, die poloidal um den Torus<br />

angeordnet sind (Abb. 9 oben).<br />

Deshalb kann auf den Plasmastrom, der durch die Primärtrafospulen<br />

im Torus induziert wird, verzichtet werden. Und damit ist<br />

es auch möglich, den Stellarator kontinuierlich zu betreiben. Und<br />

Plasmainstabilitäten, die durch den Plasmastrom hervorgerufen<br />

werden können, sind hier natürlich auch nicht zu erwarten.<br />

Zur Aufheizung des Plasmas bis zur Zündung muss – wie beim<br />

Tokamak beschrieben – Energie von außen zugeführt werden,<br />

entweder durch Injektion schneller Atome oder durch Mikrowellenheizung.<br />

Abb. 9 zeigt eine Stellaratoranordnung mit Vertikalfeld- und<br />

weiteren Zusatzspulen, mit denen die Feldverdrillung verändert<br />

und das Plasma korrigiert werden kann.<br />

Neutral-<br />

Teilchen-<br />

Heizung<br />

Plasma<br />

Vertikalfeldspulen<br />

Zuatzspulen<br />

Stellaratorspulen<br />

Plasmagefäß<br />

Abb. 9. Schematische Darstellung des Stellaratortorus mit dem verdrillten<br />

Plasma (oben); Stellaratortorus mit Zusatzspulen und Plasmaheizung durch<br />

Neutralteilchen.<br />

ASPEKTE<br />

Lange Zeit galt das Tokamakkonzept als die bessere Lösung; infolge<br />

der großen Fortschritte bei der Gestaltung der Stellaratorspulen<br />

in den letzten Jahren erscheinen Stellarator- und Tokamakkonzept<br />

gleichwertig. Der neueste Stellarator-Versuch, der<br />

jetzt vom Institut <strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Greifswald aufgebaut<br />

wird (Wendelstein 7X), soll die Kraftwerkstauglichkeit<br />

der Stellaratoren belegen. In den Abmessungen, im Plasmavolumen<br />

und Plasmagewicht übertrifft dieser Versuchsneubau<br />

den Vorgänger (Abb. 10), der in Garching betrieben wird.<br />

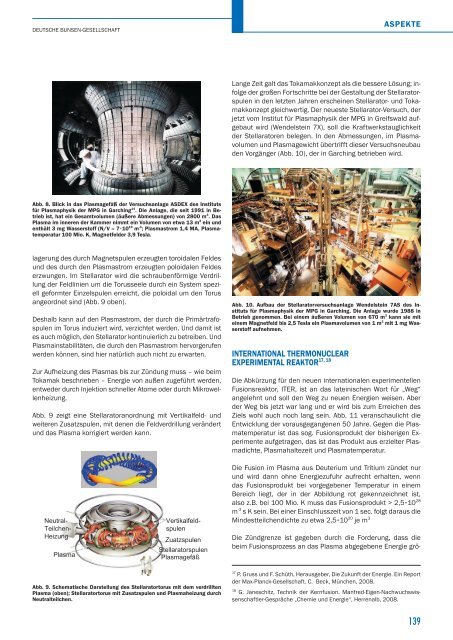

Abb. 10. Aufbau der Stellaratorversuchsanlage Wendelstein 7AS des Instituts<br />

<strong>für</strong> Plasmaphysik der MPG in Garching. Die Anlage wurde 1988 in<br />

Betrieb genommen. Bei einem äußeren Volumen von 670 m 3 kann sie mit<br />

einem Magnetfeld bis 2,5 Tesla ein Plasmavolumen von 1 m 3 mit 1 mg Wasserstoff<br />

aufnehmen.<br />

INTERNATIONAL THERMONUCLEAR<br />

17, 18<br />

EXPERIMENTAL REAKTOR<br />

Die Abkürzung <strong>für</strong> den neuen internationalen experimentellen<br />

Fusionsreaktor, ITER, ist an das lateinischen Wort <strong>für</strong> „Weg“<br />

angelehnt und soll den Weg zu neuen Energien weisen. Aber<br />

der Weg bis jetzt war lang und er wird bis zum Erreichen des<br />

Ziels wohl auch noch lang sein. Abb. 11 veranschaulicht die<br />

Entwicklung der vorausgegangenen 50 Jahre. Gegen die Plasmatemperatur<br />

ist das sog. Fusionsprodukt der bisherigen Experimente<br />

aufgetragen, das ist das Produkt aus erzielter Plasmadichte,<br />

Plasmahaltezeit und Plasmatemperatur.<br />

Die Fusion im Plasma aus Deuterium und Tritium zündet nur<br />

und wird dann ohne Energiezufuhr aufrecht erhalten, wenn<br />

das Fusionsprodukt bei vorgegebener Temperatur in einem<br />

Bereich liegt, der in der Abbildung rot gekennzeichnet ist,<br />

also z.B. bei 100 Mio. K muss das Fusionsprodukt > 2,5•10 28<br />

m -3 s K sein. Bei einer Einschlusszeit von 1 sec. folgt daraus die<br />

Mindestteilchendichte zu etwa 2,5•10 20 je m 3<br />

Die Zündgrenze ist gegeben durch die Forderung, dass die<br />

beim Fusionsprozess an das Plasma abgegebene Energie grö-<br />

17 P. Gruss und F. Schüth, Herausgeber, Die Zukunft der Energie. Ein Report<br />

der Max-Planck-Gesellschaft. C. Beck, München, 2008.<br />

18<br />

G. Janeschitz, Technik der Kernfusion. Manfred-Eigen-Nachwuchswissenschaftler-Gespräche<br />

„Chemie und Energie“, Herrenalb, 2008.<br />

139