Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

MN Aufsätze<br />

tung zielende Modelle waren, die Union und SPD in den<br />

Koalitionsverhandlungen bewogen haben, zunächst einmal<br />

die politische Notbremse zu ziehen.<br />

2. Schwerwiegende rechtspolitische Bedenken<br />

Der standespolitische und fiskalische Charme und damit<br />

die rechtspolitische Sprengkraft dieses Ansatzes liegen<br />

nämlich auf der Hand: Nimmt man das Postulat des Bologna-Konzepts<br />

ernst, dass nur ein begrenzter Anteil der erfolgreichen<br />

Absolventen eines Bachelor-Studiums sofort<br />

zum Master-Studium zugelassen wird, dann kann auf diesem<br />

Weg ein recht enger Flaschenhals installiert werden,<br />

der den so lästigen Massenansturm auf die reglementierten<br />

Berufe bereits sehr früh im Vorfeld abfängt. Ob die „Masterquote“<br />

auf 20 % oder 30 % festgelegt würde, wäre fast nebensächlich.<br />

Die drängendsten Probleme wären gebannt –<br />

jedenfalls kurzfristig. Schon mittelfristig müsste man freilich<br />

mit noch größeren Problemen rechnen. Es erscheint<br />

durchaus zweifelhaft, ob es politisch tatsächlich durchsetzbar<br />

wäre, das frühzeitig aus der juristischen Ausbildung gedrängte<br />

Bachelor-Proletariat endgültig großflächig von der<br />

Rechtsberatung fernzuhalten. Eine Öffnung könnte allerdings<br />

dann wirklich eine Gefahr für die Qualität der Rechtspflege<br />

bedeuten. Andere Berufsperspektiven sind derzeit<br />

nicht ersichtlich. Eine für die Praxis brauchbare Spezialisierung,<br />

wie sie etwa die sehr erfolgreichen Rechtspflegerschulen<br />

bieten, lässt sich in der Universität innerhalb der<br />

normalen Studiengänge in drei Jahren nicht erreichen, weil<br />

hier ja zunächst einmal eine Grundlegung in der Methodenlehre<br />

und in den Pflichtfächern erfolgen muss, die für sich<br />

genommen im Regelfall eben noch nicht berufsqualifizierend<br />

wäre.<br />

3. Unvereinbarkeit mit dem Bologna-Konzept<br />

Damit erweist sich dieses Modell auch aus Bologna-<br />

Sicht als wenig tauglich: Der Bachelor, der eine Berufstauglichkeit<br />

vermitteln soll, hätte die Qualität einer besseren<br />

Zwischenprüfung, mit einer vorgegebenen, letztlich sehr hohen<br />

Misserfolgsquote. Eine fachübergreifende Erweiterung<br />

des Studiums in den Masterstudiengängen wäre auch<br />

schwer denkbar, hätte der Master doch zwangsläufig zunächst<br />

einmal die Aufgabe, auf die Zugangsprüfungen zu<br />

den einzelnen Berufssparten vorzubereiten.<br />

IV. Ein gangbarer Weg: 4:1, Staatsexamen nach<br />

dem Bachelor<br />

1. Grundstrukturen<br />

Inzwischen werden aber auch bereits sehr gründlich<br />

4:1-Modelle unter Beibehaltung des Staatsexamens als Eingangsprüfung<br />

für die reglementierten juristischen Berufe<br />

vorgeschlagen. 32 Dass solche Modelle mit dem Bologna-<br />

Konzept in Einklang zu bringen sind, wurde bereits dargelegt.<br />

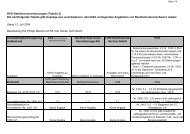

Ein gangbarer Weg könnte damit wie folgt aussehen<br />

(eine schematische Darstellung findet sich auf der folgenden<br />

Seite):<br />

Den Grundstock der typischen Juristenausbildung würde<br />

ein 4-jähriges, universitäres Bachelor-Studium bilden, das<br />

Zugangsvoraussetzung für alle weiteren Qualifikationsstufen<br />

wäre. Nach dem Bachelor würde sich die Ausbildung<br />

gabeln: Wer einen reglementierten juristischen Beruf einschlagen<br />

möchte, müsste nach dem Bachelor zunächst eine<br />

staatliche Eingangsprüfung bestehen. Mit überdurchschnitt-<br />

8 AnwBl 1 / 2006<br />

lich erfolgreichem Bachelor könnte aber auch entsprechend<br />

einer bestimmten Quote ein einjähriges Master-Studium angeschlossen<br />

werden. Die Masterstudiengänge würden sich<br />

in anwendungsorientierte und forschungsorientierte Studiengänge<br />

gliedern, entsprechend der Forderung der Kultusministerkonferenz<br />

(KMK) vom 12.6.2003. 33 Die weitere<br />

Ausbildung für die reglementierten Berufe könnte so bleiben<br />

wie sie ist. Die Absolventen des Zweiten Staatsexamens<br />

wären klassische Volljuristen im Sinne eines Einheitsjuristen,<br />

hätten jedoch zusätzlich den Titel Bachelor und könnten<br />

nach dem Zweiten Staatsexamen wiederum noch eine Promotion<br />

oder ein Master-Studium anschließen. Größere Lösungen<br />

wie eine Abschaffung des Zweiten Staatsexamens,<br />

eine Verkürzung der Vorbereitungszeit etc. wären denkbar,<br />

könnten aber isoliert diskutiert oder auch zunächst einmal<br />

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden 34 .<br />

Das somit 4-jährige universitäre Bachelor-Studium<br />

könnte einen mit dem Status quo vergleichbaren Ausbildungsstand<br />

gewährleisten; das System der Credit-Points<br />

würde Leistungen bereits während des Studiums honorieren,<br />

um die Studierenden zu gleichmäßiger Arbeit anzuspornen.<br />

Die Juristischen Fakultäten die – wie etwa die Kölner<br />

Fakultät – ohnehin bereits für jede Veranstaltung einen Abschlusstest<br />

vorsehen, hätten nur ganz wenig Umstellungsaufwand.<br />

Allerdings müssten für die letzte Phase des Studiums<br />

Module zur Wiederholung und Vertiefung des Stoffes<br />

eingeführt werden, für deren Bewältigung ebenfalls Credits<br />

zu vergeben wären. Ein entsprechender Umbau bereits –<br />

etwa in Köln – vorhandener flächendeckender Universitätsrepetitorien<br />

wäre freilich unschwer zu leisten. Diejenigen<br />

Studierenden, die es ohnehin nicht in die klassischen Berufe<br />

zieht, wären nicht mehr gezwungen, das Examen zu machen;<br />

dies könnte zu einer nicht ganz unerheblichen Reduktion<br />

der Zulassungszahlen zum Staatsexamen führen.<br />

Da die Masterstudiengänge nicht mehr die Aufgabe hätten,<br />

auf die reglementierten juristischen Berufe vorzubereiten,<br />

wären sie von einer Vertiefung und Wiederholung des<br />

Pflichtfachstoffes entlastet. Sie könnten sich daher – nur<br />

dies wäre bolognakonform – auf wissenschaftliche Vertiefung<br />

oder interdisziplinäre Inhalte konzentrieren. Damit wären<br />

sie auch für ausländische Studierende interessant. Vor<br />

allem könnten ökonomisch orientierte Studenten einen juristischen<br />

Bachelor mit einem Master aus den Wirtschaftswissenschaften<br />

kombinieren. Dies könnte möglicherweise<br />

Chancen eröffnen, für Juristen verloren gegangene Berufsfelder<br />

(Steuerberater, Wirtschaftsprüfung, Manager) zurückzugewinnen.<br />

2. Kritische Würdigung<br />

Auch dieses Modell wirft die Frage auf, ob der Bachelor<br />

tatsächlich als berufsqualifizierend im Sinne des Bologna-<br />

Konzeptes zu akzeptieren ist, wenn nach wie vor der Weg<br />

zu den Berufsqualifikationen nur über eine weitere Prüfung<br />

führt. Dies lässt sich aber im Hinblick auf ein 4-jähriges Bachelor-Studium<br />

deutlich eher vertreten als im Modell eines<br />

3-jährigen, universitären Bachelors: Nach einem erfolgreichen<br />

4-jährigen Universitätsstudium verfügt der junge Jurist<br />

32 Jeep, NJW 2005, 2283; sowie ausführlich http://www.neue-juristenausbil<br />

dung.de.<br />

33 10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland. Beschluss der<br />

Kultusministerkonferenz vom 12.6.2003, vgl. http://www.kmk.org/doc/beschl/<br />

bmthesen.pdf.<br />

34 Vorschläge zu „größeren Lösungen“ bei Jeep, NJW 2005, 2283, 2284.