Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

MN Aufsätze<br />

z. B. das OLG Düsseldorf 11 oder das OLG Frankfurt 12 . Allein<br />

die abstrakte Möglichkeit eines Interessenwiderstreits stellt<br />

keinen Hinderungsgrund für eine Bestellung dar 13 .<br />

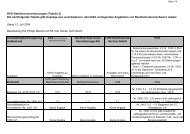

III. Neue Satzungsbestimmung<br />

Die Satzungsversammlung hat auf ihrer letzten Sitzung<br />

im November 2005 nunmehr einen neuen Anlauf unternommen,<br />

um das berufsrechtliche Verbot der Vertretung widerstreitender<br />

Interessen auf Sozietäten zu erstrecken. Die<br />

fragliche Vorschrift des § 3 BORA n. F. soll in der Zukunft<br />

lauten:<br />

„§ 3 Widerstreitende Interessen, Versagung der Berufstätigkeit<br />

(1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er<br />

eine andere Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden<br />

Interesse bereits beraten oder vertreten hat oder mit<br />

dieser Rechtssache in sonstiger Weise im Sinne der §§ 45,<br />

46 Bundesrechtsanwaltsordnung beruflich befasst war.<br />

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt auch für alle mit ihm in<br />

derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft gleich<br />

welcher Rechts- oder Organisationsform verbundenen<br />

Rechtsanwälte. Satz 1 gilt nicht, wenn sich im Einzelfall die<br />

betroffenen Mandanten in den widerstreitenden Mandaten<br />

nach umfassender Information mit der Vertretung ausdrücklich<br />

einverstanden erklärt haben und Belange der<br />

Rechtspflege nicht entgegenstehen. Information und Einverständniserklärung<br />

sollen in Textform erfolgen.<br />

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für den Fall, dass<br />

der Rechtsanwalt von einer Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft<br />

zu einer anderen Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft<br />

wechselt.<br />

(4) Wer erkennt, dass er entgegen den Absätzen 1 bis 3<br />

tätig ist, hat unverzüglich seinen Mandanten davon zu unterrichten<br />

und alle Mandate in derselben Rechtssache zu<br />

beenden.<br />

(5) Die vorstehenden Regelungen lassen die Verpflichtung<br />

zur Verschwiegenheit unberührt.“<br />

Mit einem Inkrafttreten dieser neuen Reglung ist nicht<br />

vor dem 1. Juli 2006 zu rechnen. Voraussetzung ist jedoch,<br />

dass das Bundesjustizministerium keine Beanstandung –<br />

wie erst kürzlich zum wiederholten Male bei der Neufassung<br />

des § 7 BORA – ausspricht. Dies ist auch diesmal<br />

nicht völlig auszuschließen, da die Vorschrift erhebliche<br />

Probleme aufwirft und gravierende verfassungsrechtliche<br />

Bedenken gegen die Kompetenz der Satzungsversammlung<br />

zum Erlass einer derart weitreichenden Regelung bestehen.<br />

IV. Allgemeine Kritik<br />

Die Neuregelung des § 3 BORA n. F. ist alles andere als<br />

ein Meisterwerk der anwaltlicher Satzungsautonomie. Dies<br />

gilt einmal unter dem Aspekt der Wiederholung. Teile der<br />

Norm sind entweder völlig überflüssig oder sie führen zu<br />

Problemen. Der erste Kritikpunkt betrifft den Absatz 1.<br />

Hier wird einmal völlig unnötig der § 43 a IV BRAO wiedergegeben;<br />

soweit darin die in der gesetzlichen Bestimmung<br />

sich nicht findenden Worte „in derselben Rechtssache“<br />

enthalten sind, ist damit keine konstitutive<br />

Neuregelung verbunden, weil die entsprechende Beschränkung<br />

schon immer bei § 43 a IV BRAO nach h. A. gegolten<br />

hat. 14 Nicht erforderlich ist auch die Niederlegungspflicht in<br />

Abs. 4; sie ist schließlich selbstverständliche Folge des Vertretungsverbots.<br />

Überflüssig ist schließlich auch die Rege-<br />

14 AnwBl 1 / 2006<br />

lung des Absatzes 5, wonach die Neuregelung die Verschwiegenheitspflicht<br />

unberührt lässt; insoweit besteht<br />

zudem ohnehin keine nennenswerte Satzungskompetenz<br />

nach § 59 b BRAO angesichts des Vorrangs der strafrechtlichen<br />

Normierung der Verschwiegenheitspflicht in § 203<br />

StGB.<br />

Nichtssagend ist weiter der Absatz 3, nach dem die Sozietätserstreckung<br />

des Absatz zwei auch im Falle des Sozietätswechsels<br />

gelten soll. Ursprünglich war speziell für diese<br />

Fallkonstellation bei dem Versuch der Umsetzung der Sozietätswechslerentscheidung<br />

des BVerfG 15 mit ihren Hinweisen<br />

auf eine mögliche Neuregelung eine „bandwurmartige“ Bestimmung<br />

mit zahlreichen Verfahrens- und Aufklärungspflichten<br />

vorgesehen. Sie hat sich in der Diskussion als untauglich<br />

bzw. unpraktikabel und unverhältnismäßig<br />

erwiesen. Mit dem endgültig beschlossen Verzicht auf alle<br />

Details und nur dem Verweis auf den Absatz 2 ist jedoch<br />

nichts gewonnen. Das Schweigen der Satzung erinnert an<br />

den Schlußsatz des mittlerweile „gestorbenen“ Literarischen<br />

Quartetts: „Man sieht betroffen, den Vorhang zu und alle<br />

Fragen offen.“<br />

Eine in mehrfacher Hinsicht nicht ganz unproblematische<br />

Wiederholung findet sich im 2. Satzteil des Absatz 1.<br />

Hier wird Bezug genommen auf die Berufspflichten der<br />

§§ 45, 46 BRAO. Dieser Verweis ist nicht nur ebenfalls entbehrlich.<br />

Unklar ist vielmehr, ob mit der Satzungsregelung<br />

auch Modifikationen der gesetzlichen Regelung verbunden<br />

sein sollen. Wenn nämlich z. B. bestimmt ist, dass der<br />

Rechtsanwalt auch nicht tätig werden darf, wenn er mit einer<br />

Rechtssache nach § 45 BRAO befasst war, so wird damit<br />

ein uneingeschränktes Tätigkeitsverbot normiert. Die mehr<br />

als problematische Bestimmung des § 45 I Nr. 4 BRAO erlaubt<br />

jedoch ein Tätigwerden des Rechtsanwalts, wenn die<br />

bisherige nichtanwaltliche Tätigkeit beendet ist. Diese Einschränkung<br />

ist auf Druck des Rechtsausschusses des Deutschen<br />

Bundestages aufgenommen worden und auch verfassungsrechtlich<br />

zwingend, da ein uneingeschränktes<br />

Tätigkeitsverbot am Maßstab des Art. 12 I GG nicht vertretbar<br />

war. 16 Diese unter dem Aspekt des Vorrangs des Gesetzes<br />

wie auch materiell verfassungsrechtlich zwingende Restriktion<br />

des Verbots findet sich nicht in Absatz 1 der<br />

Neuregelung, was bereits Bedenken im Hinblick auf die<br />

Verfassungsmäßigkeit aufwirft. Ihnen kann man nur dadurch<br />

begegnen, indem man den Absatz. 1 als – wenn auch<br />

verunglückten – Verweis auf die §§ 45, 46 BRAO auffasst,<br />

dem keine darüber hinausgehende oder davon abweichende<br />

inhaltliche Neuregelungsfunktion zukommt.<br />

Die Zitierung der §§ 45 und 46 BRAO ist auch deshalb<br />

fragwürdig, weil diese gesetzlichen Bestimmungen bereits<br />

Sozietätserstreckungsregelungen in den Absätzen drei enthalten<br />

im Gegensatz zu § 43 a IV BRAO. Das Verhältnis der<br />

11 OLG Düsseldorf NJW 2002, 3267: „ § 146 StPO verbietet es nicht, dass sich<br />

die Verteidiger mehrerer derselben Tat Beschuldigter untereinander besprechen<br />

und ihr Vorgehen miteinander abstimmen. Zur Entwicklung einer solchen<br />

– in den Grenzen der §§ 258 und 356 StGB zulässigen – gemeinsamen<br />

Verteidigungsstrategie kann der eine Verteidiger auch an Gesprächen teilnehmen,<br />

die der andere Verteidiger mit seinem Mandanten führt. Eine derartige<br />

Zusammenarbeit allein vermag die konkrete Vermutung für eine Tätigkeit zu<br />

Gunsten des weiteren Beschuldigten, die den Interessen des eigene Mandanten<br />

zuwiderläuft, nicht zu begründen.“<br />

12 NJW 1999, 1414.<br />

13 Vgl. a. OLG Stuttgart StV 2000,656, 5. Strafsenat; vgl. aber OLG Stuttgart,<br />

OLG StPO § 142 Nr. 5.<br />

14 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO, 4. Aufl. 2003, § 43 a Rn 80.<br />

15 BVerfG AnwBl. 2003, 521.<br />

16 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 14) § 45 Rn 22 ff.