Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Januar - Anwaltsblatt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

MN Aufsätze<br />

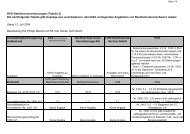

fungsleistungen mit elf (§ 62 Abs. 3 JAPO) im Bundesvergleich<br />

am höchsten ist.<br />

Dieser Überblick zeigt, dass die Zahl der in den Bundesländern<br />

geforderten Klausuren um regelmäßig eine Klausur<br />

pro Fach variiert. Im zweiten Staatexamen ist eine Abweichung<br />

von bis zu zwei Klausuren üblich; der eben beschriebene<br />

Unterschied zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern<br />

von drei Klausuren ist bereits eine Ausnahme und beruht<br />

zudem auf Besonderheiten des jeweiligen Prüfungsrechts.<br />

Es ist also heute schon möglich, in den staatlichen Prüfungen<br />

wenigstens eine Klausur rechtgebietsübergreifend<br />

zu konzipieren. Eine stärkere Abweichung wäre vor dem<br />

Hintergrund der geltenden Praxis aber mit dem Risiko behaftet,<br />

die „Einheitlichkeit“ zu verletzen.<br />

V. Begrenzte Möglichkeit zur Einführung rechtsgebietsübergreifender<br />

Prüfungen<br />

Es kann festgehalten werden, dass die Länder in begrenztem<br />

Umfang berechtigt sind, rechtsgebietsübergreifende<br />

Aufgaben in den juristischen Prüfungen in den<br />

Pflichtfächern einzuführen. Eine stärkere Betonung dieser<br />

Art der Prüfung muss das (auch) auf § 5 d Abs. 1<br />

S. 1 DRiG bezogene Einheitlichkeitserfordernis berücksichtigen.<br />

C. Vorschläge zur Beseitigung der „strukturellen<br />

Richterperspektive“<br />

Rechtsgebietsübergreifende Prüfungen sind also nur<br />

möglich, wenn sie landesrechtlich erlaubt werden. Eine solche<br />

landesrechtliche Regelung ist ihrerseits aber nur zulässig,<br />

wenn dadurch die „Einheitlichkeit der Prüfungsanforderungen“<br />

nicht verletzt wird.<br />

Wenn eine rechtsgebietsübergreifende Ausbildung und<br />

Prüfung gewollt ist – wovon man nach der Zielsetzung der<br />

Reform der Juristenausbildung ausgehen kann – dann muss<br />

nach Wegen gesucht werden, dieses Ziel zu erreichen. Diejenigen,<br />

die der Rechtsberatung und -gestaltung mehr Raum<br />

in der Ausbildung gewähren wollen, sind hier also selbst<br />

zur Rechtsgestaltung aufgerufen. Zwei Möglichkeiten stehen<br />

zur Auswahl:<br />

I. Konzertierte Aktion der Länder<br />

Da das Bundesrecht bis auf das „Einheitlichkeitserfordernis“<br />

den Ländern für rechtsgebietsübergreifende Prüfungsinhalte<br />

keine Vorgaben macht, könnten sich die Länder zu<br />

einer „konzertierten Aktion“ verständigen und rechtsgebietsübergreifende<br />

Aspekte in ihre Juristenausbildungsgesetze<br />

aufnehmen. Auch können einzelne Länder, solange<br />

die Einheitlichkeit gewahrt bleibt, schrittweise vorangehen<br />

und warten, bis die anderen folgen.<br />

Es bleibt aber zu bedenken, was geschieht, wenn sich die<br />

Länder nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen können<br />

oder sich die Prüfungsanforderungen so weit auseinanderentwickeln,<br />

dass keine Einheitlichkeit mehr besteht. Das<br />

Gebot der Einheitlichkeit lässt es nicht zu, dass auch nur ein<br />

Bundesland einen grundsätzlich anderen Weg wählt. Dies<br />

gilt sowohl für den Fall, dass ein oder nur wenige Länder<br />

von der bisherigen Praxis abweichen wollen, als auch für<br />

den, dass nur ein Land bei der „strukturellen Richterper-<br />

21 Greßmann, Die Reform der Juristenausbildung (2002), S. 40.<br />

12 AnwBl 1 / 2006<br />

spektive“ bleibt. Das Gebot der „Einheitlichkeit“ kennt kein<br />

Quorum.<br />

II. Ergänzung des DRiG<br />

Zur Beseitigung der „strukturellen Richterperspektive“<br />

kann der Bund auch das DRiG ändern, insb. das Einheitlichkeitserfordernis<br />

in § 5 d Abs. 1 S. 2 DRiG streichen. Dies<br />

könnte aber zu einer Auseinanderentwicklung der juristischen<br />

Ausbildungen führen, die letztlich den „Einheitsjuristen“<br />

– in dem Sinne, dass er in ganz Deutschland einheitlich<br />

ausgebildet wird – in Frage stellt 21 .<br />

Dem Ziel rechtsgebietsübergreifender Klausuren wäre<br />

am besten gedient, wenn das DRiG um eine Bestimmung ergänzt<br />

würde, die es den Ländern freistellt, rechtsgebietsübergreifende<br />

Prüfungen abzunehmen. Bei der bestehenden<br />

Regelung des § 5 d DRiG mag sich empfehlen, dem Satz 2<br />

in § 5 d Abs. 1 DRiG folgenden, durch ein Semikolon abgetrennten<br />

Halbsatz anzufügen: „die Einheitlichkeit bezieht<br />

sich nicht auf Trennung und Kombination der Pflichtfächer<br />

in der Prüfung“.<br />

Eine spezielle Bestimmung zur Wahrung der Richteroder<br />

Entscheiderperspektive in der Prüfung ist dagegen<br />

nicht erforderlich. Sie besteht bereits in Form des § 5 d<br />

Abs. 1 S. 1 DRiG, wonach die rechtsprechende und rechtsberatende<br />

Praxis zu berücksichtigen ist. Dies verbietet eine<br />

unverhältnismäßige Betonung des einen Aspekts gegenüber<br />

dem anderen. So wird man aus dieser Norm folgern können,<br />

dass rechtsgebietsübergreifende (Berater-)Klausuren allgemein<br />

nicht mehr als die Hälfte der Prüfung ausmachen<br />

dürften, da rechtsprechende und verwaltende Praxis auch<br />

berücksichtigt werden müssen.<br />

D. Keine gleichberechtigte Anwaltsausbildung bei<br />

struktureller Richterperspektive<br />

Während bereits heute rechtsbereichsübergreifend gelehrt<br />

und in den universitären Schwerpunktbereichen auch<br />

geprüft werden kann, ist die staatliche Prüfung durch das<br />

Prüfungsrecht der Länder der „strukturellen Richterperspektive“<br />

verhaftet. Gleichberechtigt wird die rechtsgebietsübergreifende<br />

Anwaltsperspektive in die juristische Ausbildung<br />

und Prüfung erst dann sein, wenn sich entweder die Bundesländer<br />

einheitlich hierauf verständigen oder der Bundesgesetzgeber<br />

eine entsprechende Vorschrift in das DRiG einfügt.<br />

Erste Schritte fort von der „strukturellen<br />

Richterperspektive“ und damit hin zu einer Gleichberechtigung<br />

der Anwaltsorientierung können die Länder schon<br />

heute jeweils alleine machen, etwa durch einzelne rechtsbereichsübergreifende<br />

Klausuren im ersten Examen.<br />

Dr. Kai von Lewinski, Berlin<br />

Der Autor ist wissenschaftlicher Assistent an der<br />

Humboldt-Universität zu Berlin. Er war Rechtsanwalt<br />

und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Anwaltsrecht<br />

an der Humboldt-Universität zu Berlin.