Untersuchung der Modenkopplung in magnetischen Ringen anhand ...

Untersuchung der Modenkopplung in magnetischen Ringen anhand ...

Untersuchung der Modenkopplung in magnetischen Ringen anhand ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

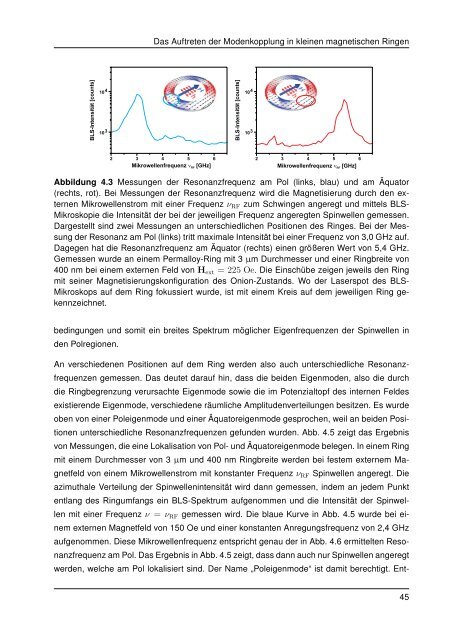

Das Auftreten <strong>der</strong> <strong>Modenkopplung</strong> <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en <strong>magnetischen</strong> R<strong>in</strong>gen<br />

Abbildung 4.3 Messungen <strong>der</strong> Resonanzfrequenz am Pol (l<strong>in</strong>ks, blau) und am Äquator<br />

(rechts, rot). Bei Messungen <strong>der</strong> Resonanzfrequenz wird die Magnetisierung durch den externen<br />

Mikrowellenstrom mit e<strong>in</strong>er Frequenz νRF zum Schw<strong>in</strong>gen angeregt und mittels BLS-<br />

Mikroskopie die Intensität <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> jeweiligen Frequenz angeregten Sp<strong>in</strong>wellen gemessen.<br />

Dargestellt s<strong>in</strong>d zwei Messungen an unterschiedlichen Positionen des R<strong>in</strong>ges. Bei <strong>der</strong> Messung<br />

<strong>der</strong> Resonanz am Pol (l<strong>in</strong>ks) tritt maximale Intensität bei e<strong>in</strong>er Frequenz von 3,0 GHz auf.<br />

Dagegen hat die Resonanzfrequenz am Äquator (rechts) e<strong>in</strong>en größeren Wert von 5,4 GHz.<br />

Gemessen wurde an e<strong>in</strong>em Permalloy-R<strong>in</strong>g mit 3 µm Durchmesser und e<strong>in</strong>er R<strong>in</strong>gbreite von<br />

400 nm bei e<strong>in</strong>em externen Feld von Hext = 225 Oe. Die E<strong>in</strong>schübe zeigen jeweils den R<strong>in</strong>g<br />

mit se<strong>in</strong>er Magnetisierungskonfiguration des Onion-Zustands. Wo <strong>der</strong> Laserspot des BLS-<br />

Mikroskops auf dem R<strong>in</strong>g fokussiert wurde, ist mit e<strong>in</strong>em Kreis auf dem jeweiligen R<strong>in</strong>g gekennzeichnet.<br />

bed<strong>in</strong>gungen und somit e<strong>in</strong> breites Spektrum möglicher Eigenfrequenzen <strong>der</strong> Sp<strong>in</strong>wellen <strong>in</strong><br />

den Polregionen.<br />

An verschiedenen Positionen auf dem R<strong>in</strong>g werden also auch unterschiedliche Resonanz-<br />

frequenzen gemessen. Das deutet darauf h<strong>in</strong>, dass die beiden Eigenmoden, also die durch<br />

die R<strong>in</strong>gbegrenzung verursachte Eigenmode sowie die im Potenzialtopf des <strong>in</strong>ternen Feldes<br />

existierende Eigenmode, verschiedene räumliche Amplitudenverteilungen besitzen. Es wurde<br />

oben von e<strong>in</strong>er Poleigenmode und e<strong>in</strong>er Äquatoreigenmode gesprochen, weil an beiden Posi-<br />

tionen unterschiedliche Resonanzfrequenzen gefunden wurden. Abb. 4.5 zeigt das Ergebnis<br />

von Messungen, die e<strong>in</strong>e Lokalisation von Pol- und Äquatoreigenmode belegen. In e<strong>in</strong>em R<strong>in</strong>g<br />

mit e<strong>in</strong>em Durchmesser von 3 µm und 400 nm R<strong>in</strong>gbreite werden bei festem externem Ma-<br />

gnetfeld von e<strong>in</strong>em Mikrowellenstrom mit konstanter Frequenz νRF Sp<strong>in</strong>wellen angeregt. Die<br />

azimuthale Verteilung <strong>der</strong> Sp<strong>in</strong>wellen<strong>in</strong>tensität wird dann gemessen, <strong>in</strong>dem an jedem Punkt<br />

entlang des R<strong>in</strong>gumfangs e<strong>in</strong> BLS-Spektrum aufgenommen und die Intensität <strong>der</strong> Sp<strong>in</strong>wel-<br />

len mit e<strong>in</strong>er Frequenz ν = νRF gemessen wird. Die blaue Kurve <strong>in</strong> Abb. 4.5 wurde bei ei-<br />

nem externen Magnetfeld von 150 Oe und e<strong>in</strong>er konstanten Anregungsfrequenz von 2,4 GHz<br />

aufgenommen. Diese Mikrowellenfrequenz entspricht genau <strong>der</strong> <strong>in</strong> Abb. 4.6 ermittelten Reso-<br />

nanzfrequenz am Pol. Das Ergebnis <strong>in</strong> Abb. 4.5 zeigt, dass dann auch nur Sp<strong>in</strong>wellen angeregt<br />

werden, welche am Pol lokalisiert s<strong>in</strong>d. Der Name „Poleigenmode“ ist damit berechtigt. Ent-<br />

45