Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...

Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...

Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

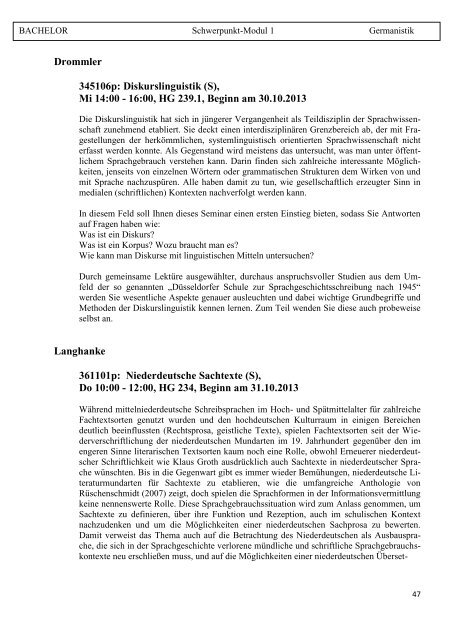

BACHELOR Schwerpunkt-Modul 1 <strong>Germanistik</strong><br />

Drommler<br />

345106p: Diskurslinguistik (S),<br />

Mi 14:00 - 16:00, HG 239.1, Beginn am 30.10.2013<br />

Die Diskurslinguistik hat sich in jüngerer Vergangenheit als Teildisziplin der Sprachwissenschaft<br />

zunehmend etabliert. Sie deckt einen interdisziplinären Grenzbereich ab, der mit Fragestellungen<br />

der herkömmlichen, systemlinguistisch orientierten Sprachwissenschaft nicht<br />

erfasst werden konnte. Als Gegenstand wird meistens das untersucht, was man unter öffentlichem<br />

Sprachgebrauch verstehen kann. Darin finden sich zahlreiche interessante Möglichkeiten,<br />

jenseits von einzelnen Wörtern oder grammatischen Strukturen dem Wirken von und<br />

mit Sprache nachzuspüren. Alle haben damit zu tun, wie gesellschaftlich erzeugter Sinn in<br />

medialen (schriftlichen) Kontexten nachverfolgt werden kann.<br />

In diesem Feld soll Ihnen dieses Seminar einen ersten Einstieg bieten, sodass Sie Antworten<br />

auf Fragen haben wie:<br />

Was ist ein Diskurs?<br />

Was ist ein Korpus? Wozu braucht man es?<br />

Wie kann man Diskurse mit linguistischen Mitteln untersuchen?<br />

Durch gemeinsame Lektüre ausgewählter, durchaus anspruchsvoller Studien aus dem Umfeld<br />

der so genannten „Düsseldorfer Schule zur Sprachgeschichtsschreibung nach 1945“<br />

werden Sie wesentliche Aspekte genauer ausleuchten und dabei wichtige Grundbegriffe und<br />

Methoden der Diskurslinguistik kennen lernen. Zum Teil wenden Sie diese auch probeweise<br />

selbst an.<br />

Langhanke<br />

361101p: Niederdeutsche Sachtexte (S),<br />

Do 10:00 - 12:00, HG 234, Beginn am 31.10.2013<br />

Während mittelniederdeutsche Schreibsprachen im Hoch- und Spätmittelalter <strong>für</strong> zahlreiche<br />

Fachtextsorten genutzt wurden und den hochdeutschen Kulturraum in einigen Bereichen<br />

deutlich beeinflussten (Rechtsprosa, geistliche Texte), spielen Fachtextsorten seit der Wiederverschriftlichung<br />

der niederdeutschen Mundarten im 19. Jahrhundert gegenüber den im<br />

engeren Sinne literarischen Textsorten kaum noch eine Rolle, obwohl Erneuerer niederdeutscher<br />

Schriftlichkeit wie Klaus Groth ausdrücklich auch Sachtexte in niederdeutscher Sprache<br />

wünschten. Bis in die Gegenwart gibt es immer wieder Bemühungen, niederdeutsche Literaturmundarten<br />

<strong>für</strong> Sachtexte zu etablieren, wie die umfangreiche Anthologie von<br />

Rüschenschmidt (2007) zeigt, doch spielen die Sprachformen in der Informationsvermittlung<br />

keine nennenswerte Rolle. Diese Sprachgebrauchssituation wird zum Anlass genommen, um<br />

Sachtexte zu definieren, über ihre Funktion und Rezeption, auch im schulischen Kontext<br />

nachzudenken und um die Möglichkeiten einer niederdeutschen Sachprosa zu bewerten.<br />

Damit verweist das Thema auch auf die Betrachtung <strong>des</strong> Niederdeutschen als Ausbausprache,<br />

die sich in der Sprachgeschichte verlorene mündliche und schriftliche Sprachgebrauchskontexte<br />

neu erschließen muss, und auf die Möglichkeiten einer niederdeutschen Überset-<br />

47