Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute

Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute

Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

oder Richtwerte. Nichtsdestotrotz werden in manchen<br />

Badegebieten Sanddesinfektionen mittels<br />

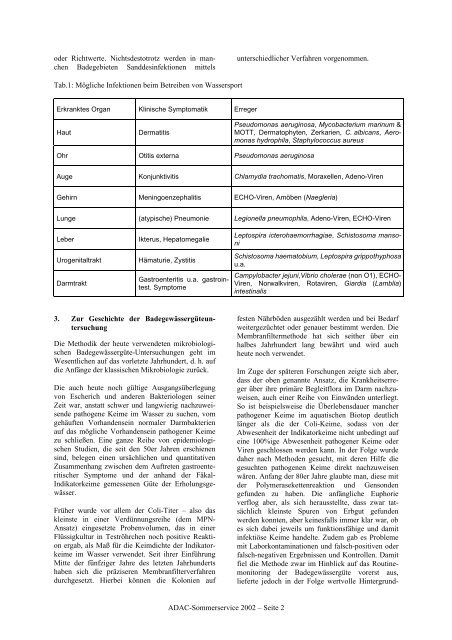

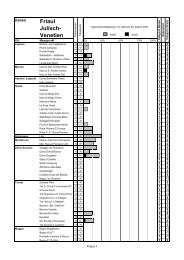

Tab.1: Mögliche Infektionen beim Betreiben von Wassersport<br />

Erkranktes Organ Klinische Symptomatik Erreger<br />

Haut Dermatitis<br />

ADAC-Sommerservice 2002 – Seite 2<br />

unterschiedlicher Verfahren vorgenommen.<br />

Ohr Otitis externa Pseudomonas aeruginosa<br />

Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium marinum &<br />

MOTT, Dermatophyten, Zerkarien, C. albicans, Aeromonas<br />

hydrophila, Staphylococcus aureus<br />

Auge Konjunktivitis Chlamydia trachomatis, Moraxellen, Adeno-Viren<br />

Gehirn Meningoenzephalitis ECHO-Viren, Amöben (Naegleria)<br />

Lunge (atypische) Pneumonie Legionella pneumophila, Adeno-Viren, ECHO-Viren<br />

Leber Ikterus, Hepatomegalie<br />

Urogenitaltrakt Hämaturie, Zystitis<br />

Darmtrakt<br />

Gastroenteritis u.a. gastrointest.<br />

Symptome<br />

3. Zur Geschichte der Badegewässergüteuntersuchung<br />

Die Methodik der heute verwendeten mikrobiologischen<br />

Badegewässergüte-Untersuchungen geht im<br />

Wesentlichen auf <strong>das</strong> vorletzte Jahrhundert, d. h. auf<br />

die Anfänge der klassischen Mikrobiologie zurück.<br />

Die auch heute noch gültige Ausgangs<strong>über</strong>legung<br />

von Escherich und anderen Bakteriologen seiner<br />

Zeit war, anstatt schwer und langwierig nachzuweisende<br />

pathogene Keime im Wasser zu suchen, vom<br />

gehäuften Vorhandensein normaler Darmbakterien<br />

auf <strong>das</strong> mögliche Vorhandensein pathogener Keime<br />

zu schließen. Eine ganze Reihe von epidemiologischen<br />

Studien, die seit den 50er Jahren erschienen<br />

sind, belegen einen ursächlichen und quantitativen<br />

Zusammenhang zwischen dem Auftreten gastroenteritischer<br />

Symptome und der anhand der Fäkal-<br />

Indikatorkeime gemessenen Güte der Erholungsgewässer.<br />

Früher wurde vor allem der Coli-Titer – also <strong>das</strong><br />

kleinste in einer Verdünnungsreihe (dem MPN-<br />

Ansatz) eingesetzte Probenvolumen, <strong>das</strong> in einer<br />

Flüssigkultur in Teströhrchen noch positive Reaktion<br />

ergab, als Maß für die Keimdichte der Indikatorkeime<br />

im Wasser verwendet. Seit ihrer Einführung<br />

Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts<br />

haben sich die präziseren Membranfilterverfahren<br />

durchgesetzt. Hierbei können die Kolonien auf<br />

Leptospira icterohaemorrhagiae, Schistosoma mansoni<br />

Schistosoma haematobium, Leptospira grippothyphosa<br />

u.a.<br />

Campylobacter jejuni,Vibrio cholerae (non O1), ECHO-<br />

Viren, Norwalkviren, Rotaviren, Giardia (Lamblia)<br />

intestinalis<br />

festen Nährböden ausgezählt werden und bei Bedarf<br />

weitergezüchtet oder genauer bestimmt werden. Die<br />

Membranfiltermethode hat sich seither <strong>über</strong> ein<br />

halbes Jahrhundert lang bewährt und wird auch<br />

heute noch verwendet.<br />

Im Zuge der späteren Forschungen zeigte sich aber,<br />

<strong>das</strong>s der oben genannte Ansatz, die Krankheitserreger<br />

<strong>über</strong> ihre primäre Begleitflora im Darm nachzuweisen,<br />

auch einer Reihe von Einwänden unterliegt.<br />

So ist beispielsweise die Überlebensdauer mancher<br />

pathogener Keime im aquatischen Biotop deutlich<br />

länger als die der Coli-Keime, so<strong>das</strong>s von der<br />

Abwesenheit der Indikatorkeime nicht unbedingt auf<br />

eine 100%ige Abwesenheit pathogener Keime oder<br />

Viren geschlossen werden kann. In der Folge wurde<br />

daher nach Methoden gesucht, mit deren Hilfe die<br />

gesuchten pathogenen Keime direkt nachzuweisen<br />

wären. Anfang der 80er Jahre glaubte man, diese mit<br />

der Polymerasekettenreaktion und Gensonden<br />

gefunden zu haben. Die anfängliche Euphorie<br />

verflog aber, als sich herausstellte, <strong>das</strong>s zwar tatsächlich<br />

kleinste Spuren von Erbgut gefunden<br />

werden konnten, aber keinesfalls immer klar war, ob<br />

es sich dabei jeweils um funktionsfähige und damit<br />

infektiöse Keime handelte. Zudem gab es Probleme<br />

mit Laborkontaminationen und falsch-positiven oder<br />

falsch-negativen Ergebnissen und Kontrollen. Damit<br />

fiel die Methode zwar im Hinblick auf <strong>das</strong> Routinemonitoring<br />

der Badegewässergüte vorerst aus,<br />

lieferte jedoch in der Folge wertvolle Hintergrund-