Einsicht 02 - Fritz Bauer Institut

Einsicht 02 - Fritz Bauer Institut

Einsicht 02 - Fritz Bauer Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ibór-Aufstand ums Leben gekommen, andere durch Aktionen des<br />

Widerstands in Polen und im »Adriatischen Küstenland«, wieder<br />

andere durch Unfälle oder durch Selbstmord.<br />

Noch bevor ab Januar 1950 die rechtlichen Grundlagen für deutsche<br />

Gerichte bestanden, auch bei nichtdeutschen Opfern tätig werden<br />

zu können, wurden 1949 Ermittlungen zur »Aktion Reinhardt«<br />

aufgenommen. Die Verfahren wurden bei unterschiedlichen Staatsanwaltschaften<br />

geführt und dauerten bis in die 1980er Jahre an. Der<br />

Schwerpunkt der Ermittlungen lag in den 60er Jahren, nachdem die<br />

Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer<br />

Verbrechen in Ludwigsburg koordinierte Vorermittlungen<br />

eingeleitet hatte. Die Ermittlungsverfahren bezogen sich<br />

auf alle 120 Täter. Von ihnen wurden 44 Personen als Beschuldigte<br />

vernommen. Die übrigen Täter waren zwar namentlich bekannt,<br />

konnten jedoch nicht identifi ziert bzw. aufgefunden werden. 27 Personen<br />

wurden letztlich vor Gericht gestellt und von diesen neun zu<br />

lebenslanger Haft verurteilt, sieben freigesprochen, die übrigen erhielten<br />

kleinere Freiheitsstrafen, einer beging während des Sobibór-<br />

Prozesses Selbstmord. 7 Insgesamt fanden in Westdeutschland neun<br />

Prozesse statt, in der DDR und in Österreich gab es keine direkt auf<br />

die »Aktion Reinhardt« bezogenen Prozesse. Einzelne Täter wurden<br />

auch im Zuge der »Euthanasie«-Verfahren in der BRD, der DDR und<br />

Österreich angeklagt und zum Teil verurteilt; Wirths Adjutant Josef<br />

Oberhauser wurde 1976 in Abwesenheit im Prozess zum Durchgangslager<br />

Risiera di San Sabba in Triest verurteilt. 8 Auch in Polen<br />

fanden unmittelbar nach dem Krieg Ermittlungsverfahren speziell<br />

zur »Aktion Reinhardt« statt, die allerdings bald eingestellt wurden.<br />

Die Geschichte der »Aktion Reinhardt«-Prozesse spiegelt die<br />

Problematik der NS-Prozesse insgesamt wider: vereinzelte, zögerlich<br />

eingeleitete Verfahren in den 1950er Jahren, eine forcierte und<br />

systematische Durchführung von Prozessen in den 1960er Jahren<br />

sowie die aus der Sicht der Opfer vielfach unbefriedigende Bestrafung<br />

der Täter.<br />

Die ersten Verfahren in den Nachkriegsjahren bezogen sich auf<br />

vier Personen, die in drei Prozessen vor Gericht standen. Die »Entdeckung«<br />

der Täter kam eher zufällig zustande, so wurde beispiels-<br />

7 Vgl. Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer<br />

Tötungsverbrechen 1945–1966 (JuNSV). Hrsg. v. C. F. Rüter u.a.<br />

München, Amsterdam, 1971, Bd. VI, Nr. 212 (Sobibór); ebd., Bd. VII, Nr. 233<br />

(Sobibór); ebd., Bd. VIII, Nr. 270 (Treblinka); ebd., 1979, Bd. XX, Nr. 585<br />

(Bełżec); ebd., 1981, Bd. XXII, Nr. 597 (Treblinka); ebd., 2001, Bd. XXV,<br />

Nr. 641 (Sobibór); ebd., Nr. 642 (Sobibór); ebd., 2005, Bd. XXXIV, Nr. 746<br />

(Sobibór-Treblinka). Vgl. Dick de Mildt, In the Name of the People: Perpetrators<br />

in Genocide in the Refl ection of their Post-War Prosecution in West Germany.<br />

The »Euthanasia« and »Aktion Reinhard« Trial Cases. Den Haag 1996, S. 227–<br />

301; Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse.<br />

München 1977, S. 39–42.<br />

8 Vgl. Adolfo Scalpelli (Hrsg.), San Sabba. Istruttoria e processo per il Lager della<br />

Risiera. Mailand 1988, 2 Bände.<br />

weise »Gasmeister« Erich <strong>Bauer</strong> (Sobibór) von zwei Überlebenden<br />

in Berlin gesehen. Das Ermittlungsverfahren gegen Josef Hirtreiter<br />

(Treblinka) wurde eröffnet, nachdem dieser bei Anhörungen zur<br />

»Euthanasie« selbst von Gaskammern in Polen berichtet hatte. In<br />

ebendiesem Ermittlungsverfahren stieß die Staatsanwaltschaft auch<br />

auf die beiden in Frankfurt am Main lebenden Johann Klier und Hubert<br />

Gomerski, die in Sobibór eingesetzt gewesen waren. Sie kamen<br />

wie Hirtreiter aus der »Euthanasie«-Anstalt Hadamar. Die meisten<br />

Täter, die in den »Euthanasie«-Verfahren aussagten, verschwiegen<br />

ihren späteren Einsatz in den Vernichtungslagern. In Einzelfällen<br />

wurde die Verbindung zwischen »Euthanasie« und »Aktion Reinhardt«<br />

zwar angesprochen, aber von den Staatsanwälten nicht weiter<br />

verfolgt. Sie beschränkten sich darauf, den bzw. die betreffenden<br />

Angeklagten abzuurteilen, und ermittelten nicht nach weiteren Tätern.<br />

Die Prozesse dauerten wenige Tage, und es konnten nur einzelne<br />

Überlebende, die sich zu dieser Zeit als Displaced Persons noch<br />

in Deutschland befanden, als Zeugen gehört werden.<br />

Nach der Gründung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg wurde<br />

die Aufarbeitung der »Aktion Reinhardt« forciert, indem im Juli<br />

1959 systematische Vorermittlungen eingeleitet wurden. Kurz darauf<br />

wurden die Verfahren an die Staatsanwaltschaften München<br />

(Bełżec) und Düsseldorf (Treblinka und Sobibór) abgegeben. Das<br />

Sobibór-Verfahren wurde später an die Dortmunder Zentralstelle<br />

zur Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen weitergeleitet.<br />

Insgesamt wurden vier Prozesse, der Bełżec-, der Sobibór-,<br />

der Treblinka- und der Stangl-Prozess, sowie zwei sogenannte<br />

Nachfolgeprozesse geführt.<br />

Der Bełżec-Prozess endete im Januar 1965 nach einer nur vier<br />

Tage dauernden Hauptverhandlung in München. Einziger Angeklagter<br />

war Wirths Adjutant Oberhauser. Die anderen Beschuldigten<br />

wurden aufgrund mangelnder Beweise und fehlender Belastungszeugen<br />

erst gar nicht angeklagt. 9 Allerdings sollten fünf von ihnen<br />

später im Sobibór-Prozess vor Gericht gestellt werden.<br />

Der Treblinka-Prozess begann im Oktober 1964, drei Monate<br />

vor der Urteilsverkündigung im Bełżec-Prozess, vor dem Landgericht<br />

Düsseldorf. Fast ein Jahr später wurde das Urteil gegen die<br />

zehn Angeklagten gesprochen. Vier Angeklagte erhielten lebenslange<br />

Zuchthausstrafen, bei fünf lautete das Strafmaß auf drei bis<br />

zwölf Jahre, einer wurde freigesprochen. 10<br />

Der Sobibór-Prozess wurde im September 1965 in Hagen eröffnet.<br />

11 Statt der anfangs geplanten vier Monate zog sich die Hauptverhandlung<br />

aufgrund der zahlreichen vorgeladenen Zeugen fast<br />

9 Urteil in: JuNSV, Bd. XX, S. 626–644; BGH-Urteil, ebd., S. 645–647.<br />

10 Urteil in: JuNSV, Bd. XXII, S. 1–220; BGH-Urteil, ebd., S. 221–238.<br />

11 Wegen des sowohl im Sobibór- als auch im Treblinka-Prozess angeklagten Gaskammer-Baumeisters<br />

Erwin Lambert musste zunächst das Ende des Treblinka-<br />

Prozesses abgewartet werden.<br />

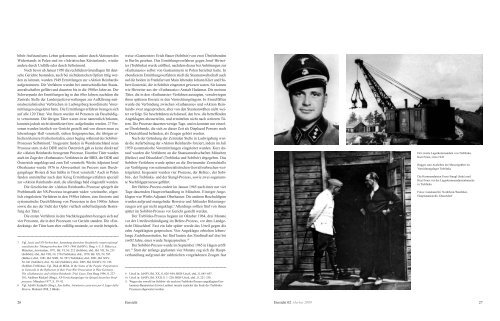

Der zweite Lagerkommandant von Treblinka,<br />

Kurt Franz, circa 1943<br />

Bagger zum Ausheben der Massengräber im<br />

Vernichtungslager Treblinka<br />

Die Kommandanten Franz Stangl (links) und<br />

Kurt Franz vor der Lagerkommandantenbaracke<br />

in Treblinka<br />

Fotos: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen,<br />

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf<br />

26 <strong>Einsicht</strong><br />

<strong>Einsicht</strong> <strong>02</strong> Herbst 2009<br />

27