- Page 1: REVUE INTERNATIONALE D’ÉTUDES EN

- Page 4 and 5: Thomas Lenzen, La note du traducteu

- Page 7: I ère Partie Actes du colloque int

- Page 10 and 11: sourciers et ciblistes pour dire le

- Page 12 and 13: 100). Un livre fameux en la matièr

- Page 14 and 15: la force dans le langage » (2007 :

- Page 17 and 18: Un herméneute dans l’âme : Tudo

- Page 19 and 20: soit pas orné d‘un jeu de mots,

- Page 21 and 22: ien. Quand il fait très froid, non

- Page 23 and 24: présentent comme points d‘orient

- Page 25 and 26: Nous arrêterons là la liste des s

- Page 27 and 28: La « praxéologie » de la traduct

- Page 29 and 30: D‘ailleurs le traducteur et tradu

- Page 31 and 32: des solutions de compensation, sans

- Page 33 and 34: l’ellipse, solution tout à fait

- Page 35: Numa’ că musai trebe să dau egz

- Page 39 and 40: Derselbe Junge stellt seiner Mutter

- Page 41 and 42: Pourquoi et comment mimer la traduc

- Page 43 and 44: II. ENQUÊTE occidentale, qui voit

- Page 45 and 46: Les références culturelles : parf

- Page 47 and 48: Il y a aussi d‘autres inadvertanc

- Page 49 and 50: Une interrogation sur le sens d‘u

- Page 51 and 52: Le traductologue que nous sommes, n

- Page 53 and 54: traducteur/traductologue sur fond d

- Page 55 and 56: Dynamique et subjectivité du disco

- Page 57 and 58: explicite l‘une des caractéristi

- Page 59 and 60: n‘était plus là. » (Dubois 200

- Page 61 and 62: « coup » est remplacé par « pal

- Page 63 and 64: 2.4.3. Transposition d’un mode ve

- Page 65 and 66: (Dubois, Ionescu 2005 : 182) [heure

- Page 67: (Dubois, Ionescu 2005 : 182). Une a

- Page 71 and 72: Les voix fédérées ou confédér

- Page 73 and 74: état de cohabitation avec la voix

- Page 75 and 76: 1) de ce que l‘écrivain suppose

- Page 77 and 78: n‘ai pas été capable d‘écrir

- Page 79 and 80: premier dans un texte second « bé

- Page 81 and 82: Outre les reports (Maramures, Kunde

- Page 83 and 84: Tsepeneag, Dumitru (2001) Au pays d

- Page 85 and 86: Traduire ou (comment) faire entendr

- Page 87 and 88:

moduler sa voix pour tenter de fair

- Page 89 and 90:

Holden‘s restraints help to chara

- Page 91 and 92:

Ainsi, son approche reprend des él

- Page 93 and 94:

[1] I slid the hell down in my chai

- Page 95 and 96:

Nous avons évoqué plus haut le mo

- Page 97 and 98:

... comme si quelqu‘un venait jus

- Page 99 and 100:

Adepte du « courant de conscience

- Page 101 and 102:

Berman, Antoine (1984) L‘épreuve

- Page 103 and 104:

“Palabras que no tienen una corre

- Page 105 and 106:

estudios también han puesto de man

- Page 107 and 108:

adquieren de manera implícita en e

- Page 109 and 110:

operacional del traductor, sus estr

- Page 111 and 112:

IV. EVIDENCIAS: LA VOZ DE LOS TRADU

- Page 113 and 114:

NORMAS DE LA LENGUA ALEMANA se sele

- Page 115 and 116:

(1) ―[...] es necesario ordenar l

- Page 117 and 118:

teorías subjetivas con procedimien

- Page 119:

Rodrigues, C. (2001) Überzeugungen

- Page 122 and 123:

concreto del escenario y de los act

- Page 124 and 125:

―representaciñn‖ e insistir en

- Page 126 and 127:

Marleau, D. (1997) “Avant propos

- Page 128 and 129:

4/ les visions culturelles du monde

- Page 130 and 131:

Ce syntagme cliché est si notoire

- Page 132 and 133:

**Reviste pentru tineret. (13) […

- Page 134 and 135:

(21) Se pare că decandenţii au c

- Page 136 and 137:

(35) Etapa următoare, pentru ele [

- Page 138 and 139:

(43) […] vom intui mai uşor gân

- Page 140 and 141:

o la NdT résumé (la NdT où le te

- Page 142 and 143:

Carmen ANDREI is an Associate Profe

- Page 144 and 145:

which influence the choice of a cer

- Page 146 and 147:

eference, the cultural transparency

- Page 148 and 149:

However, this classification might

- Page 150 and 151:

adequate equipment and resources, m

- Page 152 and 153:

the semiotic value of the referent,

- Page 155 and 156:

Issues of Voice for the CAT-Assiste

- Page 157 and 158:

on translation workbench tools and

- Page 159 and 160:

eformats it in order for it to be t

- Page 161 and 162:

It is reasonable to assume that the

- Page 163 and 164:

normal texts. The translator must r

- Page 165:

V. CONCLUSION The use of CAT tools

- Page 168 and 169:

s‘exprimer devant un auditoire. V

- Page 170 and 171:

sentiment de satisfaction ou de reg

- Page 172 and 173:

voix, considérant que les seules c

- Page 175 and 176:

La terminologie eurolectale en usag

- Page 177 and 178:

pourrait présenter une technicité

- Page 179 and 180:

métaphoriquement pour désigner le

- Page 181 and 182:

syntagmes asyndétiques : mesures a

- Page 183 and 184:

L‘emprunt terminologique paraît

- Page 185 and 186:

étant incorporées dans des énonc

- Page 187 and 188:

tous les 20 domaines de l‘acquis

- Page 189 and 190:

Herramientas del portal Europa util

- Page 191 and 192:

nacional multilingüe debido a los

- Page 193 and 194:

consiste en la totalidad de las sen

- Page 195 and 196:

A estas alturas, se impone hacer un

- Page 197 and 198:

Dada la extensión de la sentencia

- Page 199 and 200:

vemos ejemplos de malas prácticas

- Page 201 and 202:

La note du traducteur en traduction

- Page 203 and 204:

un projet de terminographie « macr

- Page 205 and 206:

mise en demeure, initialement adres

- Page 207 and 208:

commanditaire initial d‘un servic

- Page 209 and 210:

I. INTRODUCTION Lire l’organisati

- Page 211 and 212:

Et c‘est du brassage entre ces di

- Page 213 and 214:

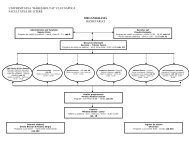

Scène 1 Scène 2 Scène 3 Le PS Sc

- Page 215 and 216:

que celle du PS est plus traditionn

- Page 217 and 218:

ênes du pouvoir. C‘est le seul p

- Page 219 and 220:

Cette répétition perturbe la lect

- Page 221 and 222:

Dans ces cas, l‘image a une fonct

- Page 223 and 224:

Les pages d‘accueil renferment pa

- Page 225 and 226:

Présentation de l’information R

- Page 227 and 228:

La terminologie informatique roumai

- Page 229 and 230:

Les extensions de sens que subissen

- Page 231 and 232:

appartiennent les notions qui subis

- Page 233 and 234:

informatique. Le dernier type est l

- Page 235 and 236:

que la formation de la terminologie

- Page 237 and 238:

informatique, on peut parler d‘un

- Page 239:

Trif, R.N. (2006) Influenţa limbii

- Page 242 and 243:

L‘interprétation simultanée sup

- Page 244 and 245:

L‘une des tâches les plus diffic

- Page 246 and 247:

manifestation […] sans oublier le

- Page 249:

Section 2 Aspects culturels et litt

- Page 252 and 253:

source-language into a target-langu

- Page 254 and 255:

coincide with an overt avowal of th

- Page 256 and 257:

în fundul văii Kamakura se distin

- Page 258 and 259:

endition of the original Japanese t

- Page 260 and 261:

the ―sound‖ of the mountain. Ra

- Page 262 and 263:

*** (1991) Le Robert. Dictionnaire

- Page 264 and 265:

poeta non fa che alimentare quella

- Page 266 and 267:

una dimensione più profonda e cari

- Page 268 and 269:

Qui est vivante, en sa rumeur. Imme

- Page 270 and 271:

Qui è da rintracciare, pertanto, i

- Page 272 and 273:

l‘effetto della fricativa sonora

- Page 274 and 275:

primi e Bonnefoy tra i secondi, tal

- Page 277 and 278:

Une expérience d’adaptation du m

- Page 279 and 280:

des formules tombées en désuétud

- Page 281 and 282:

est précisément appelé le conteu

- Page 283 and 284:

La jeune femme, se lamentant : Quel

- Page 285 and 286:

بْ بْ بْ ! ٍمغي تٍجؽ

- Page 287 and 288:

devenu dur comme du cuir ( ِذهج

- Page 289 and 290:

le processus créateur et nécessai

- Page 291 and 292:

L’enjeu de l’autotraduction ist

- Page 293 and 294:

ou le lexique français. En s`autot

- Page 295 and 296:

III. TRADUIRE ET S’AUTOTRADUIRE D

- Page 297 and 298:

de socialisation. Il regarde le mon

- Page 299 and 300:

favorable de la critique, l`intéri

- Page 301 and 302:

journal Facla. Celui-ci avait tradu

- Page 303 and 304:

dirigent vers la création d`un dis

- Page 305 and 306:

Langages révolutionnaires chez les

- Page 307 and 308:

l‘inadéquation de nouveaux cadre

- Page 309 and 310:

Relevons déjà quelques caractéri

- Page 311 and 312:

soumise à l‘aliénation 3 . Les

- Page 313 and 314:

formules les plus radicales que nou

- Page 315 and 316:

Parmi les citations puisées dans l

- Page 317 and 318:

anodin si l‘on parle, rétrospect

- Page 319:

Section 2 Pédagogie des langues

- Page 322 and 323:

qu‘enseignante responsable de leu

- Page 324 and 325:

canadiens et suisses, moins par des

- Page 326 and 327:

ilingue la personne qui se sert ré

- Page 328 and 329:

scolaire français à n‘ajouter q

- Page 330 and 331:

sanguin au cerveau, assurant ainsi

- Page 333 and 334:

An analysis of Spanish EFL learners

- Page 335 and 336:

has shown that there seem to exist

- Page 337 and 338:

2.3. Instrument The normative appro

- Page 339 and 340:

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

- Page 341 and 342:

After briefy analysing each stateme

- Page 343 and 344:

Difficoltà nell’interpretazione

- Page 345 and 346:

2.2. Nelle frasi subordinate, il co

- Page 347 and 348:

Dall‘altro canto, nelle subordina

- Page 349 and 350:

―După cum ai putut observa, mare

- Page 351 and 352:

Der Einsatz von Filmen im fachliche

- Page 353 and 354:

Berücksichtigung von kognitiven, e

- Page 355 and 356:

Solche Fragen könnten der Lehrpers

- Page 357 and 358:

zweiten Fall können mögliche Aufg

- Page 359 and 360:

Comptes rendus Kathryn Batchelor, Y

- Page 361 and 362:

Soulignant, à sa manière, le fait

- Page 363 and 364:

ignorés par les médias ; or le pr

- Page 365 and 366:

how interpreters are perceived and

- Page 367 and 368:

According to Springer, in order for