Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli

Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli

Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

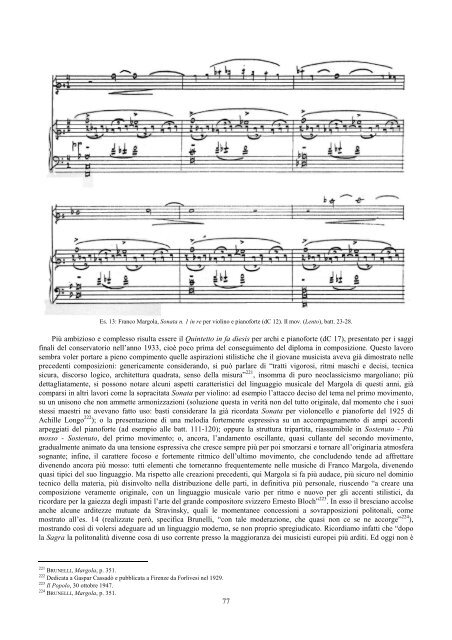

Es. 13: Franco Margola, Sonata n. 1 in re per violino e pianoforte (dC 12). <strong>II</strong> mov. (Lento), batt. 23-28.<br />

Più ambizioso e complesso risulta essere il Quintetto in fa <strong>di</strong>esis per archi e pianoforte (dC 17), presentato per i saggi<br />

finali <strong>de</strong>l conservatorio nell’anno 1933, cioè poco prima <strong>de</strong>l conseguimento <strong>de</strong>l <strong>di</strong>ploma in composizione. Questo lavoro<br />

sembra voler portare a pieno compimento quelle aspirazioni stilistiche che il giovane musicista aveva già <strong>di</strong>mostrato nelle<br />

prece<strong>de</strong>nti composizioni: genericamente consi<strong>de</strong>rando, si può parlare <strong>di</strong> “tratti vigorosi, ritmi maschi e <strong>de</strong>cisi, tecnica<br />

sicura, <strong>di</strong>scorso logico, architettura quadrata, senso <strong>de</strong>lla misura” 221 , insomma <strong>di</strong> puro neoclassicismo margoliano; più<br />

<strong>de</strong>ttagliatamente, si possono notare alcuni aspetti caratteristici <strong>de</strong>l linguaggio musicale <strong>de</strong>l Margola <strong>di</strong> questi <strong>anni</strong>, già<br />

comparsi in altri lavori come la sopracitata Sonata per violino: ad esempio l’attacco <strong>de</strong>ciso <strong>de</strong>l tema nel primo movimento,<br />

su un unisono che non ammette armonizzazioni (soluzione questa in verità non <strong>de</strong>l tutto originale, dal momento che i suoi<br />

stessi maestri ne avevano fatto uso: basti consi<strong>de</strong>rare la già ricordata Sonata per violoncello e pianoforte <strong>de</strong>l 1925 <strong>di</strong><br />

Achille Longo 222 ); o la presentazione <strong>di</strong> una melo<strong>di</strong>a fortemente espressiva su un accompagnamento <strong>di</strong> ampi accor<strong>di</strong><br />

arpeggiati <strong>de</strong>l pianoforte (ad esempio alle batt. 111-120); oppure la struttura tripartita, riassumibile in Sostenuto - Più<br />

mosso - Sostenuto, <strong>de</strong>l primo movimento; o, ancora, l’andamento oscillante, quasi cullante <strong>de</strong>l secondo movimento,<br />

gradualmente animato da una tensione espressiva che cresce sempre più per poi smorzarsi e tornare all’originaria atmosfera<br />

sognante; infine, il carattere focoso e fortemente ritmico <strong>de</strong>ll’ultimo movimento, che conclu<strong>de</strong>ndo ten<strong>de</strong> ad affrettare<br />

<strong>di</strong>venendo ancora più mosso: tutti elementi che torneranno frequentemente nelle musiche <strong>di</strong> Franco Margola, <strong>di</strong>venendo<br />

quasi tipici <strong>de</strong>l suo linguaggio. Ma rispetto alle creazioni prece<strong>de</strong>nti, qui Margola si fa più audace, più sicuro nel dominio<br />

tecnico <strong>de</strong>lla materia, più <strong>di</strong>sinvolto nella <strong>di</strong>stribuzione <strong>de</strong>lle parti, in <strong>de</strong>finitiva più personale, riuscendo “a creare una<br />

composizione veramente originale, con un linguaggio musicale vario per ritmo e nuovo per gli accenti stilistici, da<br />

ricordare per la gaiezza <strong>de</strong>gli impasti l’arte <strong>de</strong>l gran<strong>de</strong> compositore svizzero Ernesto Bloch” 223 . In esso il bresciano accolse<br />

anche alcune ar<strong>di</strong>tezze mutuate da Stravinsky, quali le momentanee concessioni a sovrapposizioni politonali, come<br />

mostrato all’es. 14 (realizzate però, specifica Brunelli, “con tale mo<strong>de</strong>razione, che quasi non ce se ne accorge” 224 ),<br />

mostrando così <strong>di</strong> volersi a<strong>de</strong>guare ad un linguaggio mo<strong>de</strong>rno, se non proprio spregiu<strong>di</strong>cato. Ricor<strong>di</strong>amo infatti che “dopo<br />

la Sagra la politonalità <strong>di</strong>venne cosa <strong>di</strong> uso corrente presso la maggioranza <strong>de</strong>i musicisti europei più ar<strong>di</strong>ti. Ed oggi non è<br />

221 BRUNELLI, Margola, p. 351.<br />

222 De<strong>di</strong>cata a Gaspar Cassadò e pubblicata a Firenze da Forlivesi nel 1929.<br />

223 Il Popolo, 30 ottobre 1947.<br />

224 BRUNELLI, Margola, p. 351.<br />

77