Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...

Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...

Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

und Interpretationen der Ärzte gegenüber ihren<br />

Patienten. Diese vier Dimensionen wirken auf<br />

den Interaktionsverlauf und das Verständnis des<br />

Gesprächs ein und beeinflussen sowohl die Diagnosestellung<br />

als auch den <strong>Therapie</strong>erfolg.<br />

1. Machtasymmetrie: Interkulturelle Beziehungen<br />

sind in der Regel durch Machtasymmetrien<br />

wie Status- und Rechtsungleichheit<br />

gekennzeichnet. Daraus resultiert eine Überlegenheit<br />

an Handlungsmöglichkeiten wie z.B.<br />

Zugang zu Informationen, Sprachkenntnisse,<br />

materielle Ressourcen, aber auch eine Überlegenheit<br />

im institutionell vorgegebenen Beziehungsgefüge<br />

im Verhältnis zwischen Arzt und<br />

Patient.<br />

2. Kollektiverfahrungen: Im Hintergrund der<br />

Kommunikation wirken außer historischen Kollektiverfahrungen<br />

(z.B. die koloniale Vergangenheit<br />

einiger Zuwanderergruppen) auch Diskriminierungserfahrungen<br />

des Einzelnen oder der<br />

Gruppe auf die Beziehungsebene der Kommunikationspartner.<br />

Angehörige diskriminierter<br />

Gruppen bringen möglicherweise ein generalisiertes<br />

Misstrauen mit in die Sprechstunde, das<br />

die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses<br />

erschwert. Sie können mit Rückzugsverhalten,<br />

aber auch mit hohen Erwartungen an die Dominanzkultur<br />

einhergehen. Angehörige der Mehrheitskultur<br />

reagieren darauf häufig paternalistisch<br />

durch kontrollierendes, überfürsorgliches<br />

Verhalten. Die Migranten werden nach stereotypen<br />

Bildern ethnisiert oder auch idealisiert.<br />

Meist wird jedoch die Problemursache der Minderheit<br />

zugeschoben und deren „mangelnder<br />

Anpassungsbereitschaft“ zugeschrieben.<br />

3. Fremdbilder: Fremdbilder basieren auf Kollektiverfahrungen<br />

sowie gesellschaftlich, politisch<br />

oder medial geprägten Bildern, so wie es<br />

im Ausland auch das Bild „des <strong>Deutsche</strong>n“ gibt.<br />

Verschiedene Studien stellen fest, dass Fremdbilder<br />

aus Anlass von Konflikten mit medialer<br />

Unterstützung sehr rasch zu Feindbildern gemacht<br />

werden können. Die gegenseitige Erwartungshaltung<br />

kann die individuelle Beziehung<br />

von vornherein belasten. Im günstigen Fall, das<br />

heißt in nicht allzu asymmetrischen Konstellationen,<br />

wird „kulturelle Identität ausgehandelt“. Von<br />

beiden Seiten werden in diesem Fall kulturelle<br />

Merkmale zur Disposition gestellt, die Fremdbilder<br />

können korrigiert werden.<br />

4. Kulturdifferenzen: Differente Kulturmuster<br />

beschreiben die kulturellen Codes, nach denen<br />

unser Alltagsleben organisiert ist. Gerade die<br />

Unreflektiertheit dieser Alltagsmuster kann bei<br />

interkulturellen Kontakten zu Irritationen und<br />

Konflikten führen. Dies gilt auch für nonverbale<br />

Ausdrucksformen wie Mimik und Gestik, Körperhaltung<br />

und die räumliche Distanz zwischen<br />

den Kommunikationspartnern. Viele Kommunikationsregeln<br />

erschließen sich dem Kulturneu-<br />

SCHMERZTHERAPIE 1/<strong>2010</strong> (26. Jg.)<br />

Nach Auernheimer 00<br />

ling nicht von alleine, wenn sie nicht explizit<br />

gehandhabt werden (Auernheimer, 2008).<br />

Zugangsbarrieren zum<br />

Gesundheitswesen<br />

Aufseiten der Migranten tragen fehlende Kontakte<br />

zu <strong>Deutsche</strong>n, Sprachprobleme und<br />

mangelnde Kenntnisse des Gesundheitssystems<br />

dazu bei, dass die Dienste der Gesundheitsversorgung<br />

nur wenig in Anspruch genommen<br />

werden. Es bestehen hohe Defizite im<br />

Wissensstand bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten<br />

und präventiven Angebote.<br />

In Bezug auf die versorgungsspezifischen<br />

Faktoren existieren Zugangsbarrieren für die<br />

Migranten, da sich die Angebote des Gesundheitswesens<br />

aufgrund mangelnder interkultureller<br />

Kompetenz der Fachkräfte in der Regel<br />

an den Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft<br />

orientieren. So erreichen die Informationen über<br />

die zahlreichen vorhandenen Angebote die Migranten<br />

häufig nicht. Sie kennen die Versorgungsstrukturen<br />

nicht oder nur in Ansätzen, was dazu<br />

führt, dass eine medizinische Behandlung nicht<br />

rechtzeitig oder nur unvollständig in Anspruch<br />

genommen wird. Dies führt zu einem erhöhten<br />

zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcenaufwand<br />

in Form von Fehl- und Endlosdiagnosen,<br />

Chronifizierungen, verstärktem Einsatz<br />

invasiver <strong>Therapie</strong>maßnahmen oder häufigeren<br />

stationären Einweisungen (vgl. Lauderdale,<br />

2006, nach Bermejo et al., 2009).<br />

Häufiger Umgang mit Kommunikationsproblemen<br />

Die derzeitigen kommunikativen Lösungsansätze<br />

basieren häufig auf Zufälligkeiten. Mitgebrachte<br />

Kinder – teilweise sogar Grundschulkinder<br />

–, Verwandte oder Nachbarn werden<br />

Interkulturelle Kommunikation und PTBS<br />

zum Übersetzen hinzugezogen. Die Patienten<br />

haben jedoch eine hohe Hemmschwelle, sich<br />

bei der Anamnese den Angehörigen oder Bekannten<br />

gegenüber ehrlich zu offenbaren. Die<br />

Erfahrung zeigt, dass auch gut Deutsch sprechende<br />

Gefälligkeitsdolmetscher überfordert<br />

sind, medizinische Fachausdrücke und -inhalte<br />

zu übersetzen. „Schlechte“ Diagnosen werden<br />

aus Höflichkeit nur mangelhaft vermittelt.<br />

Manche Kliniken behelfen sich mit Listen von<br />

Sprachkenntnissen der Mitarbeitenden vom medizinischen<br />

Fachpersonal bis zur Reinigungskraft,<br />

die im Bedarfsfall zum Übersetzen herangezogen<br />

werden. Es hängt vom Zufall ab, ob die Personen<br />

in der Lage sind, die jeweiligen Inhalte fachgerecht<br />

zu vermitteln. Der Einsatz professioneller<br />

Dolmetscher scheitert oft aus Kostengründen,<br />

zudem erfüllen nur wenige von ihnen die besonderen<br />

Anforderungen im medizinischen Bereich<br />

oder verfügen über hinreichende soziokulturelle<br />

Vermittlungskompetenzen.<br />

Diese für alle Parteien unbefriedigende Situation<br />

führt zu erheblichen Mehrkosten, da aufgrund<br />

des Nichtverstehens Ärzte immer wieder<br />

gewechselt werden und die Behandlung wiederholt<br />

wird. Es kommt zu Mehrfachuntersuchungen,<br />

aber auch zu verspäteten und unangemessenen<br />

<strong>Therapie</strong>n. Im Ergebnis wird das Gesundheitswesen<br />

durch kosten- und zeitintensiven Mehraufwand<br />

zusätzlich belastet, ohne jedoch eine<br />

Verbesserung bei der Versorgung zu erzielen.<br />

Studie aus Schleswig-Holstein<br />

400 leitende Krankenhausärzt(e)/-innen, 400<br />

niedergelassene Ärzt(e)/-innen sowie circa 100<br />

Teilnehmer/-innen einer Fachtagung, die die Ärztekammer<br />

im Sommer 2001 durchgeführt hat,<br />

wurden gebeten, zu den Problemen bei der Versorgung<br />

ihrer ausländischen Patient(en)/-innen<br />

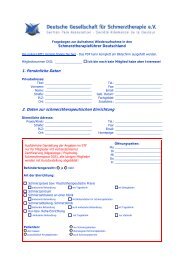

Abb. 1: Vier Dimensionen prägen den interkulturellen Interaktionsverlauf<br />

Machtasymmetrien Kulturdifferenzen<br />

Kollektiverfahrungen Fremdbilder<br />

Situationsdefinition<br />

Erwartungen und Deutungen<br />

Interaktionsverlauf