Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein

Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein

Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

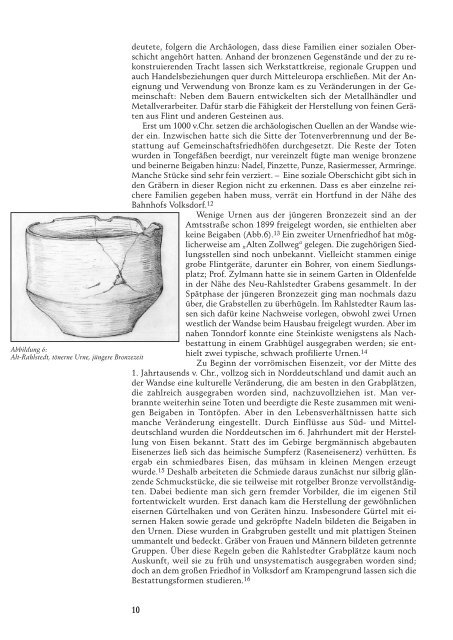

Abbildung 6:<br />

Alt-<strong>Rahlstedt</strong>, tönerne Urne, jüngere Bronzezeit<br />

deutete, folgern die Archäologen, dass diese Familien e<strong>in</strong>er sozialen Oberschicht<br />

angehört hatten. Anhand der bronzenen Gegenstände und der zu rekonstruierenden<br />

Tracht lassen sich Werkstattkreise, regionale Gruppen und<br />

auch Handelsbeziehungen quer durch Mitteleuropa erschließen. Mit der Aneignung<br />

und Verwendung von Bronze kam es zu Veränderungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>schaft:<br />

Neben dem Bauern entwickelten sich der Metallhändler und<br />

Metallverarbeiter. Dafür starb die Fähigkeit der Herstellung von fe<strong>in</strong>en Geräten<br />

aus Fl<strong>in</strong>t und anderen Geste<strong>in</strong>en aus.<br />

Erst um 1000 v.Chr. setzen die archäologischen Quellen an der Wandse wieder<br />

e<strong>in</strong>. Inzwischen hatte sich die Sitte der Totenverbrennung und der Bestattung<br />

auf Geme<strong>in</strong>schaftsfriedhöfen durchgesetzt. Die Reste der Toten<br />

wurden <strong>in</strong> Tongefäßen beerdigt, nur vere<strong>in</strong>zelt fügte man wenige bronzene<br />

und be<strong>in</strong>erne Beigaben h<strong>in</strong>zu: Nadel, P<strong>in</strong>zette, Punze, Rasiermesser, Armr<strong>in</strong>ge.<br />

Manche Stücke s<strong>in</strong>d sehr fe<strong>in</strong> verziert. – E<strong>in</strong>e soziale Oberschicht gibt sich <strong>in</strong><br />

den Gräbern <strong>in</strong> dieser Region nicht zu erkennen. Dass es aber e<strong>in</strong>zelne reichere<br />

Familien gegeben haben muss, verrät e<strong>in</strong> Hortfund <strong>in</strong> der Nähe des<br />

Bahnhofs Volksdorf. 12<br />

Wenige Urnen aus der jüngeren Bronzezeit s<strong>in</strong>d an der<br />

Amtsstraße schon 1899 freigelegt worden, sie enthielten aber<br />

ke<strong>in</strong>e Beigaben (Abb.6). 13 E<strong>in</strong> zweiter Urnenfriedhof hat möglicherweise<br />

am „Alten Zollweg“ gelegen. Die zugehörigen Siedlungsstellen<br />

s<strong>in</strong>d noch unbekannt. Vielleicht stammen e<strong>in</strong>ige<br />

grobe Fl<strong>in</strong>tgeräte, darunter e<strong>in</strong> Bohrer, von e<strong>in</strong>em Siedlungsplatz;<br />

Prof. Zylmann hatte sie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Garten <strong>in</strong> Oldenfelde<br />

<strong>in</strong> der Nähe des Neu-<strong>Rahlstedt</strong>er Grabens gesammelt. In der<br />

Spätphase der jüngeren Bronzezeit g<strong>in</strong>g man nochmals dazu<br />

über, die Grabstellen zu überhügeln. Im <strong>Rahlstedt</strong>er Raum lassen<br />

sich dafür ke<strong>in</strong>e Nachweise vorlegen, obwohl zwei Urnen<br />

westlich der Wandse beim Hausbau freigelegt wurden. Aber im<br />

nahen Tonndorf konnte e<strong>in</strong>e Ste<strong>in</strong>kiste wenigstens als Nachbestattung<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Grabhügel ausgegraben werden; sie ent-<br />

hielt zwei typische, schwach profilierte Urnen. 14<br />

Zu Beg<strong>in</strong>n der vorrömischen Eisenzeit, vor der Mitte des<br />

1. Jahrtausends v. Chr., vollzog sich <strong>in</strong> Norddeutschland und damit auch an<br />

der Wandse e<strong>in</strong>e kulturelle Veränderung, die am besten <strong>in</strong> den Grabplätzen,<br />

die zahlreich ausgegraben worden s<strong>in</strong>d, nachzuvollziehen ist. Man verbrannte<br />

weiterh<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Toten und beerdigte die Reste zusammen mit wenigen<br />

Beigaben <strong>in</strong> Tontöpfen. Aber <strong>in</strong> den Lebensverhältnissen hatte sich<br />

manche Veränderung e<strong>in</strong>gestellt. Durch E<strong>in</strong>flüsse aus Süd- und Mitteldeutschland<br />

wurden die Norddeutschen im 6. Jahrhundert mit der Herstellung<br />

von Eisen bekannt. Statt des im Gebirge bergmännisch abgebauten<br />

Eisenerzes ließ sich das heimische Sumpferz (Raseneisenerz) verhütten. Es<br />

ergab e<strong>in</strong> schmiedbares Eisen, das mühsam <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Mengen erzeugt<br />

wurde. 15 Deshalb arbeiteten die Schmiede daraus zunächst nur silbrig glänzende<br />

Schmuckstücke, die sie teilweise mit rotgelber Bronze vervollständigten.<br />

Dabei bediente man sich gern fremder Vorbilder, die im eigenen Stil<br />

fortentwickelt wurden. Erst danach kam die Herstellung der gewöhnlichen<br />

eisernen Gürtelhaken und von Geräten h<strong>in</strong>zu. Insbesondere Gürtel mit eisernen<br />

Haken sowie gerade und gekröpfte Nadeln bildeten die Beigaben <strong>in</strong><br />

den Urnen. Diese wurden <strong>in</strong> Grabgruben gestellt und mit plattigen Ste<strong>in</strong>en<br />

ummantelt und bedeckt. Gräber von Frauen und Männern bildeten getrennte<br />

Gruppen. Über diese Regeln geben die <strong>Rahlstedt</strong>er Grabplätze kaum noch<br />

Auskunft, weil sie zu früh und unsystematisch ausgegraben worden s<strong>in</strong>d;<br />

doch an dem großen Friedhof <strong>in</strong> Volksdorf am Krampengrund lassen sich die<br />

Bestattungsformen studieren. 16<br />

10