UKJ-Klinikmagazin 1/2021

Blut - Saft des Lebens

Blut - Saft des Lebens

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

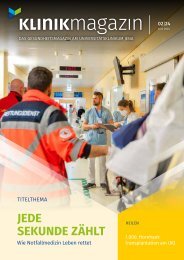

TITELTHEMA<br />

Unter Hochdruck arbeiten Forscher an der<br />

Frage, welche Therapien schwer erkrankten<br />

COVID-Patienten helfen. Foto: <strong>UKJ</strong><br />

Gibt es weitere Erkenntnisse dieser Art?<br />

Prof. Brunkhorst: Die REMAP-CAP-Studiengruppe ist ein von<br />

Intensivmedizinern und Infektiologen aufgebauter Zusammenschluss,<br />

an dem derzeit Intensivstationen in 14 Ländern<br />

in Europa, Kanada, USA, Australien, Neuseeland, Japan und<br />

Saudi-Arabien mitwirken. Die beteiligten Intensivstationen<br />

in Deutschland koordinieren wir vom Zentrum für klinische<br />

Studien am <strong>UKJ</strong>. Wir konnten unter anderem zeigen, dass<br />

intravenös verabreichtes Hydrokortison dem Organversagen<br />

bei COVID-19-Patienten mit schwerer Lungenentzündung<br />

entgegenwirkt und die Überlebenschancen erhöht. In einer<br />

anderen Studie wurden die Wirkstoffe Tocilizumab und Sarilumab<br />

untersucht, die seit Jahren bei rheumatischer Arthritis<br />

eingesetzt werden. Die Vermutung, dass diese die organschädigende<br />

Entzündungsantwort bei schwer Erkrankten<br />

COVID-19-Patienten abmildern, hat sich bestätigt. Das sind<br />

Meilensteine. Und so untersuchen wir in dieser einzigartigen<br />

weltweiten Kooperation gerade parallel die Wirksamkeit von<br />

15 verschiedenen Interventionen.<br />

Was ist für Sie besonders bemerkenswert?<br />

Prof. Brunkhorst: Unser Verständnis von COVID hat sich massiv<br />

verbessert. Heute wissen wir, dass eines der wesentlichen<br />

Merkmale der Erkrankung ist, dass es im Körper zu einer<br />

ausgeprägten Ausbildung von Blutgerinnseln kommt – auch<br />

in anderen Organen als der Lunge, also in den Darmgefäßen<br />

oder der Leber. So einen Fortschritt im Verständnis der<br />

Erkrankung und auch in der Behandlung hat es beispielsweise<br />

bei der Sepsis in 30 Jahren nicht gegeben. Was wir früher in<br />

einem Jahr gemacht haben, passiert heute in sechs Wochen.<br />

So etwas habe ich noch nie erlebt. Die neuen Erkenntnisse<br />

werden auch bei unserem Sepsis-Kongress im September in<br />

Weimar eine maßgebliche Rolle spielen.<br />

Warum sind diese schnellen Erkenntnisse möglich?<br />

Prof. Brunkhorst: Wir arbeiten in einem globalen Konsortium<br />

– nur so kann es gehen. In der Pandemie muss man die besten<br />

Köpfe suchen – und die sind nun einmal nicht alle in einem<br />

Land versammelt. Wir stehen mit Arbeitsgruppen in aller Welt<br />

in Verbindung, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Das<br />

können wir nicht kleinteilig an einer einzigen Uniklinik angehen,<br />

denn wir benötigen die Ergebnisse jetzt. Drei Mal in der<br />

Woche sitze ich in Zoom-Konferenzen mit den Kollegen aus<br />

aller Welt zusammen, da wird sehr fokussiert und konzentriert<br />

diskutiert. Das funktioniert hervorragend. Und wenn wir durch<br />

die Studien die Zeit verkürzen können, die Patienten auf den<br />

Intensivstationen verbringen müssen, dann schaffen wir dort<br />

auch wieder Kapazitäten für anderen Patienten.<br />

Warum passiert dies erst jetzt?<br />

Prof. Brunkhorst: Es war ein riesiger Fehler, dass wir in der<br />

gesamten Infektionsforschung den Faktor der respiratorischen<br />

Viren unterschätzt haben – und das weltweit. Es gibt<br />

einen mittlerweile viel zitierten Artikel aus dem Jahr 2018, in<br />

dem Bill Gates beschreibt, dass wir Milliarden dafür ausgeben,<br />

um Kriegsführung zu vermeiden, aber kaum Geld für Vorhersageparameter<br />

für respiratorische Pandemien. Diese Warnung<br />

war sehr weitsichtig. Christian Drosten war in Deutschland<br />

einer der wenigen, die nach den ersten SARS-Erfahrungen<br />

weiter auf diesem Gebiet geforscht haben. Wenn auf einem<br />

Gebiet bereits Expertise vorhanden ist, ist es leichter, diese<br />

auszubauen, als etwas neu aufzubauen. Das kann niemand<br />

allein schaffen, sondern funktioniert nur im Netzwerk mit<br />

internationalen Partnern. Man kann in der Forschung nicht<br />

darauf setzen, dass ein Land die Probleme allein löst. Und<br />

das gilt nicht nur für COVID-19. Wir haben durch die Pandemie<br />

gelernt, wie leicht es heutzutage ist, mit allen möglichen<br />

Kollegen regelmäßig Kontakt zu haben – das sollten wir in<br />

Zukunft auch für andere Forschungsgebiete nutzen.<br />

Interview: Anke Schleenvoigt<br />

Foto: www.lindgruen-gmbh.com<br />

„Erfolgreiche<br />

Forschung braucht<br />

ein internationales<br />

Netzwerk.“<br />

Prof. Frank Brunkhorst