Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...

Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...

Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

notre cas) et enfin, l’existence de différentes<br />

périodes d’incendie. Ces conditions ainsi<br />

réunies nous ont permis de retenir quatre sites<br />

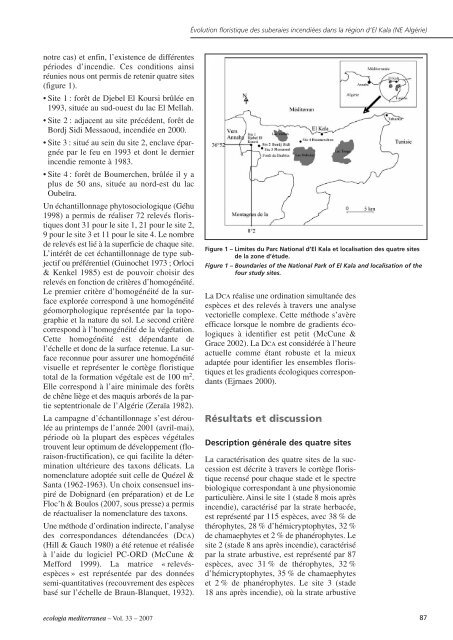

(figure 1).<br />

• Site 1 : forêt de Djebel El Koursi brûlée en<br />

1993, située au sud-ouest du lac El Mellah.<br />

• Site 2 : adjacent au site précédent, forêt de<br />

Bordj Sidi Messaoud, incendiée en 2000.<br />

• Site 3 : situé au sein du site 2, enclave épargnée<br />

par le feu en 1993 et dont le dernier<br />

incendie remonte à 1983.<br />

• Site 4 : forêt de Boumerchen, brûlée il y a<br />

plus de 50 ans, située au nord-est du lac<br />

Oubeïra.<br />

Un échantillonnage phytosociologique (Géhu<br />

1998) a permis de réaliser 72 relevés floristiques<br />

dont 31 pour le site 1, 21 pour le site 2,<br />

9 pour le site 3 et 11 pour le site 4. Le nombre<br />

de relevés est lié à la superficie de chaque site.<br />

L’intérêt de cet échantillonnage de type subjectif<br />

ou préférentiel (Guinochet 1973 ; Orloci<br />

& Kenkel 1985) est de pouvoir choisir des<br />

relevés en fonction de critères d’homogénéité.<br />

Le premier critère d’homogénéité de la surface<br />

explorée correspond à une homogénéité<br />

géomorphologique représentée par la topographie<br />

et la nature du sol. Le second critère<br />

correspond à l’homogénéité de la végétation.<br />

Cette homogénéité est dépendante de<br />

l’échelle et donc de la surface retenue. La surface<br />

reconnue pour assurer une homogénéité<br />

visuelle et représenter le cortège floristique<br />

total de la formation végétale est de 100 m2 .<br />

Elle correspond à l’aire minimale des forêts<br />

de chêne liège et des maquis arborés de la partie<br />

septentrionale de l’Algérie (Zeraïa 1982).<br />

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée<br />

au printemps de l’année 2001 (avril-mai),<br />

période où la plupart des espèces végétales<br />

trouvent leur optimum de développement (floraison-fructification),<br />

ce qui facilite la détermination<br />

ultérieure des taxons délicats. La<br />

nomenclature adoptée suit celle de Quézel &<br />

Santa (1962-1963). Un choix consensuel inspiré<br />

de Dobignard (en préparation) et de Le<br />

Floc’h & Boulos (2007, sous presse) a permis<br />

de réactualiser la nomenclature des taxons.<br />

Une méthode d’ordination indirecte, l’analyse<br />

des correspondances détendancées (DCA)<br />

(Hill & Gauch 1980) a été retenue et réalisée<br />

à l’aide du logiciel PC-ORD (McCune &<br />

Mefford 1999). La matrice « relevésespèces<br />

» est représentée par des données<br />

semi-quantitatives (recouvrement des espèces<br />

basé sur l’échelle de Braun-Blanquet, 1932).<br />

ecologia mediterranea – Vol. 33 – 2007<br />

Évolution floristique des suberaies incendiées dans la région d’El Kala (NE Algérie)<br />

Figure 1 – Limites du Parc National d’El Kala et localisation des quatre sites<br />

de la zone d’étude.<br />

Figure 1 – Boundaries of the National Park of El Kala and localisation of the<br />

four study sites.<br />

La DCA réalise une ordination simultanée des<br />

espèces et des relevés à travers une analyse<br />

vectorielle complexe. Cette méthode s’avère<br />

efficace lorsque le nombre de gradients écologiques<br />

à identifier est petit (McCune &<br />

Grace 2002). La DCA est considérée à l’heure<br />

actuelle comme étant robuste et la mieux<br />

adaptée pour identifier les ensembles floristiques<br />

et les gradients écologiques correspondants<br />

(Ejrnaes 2000).<br />

Résultats et discussion<br />

Description générale des quatre sites<br />

La caractérisation des quatre sites de la succession<br />

est décrite à travers le cortège floristique<br />

recensé pour chaque stade et le spectre<br />

biologique correspondant à une physionomie<br />

particulière. Ainsi le site 1 (stade 8 mois après<br />

incendie), caractérisé par la strate herbacée,<br />

est représenté par 115 espèces, avec 38 % de<br />

thérophytes, 28 % d’hémicryptophytes, 32 %<br />

de chamaephytes et 2 % de phanérophytes. Le<br />

site 2 (stade 8 ans après incendie), caractérisé<br />

par la strate arbustive, est représenté par 87<br />

espèces, avec 31 % de thérophytes, 32 %<br />

d’hémicryptophytes, 35 % de chamaephytes<br />

et 2 % de phanérophytes. Le site 3 (stade<br />

18 ans après incendie), où la strate arbustive<br />

87