文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

テキスト(教科書):<br />

講義時にプリント配布<br />

題材として映像を鑑賞<br />

参考書:<br />

『ドキュメンタリー映画の地平 愛蔵版』佐藤真著 凱風社 2009<br />

年 ISBN:9784773633139<br />

『ジャーナリズムの条件 4 ジャーナリズムの可能性』野中章弘<br />

編 岩波書店 2005年 ISBN:4-00-026400-1 C0336<br />

『反空爆の思想』 吉田敏浩 日本放送出版協会 2006年 ISBN-10:<br />

4140910658<br />

『北朝鮮からの脱出者たち』石丸次郎 講談社+α文庫 2006年<br />

ISBN-10: 406281000X<br />

授業の計画:<br />

春学期は刀川和也、吉田敏浩、石丸次郎が分担して講義する。<br />

刀川は主にドキュメンタリー映画製作について(内容は下記参<br />

照)、吉田はルポルタージュについて(5、6月に集中講義、内容は<br />

下記参照)、石丸はマスコミができない取材と表現についてのガイダ<br />

ンス的講義を行う。<br />

吉田敏浩<br />

「ルポルタージュとはなにか」<br />

ルポルタージュの取材をして書くときに、とても大切なのは当事<br />

者の切実な言葉と姿に学ぶことです。<br />

私はビルマ(ミャンマー)の内戦の現場や森と共に生きる少数民<br />

族の生活と文化、日本社会における夫婦の絆、意識障害者の介護、<br />

過労死・過労自殺、ホスピス、自然葬、四国遍路など生と死をめぐ<br />

る問題を取材してきました。また、自衛隊の海外派遣や自衛官の自<br />

殺、日米軍事一体化、在日米軍基地、空爆の歴史、米兵犯罪裁判権<br />

に関する日米地位協定の密約、人を使い捨てにする「人的資源」の<br />

発想の歴史と現状(派遣労働者の置かれている深刻な現状など)な<br />

ども取材してきました。<br />

その経験を通じて、国や民族などの違いを越えて共通する人間の<br />

生と死の有り様にふれました。他者の痛みに思い至ることの難しさ<br />

を実感するとともに、他者・相手の立場からは現実はどう見えるの<br />

かを考えることの意味も知りました。また、理不尽な問題を引き起<br />

こしている政治・経済の構造を見抜くことの重要性も知りました。<br />

それは、当事者の切実な言葉と姿に学び、ジャーナリストとして<br />

の独自の視点と問題意識、在野の批判精神をつちかう、終わりのな<br />

いプロセスでもあると思っています。<br />

刀川和也<br />

「テレビドキュメンタリーとドキュメンタリー映画の功罪、そしてド<br />

キュメンタリーの可能性」<br />

私が関わった数本のテレビドキュメンタリーと現在製作中のドキ<br />

ュメンタリー映画を紹介しながら、実際に抱えた問題や困難さ、あ<br />

るいは面白さを履修されたみなさんと共有し、ドキュメンタリーの<br />

豊かさと可能性について一緒に考えていきます。<br />

担当教員から履修者へのコメント:<br />

現代芸術論Ⅰ(春学期)と現代芸術論Ⅱ(秋学期)は講義内容が<br />

連続している。両講義を合わせて履修することが望ましい。<br />

成績評価方法:<br />

平常点:出席状況および授業態度による評価<br />

レポートによる評価<br />

現代芸術Ⅱ 2単位 (秋学期)<br />

ジャーナリズムにおける新しい表現の方法と実践 Ⅱ<br />

講師 野中 章弘<br />

講師 石丸 次郎<br />

講師 吉田 敏浩<br />

講師 刀川 和也<br />

授業科目の内容:<br />

本講義は、独立系ジャーナリスト集団、アジアプレス・インター<br />

ナショナル(以下、アジアプレス)の現役のジャーナリストが行う。<br />

アジアプレスは既存のマスメディアに所属するのではなく、個々の<br />

自立し、屹立した表現の獲得のために設立された団体である。各々<br />

のジャーナリストたちは、様々な道具(スティールカメラ ビデオ<br />

カメラ インターネット等)を駆使して独自の取材と発表を試みて<br />

きた。また、アジアを中心した国際報道、人権や環境や生き方など<br />

多岐にわたるテーマについて、新聞、テレビ、雑誌などのマスメデ<br />

ィアでの発表のみならず、独自の出版・インターネット配信などを<br />

21<br />

通じて、「伝えること、記録すること」というジャーナリズムの営み<br />

に、新しい表現の方法を模索・実践したてきた。<br />

それは講師を務めるジャーナリストたちの個性やテーマ、伝えた<br />

い対象によって実に様々だ。ルポルタージュという書く表現を追及<br />

している者、ドキュメンタリー映画製作を続ける者、また映像、執<br />

筆という表現行為のボーダー越え、テレビ、雑誌、ネット、書籍と<br />

いった多様なメディアをひとりで縦横無尽に使いこなす者。そのよ<br />

うなジャーナリストたちが現場で実践し格闘しながら獲得してきた<br />

「ジャーナリズムにおける新しい表現の方法と実践」について講義す<br />

る。自立した表現とはなにか、また独立したジャーナリズムとはな<br />

にかを考えていきたい。<br />

アジアプレス・インターナショナルのホームページ<br />

http://asiapress.org/<br />

テキスト(教科書):<br />

講義時にプリント配布<br />

題材として映像を鑑賞<br />

参考書:<br />

『ドキュメンタリー映画の地平 愛蔵版』佐藤真著 凱風社 2009年<br />

ISBN:9784773633139<br />

『ジャーナリズムの条件 4 ジャーナリズムの可能性』野中章弘編<br />

岩波書店 2005年 ISBN:4-00-026400-1 C0336<br />

『反空爆の思想』 吉田敏浩 日本放送出版協会 2006年<br />

ISBN-10:4140910658<br />

『北朝鮮からの脱出者たち』石丸次郎 講談社+α文庫 2006年<br />

ISBN-10: 406281000X<br />

授業の計画:<br />

秋学期は石丸次郎、野中章弘、刀川和也、が分担して講義する。<br />

石丸は主に「北朝鮮を伝える」「インターネットジャーナリズム」<br />

について、野中は主に「マスメディアを超える新しいジャーナリズ<br />

ムの模索」について、刀川は主にドキュメンタリー映画製作につい<br />

て(内容は下記参照)講義する。<br />

刀川和也<br />

「テレビドキュメンタリーとドキュメンタリー映画の功罪、そしてド<br />

キュメンタリーの可能性」<br />

私が関わった数本のテレビドキュメンタリーと現在製作中のドキ<br />

ュメンタリー映画を紹介しながら、実際に抱えた問題や困難さ、あ<br />

るいは面白さを履修されたみなさんと共有し、ドキュメンタリーの<br />

豊かさと可能性について一緒に考えていきます。<br />

担当教員から履修者へのコメント:<br />

現代芸術論Ⅰ(春学期)と現代芸術論Ⅱ(秋学期)は講義内容が<br />

連続しています。両講義を合わせて履修することが望ましいです。<br />

成績評価方法:<br />

平常点:出席状況および授業態度による評価<br />

レポートによる評価<br />

詩学Ⅰ 2単位 (春学期)<br />

名誉教授 古屋 健三<br />

授業科目の内容:<br />

永井荷風が本塾教授に着任し、「三田文学」を発刊してから100<br />

年がたちます。<br />

荷風は教師として文学者としてどんな活動をし、なにを残したのか。<br />

小泉信三、佐藤春夫、久保田万太郎、堀口大學、水上瀧太郎など荷<br />

風に触発された才能を通して多面的に探っていきます。また森鷗外、<br />

夏目漱石、上田敏など荷風が敬愛する作家との交流を通して、荷風<br />

に受けつがれたものもみていきます。ゾラ、モーパッサンなど荷風<br />

が愛読した外国作家にも話は及ぶでしょう。しかし、この講義は文<br />

学史ではありません。荷風論でもありません。荷風とはいったい何<br />

者か。いま、荷風を読むことにいかなる意味があるのか。われわれ<br />

自身のあり方を問う試みです。<br />

テキスト(教科書):<br />

荷風自身のテキストはもとより、言及する各作家の文章を多数読<br />

むことになると思いますが、とくにひとつの作品を通して検討する<br />

ことはありません。<br />

参考書:<br />

そのつど指示しますが、この講義の実体を掴みかねている方は「三<br />

田文学」(100号,2010年冬季号)を開いてくだされば、凡その察し<br />

はつくはずです。<br />

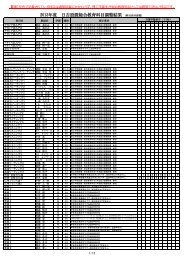

総<br />

合

![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)