文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

文学部(塾内用) - 慶應義塾大学-塾生HP

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

とする、演劇の愛好者、また将来演劇の創作を目指す方の受講を歓<br />

迎します。<br />

成績評価方法:<br />

学期末に提出してもらうレポートによる評価を行います。<br />

質問・相談:<br />

授業終了後に受け付けます。<br />

芸術と文明 2単位 (春学期)<br />

舞踊の思想<br />

講師 松澤 慶信<br />

授業科目の内容:<br />

中世ヨーロッパの大学では,基本的な三学(trivium すなわち文<br />

法,修辞,論理─ trivial という英語の形容詞はここから生まれた)と<br />

四学(quadrivium すなわち算術,音楽,幾何学,天文学)を修得す<br />

れば,修士号(Magister Artium:現在のM.A.)が与えられた。とこ<br />

ろが現代では,学問が「総合から分析へ」と各方面に進歩した結果,<br />

領域の専門家とそれによる狭隘化をもたらした。今日では,本塾の<br />

文学部を例にとっても,学問は17 の専攻に分かれ,専攻内ですらそ<br />

れぞれの専門分野がより細分化している。そのため,中世のヨーロ<br />

ッパの知識人の目には,学生も教員も狭苦しいタコ壺の中で喘いで<br />

いるように見えるかもしれない現状を呈していることも事実であろ<br />

う。<br />

この閉鎖性を打破する試みがかなり以前から行われてきたことは<br />

確かである。比較○○学と名付けられた学問の誕生もそのひとつと<br />

いえよう。また文学部でも,大学の外から一流講師を招いて,「現代<br />

芸術」「詩学」と銘打った講座が設けられて来た。本講座も同様の試<br />

みとして,学問の名称にこだわることなく,文学,歴史,音楽,美<br />

術,演劇,舞踊,映画などの人文学(いや必要に応じて社会科学や<br />

自然科学の助けをも借りて)を縦横にクロスオーバーする主題を取<br />

り上げることが狙いである。<br />

学問を総合的に見直すことが求められる今,「芸術と文明」という<br />

大きな枠組の設置には,少しでも学生,教員双方の視野を広げられ<br />

ればという願いが込められている。<br />

「舞踊の思想」<br />

身体論が注目されているようである。ロゴス中心主義への批判と<br />

して,感性的でも,暗黙知でもなく,今度は非・知の戦略として「身<br />

体」ということらしい。ニーチェ自身は舞踊が好きだったのだろう<br />

か。ダンカンは「ツァラトストラ」が愛読書だったという。ベルグ<br />

ソンは舞踊について何も語ってくれていない。身体による芸術的営<br />

為である舞踊の思想とは何だろうか。身体論のモデルとしてではな<br />

く,舞踊を芸術全般の中でなんとか特化してみたい。<br />

1. ダンスのジャンルと種類<br />

2. テクネーとしての身体/メタ的身体の知<br />

3. 感性としての舞踊学/共振性<br />

4. representational / ballet d'action<br />

5. ジャンルに固有の形成法則/「牧神の午後」<br />

6. roman 的なるもの/雰囲気/「Les Sylphides」<br />

7. expressionism /近代的自我の苦悩/「Affektos Humanos」<br />

8. formalism / pas / Balanchine<br />

9. post modern dance /ポスト・モダンダンス/ポストモダン・ダンス<br />

10. 記号論的戯れ/「Waltzer」<br />

11. deconstructive /「The Second Detail」<br />

12. ヌーヴェル・ダンスとフランス国家の文化政策<br />

13. contemporary dance<br />

成績評価方法:<br />

・試験の結果による評価<br />

・レポートによる評価<br />

・平常点:出席状況および授業態度による評価<br />

・その他<br />

人の尊厳(社会と人権) 2単位 (春学期)<br />

教授 安藤 寿康<br />

教授 渡辺 秀樹<br />

名誉教授 関場 武<br />

授業科目の内容:<br />

われわれを取り巻く国内外の情勢を眺めたとき,今日ほど人の尊<br />

厳の基盤が危機に瀕している時代はないのではないだろうか。国際<br />

7<br />

情勢においては民族間の葛藤と危機が,国内には少年犯罪や同和問<br />

題,性差別や児童虐待,さまざまなハラスメント,いじめなどの諸<br />

問題が,また科学の領域では遺伝子情報や生命操作に絡む倫理的危<br />

機が,そしてわが心のうちには自分自身の尊厳を見いだすことがで<br />

きずにさまようわれわれ一人一人の精神的・思想的危機がある。こ<br />

れらは一見別々の問題のようでありながら,実は互いに連動しあっ<br />

ている。この講義は「知識を得る」ための授業ではない。これら多<br />

様な問題に自ら立ち向かっておられるさまざまな分野の専門家に毎<br />

回登場いただき,自らの経験や問題状況を語っていただく。学生諸<br />

君には,これらの問題について考え,さらにはみずからふり返って<br />

自分自身の考え方や生き方を問い直すきっかけをつかんでいただく<br />

ことが,この講義の目的である。<br />

テキスト(教科書):<br />

なし。各回の講義において、適宜、資料が配布される。<br />

参考書:<br />

各回の講義において、講師から紹介される場合がある。<br />

授業の計画:<br />

生命倫理,難民問題,犯罪被害者・加害者の人権,同和問題, カウ<br />

ンセリングなどのテーマが予定されている。より詳細は初回ガイダ<br />

ンスで明示する。<br />

担当教員から履修者へのコメント:<br />

体系的な知識を学ぶための講義ではなく,様々な問題状況を講師<br />

とともに追体験し,人間の尊厳に関する自らの生き方や考え方をあ<br />

らためて見つめ直す機会をもつための講義である。誠実で素直で,<br />

なおかつ批判的な態度で臨んでいただくことを希望する。<br />

成績評価方法:<br />

・学期末試験(定期試験期間内の試験)の結果による評価<br />

・レポートによる評価<br />

・平常点(出席状況および授業態度による評価)<br />

毎回授業に出席し,それぞれ異なるテーマに直面してそれについ<br />

て自ら「考える」ことが本講義の趣旨であることから,毎回,授業<br />

の最後に,授業を通じて考えたことや疑問点を記述する小レポート<br />

の提出を課す。この提出状況(8 割以上の提出=出席をもって単位<br />

認可の条件となる)とその内容,ならびにこれらの講義をふまえて<br />

自分自身の「人の尊厳」に関わる問題を考察する最終テストの評価<br />

によって成績を評価する。<br />

質問・相談:<br />

授業の形式等,事務的な内容については安藤・渡辺(コーディネ<br />

ータとして毎回参加する)に,講義の内容については各回の講師に<br />

対して直接たずねられたい。<br />

死と再生Ⅰ 2単位 (春学期)<br />

教授 宇沢 美子<br />

教授 岡原 正幸<br />

教授 巽 孝之<br />

教授 宮坂 敬造<br />

准教授 大串 尚代<br />

准教授 奈良 雅俊<br />

授業科目の内容:<br />

生きとし生けるものは必ずや死を迎える宿命にあり,またその死<br />

ゆえに人は再生の夢を様々な形で紡いできた。死生観は各文化の核<br />

をなし,「死と再生」は,文学や芸術あるいは儀礼や宗教などの領域<br />

にとっては,まさに必須かつ伝統的な主題でありつづけている。昨<br />

今は,いろいろな文化的・社会的事象に対しても,たとえば地域経<br />

済の死やその再生といった文脈で,それは問題とされている。医科<br />

学の分野では,再生医療技術の進歩と裏腹に,死と(再)生の概念<br />

は従来にないゆらぎを孕む。まわりを見渡せば,死の表象やイメー<br />

ジがあふれているようでありながら,かえっていま死を見据えるこ<br />

とが難しくなっているようにも思える。そこで本講座では,コーデ<br />

ィネーターの他,文学,芸術,生物学,医療,祭礼,経済,政治な<br />

どの多様な分野の方々を講師にお招きするオムニバス形式の授業を<br />

通じて,「死と再生」を多角的多面的に考えてみたい。予定される講<br />

師は、加賀乙彦(作家)、立岩真也(社会学)、梅崎薫(社会福祉)、<br />

小森健太郎(ミステリ作家)、P・ゲスナー(演出家)、小林エリカ<br />

(メディアクリエイター)、湯本豪一(妖怪研究)ほかです。<br />

テキスト(教科書):<br />

なし<br />

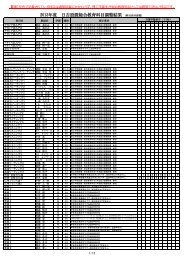

総<br />

合

![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)