Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel

Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel

Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

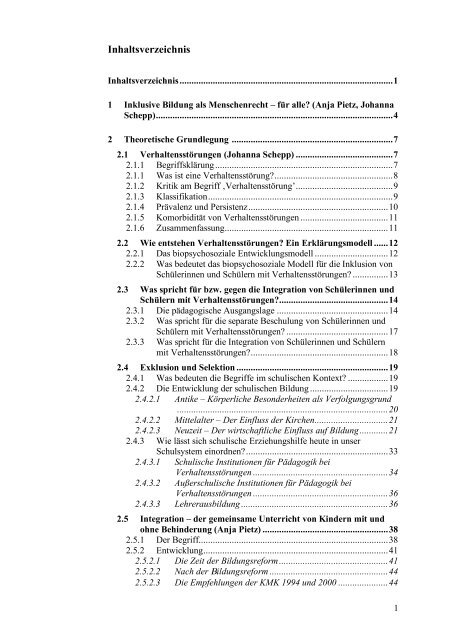

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis..........................................................................................1 1 Inklusive Bildung als Menschenrecht – für alle? (Anja Pietz, JohannaSchepp)....................................................................................................4 2 Theoretische Grundlegung ....................................................................7 2.1 Verhaltensstörungen (Johanna Schepp) .........................................7 2.1.1 Begriffsklärung...........................................................................7 2.1.1 Was ist eine Verhaltensstörung?..................................................8 2.1.2 Kritik am Begriff ‚Verhaltensstörung’.........................................9 2.1.3 Klassifikation..............................................................................9 2.1.4 Prävalenz und Persistenz...........................................................10 2.1.5 Komorbidität von Verhaltensstörungen .....................................11 2.1.6 Zusammenfassung.....................................................................11 2.2 Wie entstehen Verhaltensstörungen? Ein Erklärungsmodell ......12 2.2.1 Das biopsychosoziale Entwicklungsmodell ...............................12 2.2.2 Was bedeutet das biopsychosoziale Modell für die Inklusion vonSchülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen? ...............13 2.3 Was spricht für bzw. gegen die Integration von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?..............................................14 2.3.1 Die pädagogische Ausgangslage ...............................................14 2.3.2 Was spricht für die separate Beschulung von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen? ...........................................17 2.3.3 Was spricht für die Integration von Schülerinnen und Schülernmit Verhaltensstörungen?..........................................................18 2.4 Exklusion und Selektion ................................................................19 2.4.1 Was bedeuten die Begriffe im schulischen Kontext? .................19 2.4.2 Die Entwicklung der schulischen Bildung .................................19 2.4.2.1 Antike – Körperliche Besonderheiten als Verfolgungsgrund.........................................................................................20 2.4.2.2 Mittelalter – Der Einfluss der Kirchen...............................21 2.4.2.3 Neuzeit – Der wirtschaftliche Einfluss auf Bildung............21 2.4.3 Wie lässt sich schulische Erziehungshilfe heute in unserSchulsystem einordnen?............................................................33 2.4.3.1 Schulische Institutionen für Pädagogik beiVerhaltensstörungen .........................................................34 2.4.3.2 Außerschulische Institutionen für Pädagogik beiVerhaltensstörungen .........................................................36 2.4.3.3 Lehrerausbildung ..............................................................36 2.5 Integration – der gemeinsame Unterricht von Kindern mit undohne Behinderung (Anja Pietz) .....................................................38 2.5.1 Der Begriff................................................................................38 2.5.2 Entwicklung..............................................................................41 2.5.2.1 Die Zeit der Bildungsreform..............................................41 2.5.2.2 Nach der Βildungsreform ..................................................44 2.5.2.3 Die Empfehlungen der KMK 1994 und 2000 .....................44 1

2.5.2.3.1 Sonderpädagogische Förderung durch vorbeugendeMaßnahmen...................................................................45 2.5.2.3.2 Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamenUnterricht ......................................................................46 2.5.2.3.3 Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen..........48 2.5.2.3.4 Sonderpädagogische Förderung in kooperativen Formen49 2.5.2.3.5 Sonderpädagogische Förderung im Rahmen vonSonderpädagogischen Förderzentren..............................49 2.5.2.3.6 Sonderpädagogische Förderung im berufsbildendenBereich und beim Übergang in die Arbeitswelt..............51 2.5.3 Heutiger Stand ..........................................................................52 2.6 Integrative Konzepte......................................................................53 2.6.1 Kooperation ..............................................................................54 2.6.2 Integrative Modelle in Deutschland...........................................55 2.6.3 Rahmenbedingungen für integrative Prozesse ...........................56 2.7 Integration von Schülerinnen und Schülern mitVerhaltensstörungen......................................................................58 2.7.1 Entwicklung der Schülerzahlen im Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung .........................................58 2.7.2 Forschungsstand zum gemeinsamen Unterricht mit Kindern mitdem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung...60 2.7.2.1 Das Projekt ‚emsoz’ ..........................................................62 2.7.3 Optimale Rahmenbedingungen integrativer Förderungverhaltensauffälliger Kinder......................................................65 2.7.4 Integrative Modelle im Förderschwerpunkt emotionale undsoziale Entwicklung ..................................................................67 2.7.5 <strong>Integrierte</strong> schulische Erziehungshilfe.......................................68 2.7.6 Ambulante schulische Erziehungshilfe......................................70 2.8 Blick auf Europa............................................................................71 2.8.1 Italien........................................................................................71 2.8.2 Dänemark .................................................................................72 2.8.3 Schweden..................................................................................72 2.8.4 Norwegen .................................................................................72 2.8.5 Deutschland ..............................................................................73 2.8.6 Zusammenfassung.....................................................................75 2.9 Inklusion.........................................................................................78 2.9.1 Die frühen Entwicklungen.........................................................79 2.9.2 Die Formung des Inklusionsbegriffs im internationalen Raum...80 2.9.3 Gründe für die Einführung des neuen Inklusions-Begriffs .........82 2.9.4 Kritische Betrachtung der Gründe für die Einführung desInklusionsbegriffs .....................................................................84 2.9.5 Was unterscheidet Inklusion von Integration? ..........................85 2.9.6 Erste Innovationen in Deutschland zur Erreichung einesinklusiven Schulsystems ...........................................................88 2.10 Zusammenfassung (Anja Pietz, Johanna Schepp)........................90 3 Hypothesen............................................................................................94 4 Praktische Grundlegung.......................................................................95 2

4.1 Methodik (Anja Pietz) ...................................................................95 4.1.1 Der Lehrerfragebogen ...............................................................95 4.1.2 Fragebogen zur Überprüfung der Rahmenbedingungen.............98 4.2 Die Einrichtungen (Johanna Schepp) ...........................................99 4.2.1 Die Burgschule in Frechen........................................................99 4.2.1.1 Integration an der Burgschule...........................................99 4.2.2 Förderschule und Kompetenzzentrum Berliner Straße.............100 4.2.2.1 Das Kompetenzzentrum ...................................................101 4.2.3 Die <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong> <strong>Beuel</strong> (IGS) ......................................103 4.2.3.1 Integration an der IGS <strong>Bonn</strong> ...........................................104 4.3 Durchführung ..............................................................................105 4.4 Auswertung ..................................................................................105 5 Ergebnisse und Interpretationen .......................................................107 5.1 Darstellung der Ergebnisse..........................................................107 5.1.1 A: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenan der Schule ..........................................................................108 5.1.2 B: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenim Unterricht...........................................................................109 5.1.3 C: Persönliche Zufriedenheit...................................................111 5.1.4 Offene Frage: Würden Sie die Integration/ Inklusion an ihrerSchule als erfolgreich ansehen?...............................................112 5.1.5 Offene Frage: Rahmenbedingungen, die Sie noch als hilfreichempfinden würden ..................................................................113 5.1.6 Offene Frage: Denken Sie, dass man verhaltensauffälligeSchülerinnen und Schüler inkludieren kann bzw. halten Sie es fürsinnvoll? .................................................................................114 5.2 Überprüfung der ersten Hypothese.............................................115 5.3 Überprüfung der zweiten Hypothese ..........................................116 5.4 Überprüfung der dritten Hypothese ...........................................117 6 Ausblick – Inklusion: Realität oder Utopie? (Anja Pietz, JohannaSchepp)................................................................................................119 7 Reflexion .............................................................................................122 Literaturverzeichnis ..................................................................................123 Anhang.......................................................................................................134 3

1 Inklusive Bildung als Menschenrecht – für alle?Erstmals wird in einem Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationendem Inklusionsprinzip Rechtsqualität zugebilligt (vgl. Lindmeier 2008, S. 354).Zu Beginn des Jahres 2009 ratifiziert Deutschland die bereits 2006 verabschiedeteKonvention der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschenmit Behinderung (vgl. ebd.; Wlaschek/ Michael 2010, S. 4). Seitdem gelten dasÜbereinkommen und das Fakultativprotokoll für die Bundesrepublik als verbindlich(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2009, Internetquelle).Inklusion ist damit auch in Deutschland ein Menschenrecht. Das bedeutet,der Staat ist dafür verantwortlich, seine Gesetze so zu ändern, dass die Rechteder Konvention umgesetzt werden können.Mit Artikel 24, Inklusion in Bildung und Erziehung (‚education’), wird eininklusives Bildungssystem auf allen Ebenen gefordert. Schülerinnen und Schülerdürfen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, imGegenteil muss Ihnen der Zugang zu einer inklusiven, qualitativen und unentgeltlichenBildung ermöglicht werden. Um dies zu realisieren, muss im allgemeinenBildungssystem die notwendige Unterstützung bereit gestellt werden:“Persons with disabilities receive the support required, within the general educationsystem, to facilitate their effective education” (United Nations, Article24, 2d, Internetquelle).Deutschland, bisher die soziale Exklusion von Kindern mit Behinderungen undsozialen Benachteiligungen praktizierend (siehe auch Kapitel 2.4), muss sichumstellen. Die Politik versucht den Eindruck zu erwecken, die bereits bestehendenintegrativen Konzepte müssten lediglich optimiert werden (vgl. Schumann2009, S. 52f., Internetquelle). Auch die kritisch zu sehende Übersetzungdes Begriffs ‚inclusion’ in ‚Integration’ trägt zu dieser Vermutung bei (sieheauch Kapitel 2.9). Trotzdem geschieht etwas. Eine befristete Arbeitsgruppe mitdem Namen ‚Sonderpädagogik’, die den Auftrag hat, die ‚Empfehlung zursonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland(1994)’ fortzuführen, wurde gegründet (vgl. Ministerium für Schule undWeiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010e, Internetquelle). Einerseitssollen bestehende Strukturen überarbeitet werden um den Forderungen inArtikel 24 gerecht zu werden, andererseits sollen die Strukturen beibehaltenwerden. In einem Diskussionspapier der Arbeitsgruppe wird formuliert, dassman an den Begrifflichkeiten und der Systematik der Förderschwerpunkte so-4

wie der Schulform Förderschule festhalten möchte, gleichzeitig wird von dernotwendigen Zusammenarbeit der Pädagogik und der Sonderpädagogik gesprochen,der Begriff Inklusion wird konsequent verwendet und Vorteile wiewohnortnahe Beschulung werden betont (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2010e, Internetquelle).Für die Pädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungenstellt sich die Frage, ob Inklusion überhaupt sinnvoll und möglich ist. Zwargibt es Studien, die belegen, dass neben anderen Förderschülern auch von derProblematik der Verhaltensstörungen betroffene Kinder von dem GemeinsamenUnterricht (GU) profitieren (vgl. Klemm/ Preuss-Lausitz 2008, S. 14ff.,Internetquelle), es ist jedoch auch unumstritten, dass diese Schülerinnen undSchüler spezielle Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung benötigen(vgl. ebd., S. 52f.).Um der Frage nachzugehen, ob eine inklusive Beschulung verhaltensauffälligerSchülerinnen und Schüler realistisch ist, werden wir in der Arbeit beginnenddas Phänomen Verhaltensstörung vorstellen um zu diskutieren, welche Argumentefür und gegen eine gemeinsame Beschulung sprechen. Um eine geeigneteGrundlage für die Auseinandersetzung mit der Thematik der schulischenInklusion zu schaffen, werden in den folgenden Kapiteln die mit Inklusion zusammenhängendenBereiche Selektion und Integration vorgestellt. Dazu gehörtjeweils die historische und theoretische Auseinandersetzung wie auch dieWahrnehmung aktueller Strömungen von und Diskussionen um Separation,Integration und Inklusion. Unter ‚Integration’ werden konkrete Rahmenbedingungenfür die erfolgreiche integrative Beschulung von Kindern und Jugendlichenmit Verhaltensauffälligkeiten aufgelistet. Im praktischen Grundlagenteilwerden die Methodik und unser Vorgehen erläutert. Für unsere Untersuchunghaben wir uns entschlossen, Lehrerinnen und Lehrer zu befragen, da dies die‚praktischen Experten und Expertinnen‘ sind. Aufgrund ihrer Erfahrung undder Tatsache, dass sie diejenigen sind, die die Konzepte zur Inklusion umsetzen,halten wir ihre Einschätzung für unumgänglich und wegweisend. Dabeiist die Meinung von sonderpädagogisch qualifiziertem Personal genauso wichtigwie die der Regelschullehrkräfte, da in einem Inklusiven System beide Qualifikationengebraucht werden. Anschließend werden Ergebnisse der Befragungpräsentiert und die Frage diskutiert, ob die Auflösung der Förderschule für e-motionale und soziale Entwicklung zugunsten von Inklusion sinnvoll ist.5

Begrifflicher HinweisIn dieser Arbeit werden bei Begriffen immer die feminine wie auch die maskulineForm verwendet. Wenn an Textstellen nur eine Form verwendet wird, sodient dies der besseren Lesbarkeit. Es sind dann jedoch immer beide Gruppengemeint.6

2 Theoretische GrundlegungIm theoretischen Grundlagenteil werden wir das Phänomen der Verhaltensstörungerläutern und aufzeigen, wie die Gesellschaft versucht, diesem in Exklusion,Separation und Integration mit entsprechenden Beschulungsformen gerechtzu werden. Dabei werden begriffliche, historische und konzeptionelleGrundlagen der Beschulungen mit einbezogen. Anschließend werden Inklusionsowie Unterschiede zu Integration vorgestellt, bevor in der Zusammenfassungnoch einmal resümiert wird, was gelungene Inklusion ausmacht und wie Schülerinnenund Schüler mit Verhaltensstörungen im inklusiven System zu beschulensind.2.1 VerhaltensstörungenDa diese Arbeit die Inklusion von verhaltensauffälligen Schülerinnen undSchülern thematisiert, soll geklärt sein, welche Schüler und Schülerinnen diesemPhänomen entsprechen und welche Besonderheiten in der Arbeit mit entsprechendenKindern und Jugendlichen zu beachten sind.2.1.1 BegriffsklärungFür das Phänomen Verhaltensstörung gibt es zahlreiche Begriffe, von erziehungsschwierigüber psychopathisch oder verhaltensbehindert bis hin zu emotionalgestört oder verhaltensauffällig (vgl. Hillenbrand 2006, S. 28; Hillenbrand2008, S. 7f.). Der Begriff der Verhaltensstörung hat sich in der Diskussionum einen Terminus aus verschiedenen Gründen durchgesetzt, weshalber auch in dieser Arbeit für die theoretische Grundlegung verwendet wird. Erermöglicht die gemeinsame Verständigung verschiedener wissenschaftlicherArbeitsgebiete, da er nicht nur in pädagogischen Kontexten sondern auch in derKlinischen Psychologie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie verwendetwird. Zusätzlich ist er eindeutig zu übersetzten (z.B. behaviour disorder) undsomit international verwendbar, was sich ebenfalls positiv auf die Kommunikationauswirkt (vgl. ebd., S. 8f.).Trotz dieser Vorteile schlagen Opp und Unger (vgl. 2003, S. 54) den Begriffder Gefühls- und Verhaltensstörung vor, der ihrer Ansicht nach den engen Zusammenhangvon Kognition, Emotion, subjektivem Erleben und Verhaltenfokussiert. In ihrem Artikel ist eine sehr umfassende Definition des größten7

amerikanischen Fachverbandes vorgestellt (für mehr Informationen vgl. Opp/Unger 2003, S. 55).Wir haben uns im Titel unserer Untersuchung für die Verwendung des Begriffsder ‚Verhaltensauffälligkeiten’ entschlossen, da er theoretisch als neutraler imVergleich zum Begriff ‚Verhaltensstörungen’ gilt und diejenigen mit eingeschlossensind, die das Verhalten aufgrund ihrer Wahrnehmung beurteilen (vgl.Bach 1993, S. 9f.). Da Lehrereinschätzungen erfragt wurden, spielt die subjektiveWahrnehmung von Verhalten eine große Rolle. Aufgrund der Neutralitätdes Begriffs erhoffen wir uns, möglichen Beeinflussungen durch terminologischeInformationen vorzubeugen.Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, verwenden wir in der gesamtenArbeit mehrere Begriffe (Verhaltensauffälligkeit, Probleme in der emotionalenund sozialen Entwicklung), die wir mit Verhaltensstörungen synonym verwenden.2.1.1 Was ist eine Verhaltensstörung?Im Handbuch der Sonderpädagogik definiert Bach ‚Verhaltensstörung’ wiefolgt:Unter Verhaltensstörung soll die Art des Umgang eines Menschen mit anderen, mitsich selbst und mit Sachen verstanden werden, die von der erwarteten Handlungsweisenegativ abweicht, indem sie als sinnvolle Zustände oder Handlungsabläufe, Zusammenlebenoder individuale Entwicklung gefährdend, beeinträchtigend oder verhinderndangesehen wird. (1993, S. 6, Hervorhebung im Original)Bach bezieht damit die persönliche Wahrnehmung eines Beurteilers mit ein.Das gezeigte Verhalten wird somit in Relation zu der entsprechenden Erwartunggesetzt, womit die Störung erst durch den Zusammenhang mit dem Betrachterin der Situation entsteht (vgl. ebd.).Eine verbreitetere Definition hat Myschker vorgelegt. Seine Definition istgründlich entwickelt und sehr umfassend (vgl. Hillenbrand 2008, S. 10f.):Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendesmaladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingtist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-,Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umweltbeeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht odernur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker 2005, S. 45, zit. nach Hillenbrand2008, S. 10f.)Myschkers Definition berücksichtigt fünf Ebenen (Phänomen, Ursache, Klassifikation,Konsequenzen für betroffene Personen, Forderung nach Hilfen) undspiegelt so den komplexen Charakter des Phänomens der Verhaltensstörung8

wieder (vgl. Hillenbrand 2006, S. 31). Wie auch bei Bach, wird das Verhaltenbzw. eine Störung als abhängig von spezifischen Normen und Erwartungenvon Beobachtern gesehen. Die Definition kommt so der Forderung nach, denBegriff nicht als Wertung einer Person zu verstehen, sondern als Kennzeichnungder personenbezogenen Verhaltensweisen (vgl. ebd., S. 29).2.1.2 Kritik am Begriff ‚Verhaltensstörung’Trotz der verbreiteten Anwendung bleibt der Begriff der Verhaltensstörungnicht ohne Kritik. Schlee nennt vier Kritikpunkte:1. Heimliche Wertigkeit2. Unklarer Objektbereich3. Prinzip der Selbstanwendung4. Unterschiedliche Menschenbildannahmen (Schlee 1993, S. 40ff.).Die begriffstheoretischen wie auch moralisch begründeten Unzulänglichkeitendes Begriffs ‚Verhaltensstörung’ gelten auch für die Parallel- und Partialbegriffe(Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungsschwierigkeit, gemeinschaftsschwierigetc.). Folglich können die Defizite der Terminologie nicht mit einem einfachenWechsel behoben werden (vgl. ebd., S. 44).Die Kultusministerkonferenz (KMK) möchte die Begriffsproblematik umgehen,indem sie von Kindern und Jugendlichen mit dem ‚Förderschwerpunktsoziale und emotionale Entwicklung’ spricht (vgl. Opp 2009, S. 227).2.1.3 KlassifikationUnter dem Begriff ‚Verhaltensstörung’ sind viele verschiedene Verhaltensweisenzusammengefasst (vgl. Hillenbrand 2006, S. 36). ICD-10 (InternationalClassification of Deseases, 10. Version) der Weltgesundheitsorganisation undDSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual) der Amerikanischen Gesellschaftfür Psychiatrie sind zwei weltweit anerkannte kategoriale Klassifikationssysteme,die Verhaltensweisen medizinisch einordnen (vgl. Becker/ Schmidt2008, S. 35; Holtmann/ Schmidt 2008, S. 25). Daneben gibt es die Möglichkeitder dimensionalen Klassifizierung. Hierbei gehen Diagnostiker davon aus, dasssich psychische Auffälligkeiten als gleich verteilte Merkmale darstellen, welcheÜbergänge zwischen normalen und unnormalen psychischen Erscheinungenbeinhalten. So lässt sich das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ambeobachtbaren Symptom beschreiben (vgl. ebd., S. 25).9

Myschker nennt vier Bereiche von Verhaltensstörungen, von denen besondersdie beiden erstgenannten empirisch gut belegt sind (vgl. Hillenbrand 2006, S.36f.):1. Externalisierende Störungen: Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen,Impulsivität.2. Internalisierenden Störungen: Angst, Trauer, Minderwertigkeit,Schlafstörungen, Interesselosigkeit, somatische Störungen.3. Sozial unreifes Verhalten: Konzentrationsschwäche, altersunangemessenesVerhalten, schnelle Ermüdung, Leistungsschwäche, fehlendeBelastbarkeit.4. Sozialisiert delinquentes Verhalten: Gewalttätigkeit, Reizbarkeit,Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen,niedrige Hemmschwelle (vgl. Myschker 2005,S. 52, zit. nach Hillenbrand 2006, S. 36f.).Jungen mit Verhaltensstörungen zeigen eher externalisierendes, Mädchen dagegeninternalisierendes Verhalten, was auch erklärt, warum mehrheitlich Jungenin der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeitenzu finden sind. Externalisierende Störungen fallen schneller auf als internalisierende,die im normalen Schulalltag wenig bis keine Probleme für das Umfeldverursachen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 37).2.1.4 Prävalenz und PersistenzPrävalenz (Häufigkeit) und Persistenz (Stabilität) begründen notwendige Maßnahmenin der Erziehungshilfe. Bereits Kinder im Vorschul- sowie im Primarbereichsind von Verhaltensauffälligkeiten betroffen und das Risiko für dieEntwicklung, grade bei früh auftretenden externalisierenden Störungen, ist empirischbestätigt. Nicht nur Intervention sondern vor allem Prävention gewinntsomit an Bedeutung (vgl. Hillenbrand/ Hennemann 2006, S. 42).Insgesamt gehen die Zahlen verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicherstark auseinander (vgl. Hillenbrand 2006, S. 37f.). Opp fasst wichtige Studienzusammen und nennt eine Häufigkeit von 16 - 20% auftretender Verhaltensstörungenbei 10- bis 16-Jährigen in Deutschland. Eine deutliche Anhäufung vonRisikofaktoren ist bei Kindern aus ärmeren Familien belegt worden. Dabeifinden sich in risikoreichen Umfeldern von Kindern gleichzeitig die wenigstenRessourcen für eine unproblematische Entwicklung (vgl. Opp 2009, S. 229f.).10

Opp sieht Verhaltensstörungen nicht nur als symptomatisches Problem einesKindes, sondern auch als Ausdruck des entsprechend wenig optimalen Umfeldes„oder eben auch gesellschaftlicher Ausgrenzungserfahrungen“ (Opp 2009,S. 230). Unter diesem Gesichtspunkt sollte man gelungene Inklusion als sinnvollePrä- oder Interventionsmaßnahme sehen.Mehreren Längsschnittstudien in verschiedenen Ländern zufolge weisen Verhaltensstörungeneine Persistenzrate von bis zu 50% auf (vgl. Ihle/ Esser 2008,S. 56). Die Risikomöglichkeit von sozialen, kulturellen und materiellen Faktorenist ausreichend belegt. Vor allem früh ausgeprägtes aggressives Verhaltenist mit einer ungünstigen Prognose belegt und wird mit erhöhter Komorbiditätin Zusammenhang gebracht (vgl. Opp 2009, S. 230).Sowohl Hillenbrand (vgl. 2006, S. 38) als auch Opp (vgl. 2009, S. 230) gehendavon aus, dass ein Großteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler wedermedizinisch noch heilpädagogisch versorgt ist.2.1.5 Komorbidität von VerhaltensstörungenHäufig treten Lern- und Verhaltensstörungen gemeinsam auf. Dabei ist oftnicht zu erkennen, welche Störung sich zuerst manifestiert hat, da zwischenbeiden ein Bedingungszusammenhang besteht. Wenn Verhaltensstörungen imZusammenhang mit anderen Behinderungen auftreten, sind sie häufig sekundär,also erst aufgrund der Reaktionen des Umfelds entstanden (vgl. Myschker2005, S. 63). Dies zeigt, dass sich positive soziale Erfahrungen, die in gelungenerInklusion gefördert werden könnten, positiv auf das Verhalten auswirkenkönnen.2.1.6 ZusammenfassungVerhaltensstörungen können sehr unterschiedliche Formen annehmen. ExternalisierendeStörungen fallen Beobachtern direkt auf. Sind sie dagegen internalisierend,bereiten sie dem Umfeld im schulischen Kontext wenige Probleme.Die Prävalenz- und Persistenzraten zeigen, dass das Phänomen der Verhaltensstörungein ernstzunehmendes Problem darstellt. Vor allem wenn sie früh inder Entwicklung des Kindes beginnt, ist ein stabiler Verlauf prognostiziert. DieTatsache, dass negative Erfahrungen mit dem Umfeld Verhaltensstörungenbegünstigen oder stabilisieren, ist ein wichtiges Argument, Schülerinnen undSchüler inklusiv zu beschulen, so dass Ausgrenzungserfahrungen vermieden11

werden können. Unbedingt erforderlich ist hierbei eine gelungene Inklusion,um die Stigmatisierungsproblematik nicht einfach zu verlagern. Was genaugelungene Inklusion ausmacht, wird am Ende der theoretischen Grundlegungerläutert.2.2 Wie entstehen Verhaltensstörungen? Ein ErklärungsmodellWissenschaftlich legitimierte Erklärungsmodelle sind wichtig, um Interventionenbegründen und nachvollziehen zu können. Je nach wissenschaftlichemStandpunkt gibt es verschiedene Erklärungen zu der Entstehung von Verhaltensstörungen.Im Folgenden wird das biopsychosoziale Entwicklungsmodellvon Beelmann (2000, modifiziert nach Lösel/ Bender 1997) vorgestellt. Esentstand aus einem multiplen Forschungsansatz und kann daher ein komplexes,mehrdimensionales Ergebnis vorweisen, weshalb Hillenbrand es für zukunftsfähigerklärt (vgl. Hillenbrand 2008, S. 18).2.2.1 Das biopsychosoziale Entwicklungsmodelllungstheoretischen Bereich der kindlichen Entwicklung zu integrieren. Risiko-Multi-Problem-MilieuPsychopathologie der Eltern,Familiäre Konflikte,Defizite der ErziehungskompetenzAblehnung durch Gleichaltrige,problematische soziale Erfahrungen/Bindungen,Anschluss andeviante PeergruppenSchwangerschafts-undGeburtskomplikationenSchwierigesTemperament,ImpulsivitätGeringe soziale KompetenzOppositionelles undaggressives VerhaltenVerzerrte soziale InformationsverarbeitungOffenes undverdecktesdissozialesVerhalten,frühe KriminalitätundGewaltKriminalität,PersistentdissozialerLebensstilGenetischeFaktoren,neurologischeBeeinträchtigungenKognitive EntwicklungsdefiziteAufmerksamkeitsprobleme,HyperaktivitätSchulische Probleme, geringeQualifikationen, Probleme inArbeit und BerufGeburt Frühe Kindheit Mittlere Kindheit Jugendalter/ Junge ErwachseneAbb. 1: Kumulatives Entwicklungsmodell persistent dissozialer Entwicklungen (Beelmann2000, modifiziert nach Lösel/ Bender 1997, zitiert nach Hillenbrand 2008, S. 19)Das abgebildete Modell (Abb. 1) gehört zu den transaktionalen Entwicklungsmodellen,da es versucht, sowohl den biologischen, sozialen als auch hand-12

faktoren können aus allen drei Bereichen auf das Kind und die Entwicklungeinwirken. Die Abbildung wichtiger Lebensabschnitte des Kindes macht deutlich,dass die möglichen Risiken von den entsprechenden altersbezogenen Veränderungenbeeinflusst werden und umgekehrt. Es spiegelt die Vielfalt undInterdependenz der Entwicklung des Kindes wider. Zu beachten ist, dass sozialeund biologische Prozesse relativiert werden, sobald die selbstgesteuerteEntwicklungsregulation des Kindes mit der fortschreitenden Entwicklung zunimmt(vgl. Hillenbrand/ Hennemann 2005, S. 136f.). Nach Hillenbrand/ Hennemannwird „Entwicklung […] damit zum Ergebnis komplexer Regulationsprozesseund ist selbst wieder Anstoß für neue Entwicklungen“ (2005, S. 37).2.2.2 Was bedeutet das biopsychosoziale Modell für die Inklusionvon Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen?Das Modell zeigt Risikofaktoren auf, die umgekehrt auch als Resilienzen gesehenwerden können. Grade im sozialen und handlungstheoretischen Bereichlassen sich Chancen erkennen, die Regulationsprozesse durch die Stabilisierungvon Widerstandskräften zu beeinflussen.In der Schule können vor allem die handlungstheoretischen Aspekte beeinflusstwerden. Verhaltenstheoretische Modelle, welche wie das beschriebene Modelllegitimiert sind, gehen davon aus, dass Verhalten erlernt ist und somit auchVerhaltensstörungen in Lernprozessen angeeignet werden (vgl. Hillenbrand2006, S. 70). Wenn Kinder mit Verhaltensstörungen zusammen mit Kindernbeschult werden, die wenig bis keine Probleme in der Interaktion mit ihrenMitschülern haben, oder sogar Stärken in dem Bereich zeigen, besteht dieChance, dass das positive Verhalten imitiert und übernommen wird. Mit positivenErfahrungen könnten die im kumulativen Modell enthaltenen Aspekte ‚geringesoziale Kompetenz’, ‚oppositionelles und aggressives Verhalten’ sowie‚verzerrte soziale Informationsverarbeitung’ positiv beeinflusst werden. Wieoben beschrieben, macht das Modell die komplexen Zusammenhänge der kindlichenEntwicklung deutlich. Durch die Komplexität kann der positive Effektdes imitierenden Lernens auf zusammenhängende Aspekte ausgesehnt werden.Gelingt es, schützende Faktoren der Kinder zu fördern und stabilisieren, kannder Einfluss negativer Faktoren gemindert werden.Allerdings müssen die notwendigen positiven Erfahrungen gesichert sein, dasonst die Gefahr besteht, dass die Interaktion des Kindes aufgrund seiner ein-13

geschränkten sozialen Kompetenzen und fehlerhaften Informationsverarbeitungweiterhin negativ geprägt ist. In den Empfehlungen der KMK wird angemerkt,dass Schülerinnen und Schüler angemessene Interventionen der Lehrkräftesowie anderer beteiligter Personen benötigen, um das emotionale Erlebenund soziale Handeln in Konfliktsituationen nicht negativ zu verstärken(vgl. KMK 2000, S. 7, Internetquelle).2.3 Was spricht für bzw. gegen die Integration von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?Bevor der Frage nachgegangen wird, welche Förderung für Kinder und Jugendlichemit Verhaltensstörungen geeigneter ist, wollen wir zunächst klären,was diese Schüler charakterisiert.2.3.1 Die pädagogische AusgangslageWie bereits im biopsychosozialen Modell zu erkennen ist, sind Verhaltensstörungenmultifaktoriell bedingt. Auch die KMK betont die Wechselwirkung derverschiedenen Faktoren, die eine Verhaltensstörung bzw. die emotionale undsoziale Entwicklung beeinflussen. Verhaltensstörungen unterliegen Entwicklungsprozessen,die nicht auf unveränderliche Eigenschaften der Persönlichkeitdes Kindes zurückzuführen sind, sondern als Folge von Interaktionsprozessenmit den verschiedenen Umfeldern anzusehen ist. Ziele pädagogischer Arbeitsind daher die Veränderung innerer Verhaltensmuster, so dass eine Anpassungan äußerer Bedingungen sowie die Unterstützung der Entwicklung emotionalerund sozialer Fähigkeiten möglich ist (vgl. ebd., S. 4f.). Bedingt sind diese Verhaltensmusterdurch verschiedene Ebenen.Persönliche EbenePersönliche Eigenschaften sind ebenfalls in Abhängigkeit des Umfeldes zubetrachten. Hierzu gehören „Selbstwertgefühl, Ich-Stärke, Sicherheit, Selbstverantwortung,Impulskontrolle, Stetigkeit und Verlässlichkeit, Entwicklungvon Lebensmut und Zukunftsperspektive, Realitätssinn“ (ebd., S. 5). Vor allemwidersprüchliche Erfahrungen beeinflussen die Selbst- und Fremdwahrnehmung,aber auch Über- und Unterschätzung eigener Kompetenzen stellen Problemeim alltäglichen Leben dar. Durch verschiedenste Erfahrungen und Erlebnisse(Angst, Hilflosigkeit, Armut, sozialer Ausschluss, emotionale Überforde-14

ung, Trennungsängste, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, etc.) entwickelnKinder externalisierende oder internalisierende Verhaltensweisen, die imschlimmsten Fall zu psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen führen(vgl. KMK 2000, S. 5f., Internetquelle).Familiäre EbeneFamiliäre Probleme und Verhaltensweisen können hohe Belastungsfaktoren fürdie Entwicklung eines Kindes darstellen. Hierzu gehören Partnerschaftsproblemeder Eltern, Inkonsequenz und Unberechenbarkeit des Verhaltens der Eltern,ungeklärte Familientabus bei Krankheit und Sucht sowie Arbeitslosigkeitund Straffälligkeit. Solche Gegebenheiten verweigern Kindern Geborgenheit,Zuwendung, Sicherheit und angemessene Versorgung. Auch Überbehütung,eine unsichere Bindung oder geringes Zutrauen in das Kind können die sozialeund emotionale Entwicklung beeinträchtigen. Zusätzliche traumatische Erlebnissewie Vertreibung, Tod oder Unfälle können den Entwicklungsprozess weitereinschränken oder zeitweilig stoppen (vgl. ebd., S. 6).Schulische EbeneHohe Ablenkbarkeit sowie kurze Konzentrationsspannen hängen mit der geringenMotivation der Schülerinnen und Schüler zusammen. Übereifer und spontaneArbeitsbereitschaft klingen schnell wieder ab und werden durch Mutlosigkeitund Enttäuschung ersetzt. Auch das Lerntempo und die Belastbarkeit unterliegenstarken Schwankungen. Die Forderung nach Aufmerksamkeit ist typischfür Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderbedarf. Aufgrund vonanstrengenden Interaktionsprozessen sowie der Komorbidität mit Sprach- undLernstörungen ist die schulische Leistungsfähigkeit teilweise erheblich eingeschränkt.Unklare Regeln, persönliche Entwertungen, Über- und Unterforderungenim Leistungsbereich, Strafen ohne Beziehung zur Tat oder unbegründeteBeschuldigungen lösen bei verhaltensauffälligen Kindern affektive Reaktionenaus. Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung erschwert die Klärung vonKonflikten häufig.Regelverstöße und unangemessenes Verhalten bringen die Schülerinnen undSchüler häufig in eine soziale Außenseiterposition. Innere Spannungen wirkensich auf die Psycho-Motorik aus, die Anfälligkeit für Krankheiten oder Substanzmissbrauchsowie permanente innere Unruhe können externalisierend15

auftreten. Internalisierende Lösungen werden häufig falsch gedeutet bzw. alsvom Umfeld nicht störend wahrgenommen (vgl. KMK 2000, S. 7f., Internetquelle).Gesellschaftliche EbeneDa die oben beschriebenen Bereiche von gesellschaftlichen Rahmenbedingungenbeeinflusst werden können, ist auch dieses Gebiet von Bedeutung. Diefinanzielle Situation einer Familie kann weitreichende Folgen haben. Bei geringerfinanzieller Ausstattung haben die Kinder unzureichend Möglichkeiten,am konsumorientierten Leben teilzunehmen, so dass sie sich aus Freundeskreisenund Vereinen zurück ziehen. Auf diese Weise verlieren sie Möglichkeiten,soziale Erfahrungen zu sammeln und wichtige Bindungen einzugehen. DasWohnumfeld kann mit fehlenden Spiel- und Bewegungsräumen die Bewegungs-und Gruppenerfahrungen mindern.Unkontrollierter Medienkonsum kann für die Kinder und Jugendlichen eineständige Überforderung darstellen und zusätzlich die eigene normative Unsicherheitstärken, indem Gewalt, Kriminalität und Sucht als alltäglich undselbstverständlich abgebildet werden. Die undifferenzierten und beliebig dargestelltenNormen erschweren oder behindern den Aufbau eines eigens gefestigtenWertesystems. Zusätzlich wird eine aggressionsfreie Selbststeuerung derKinder durch die Gewaltbereitschaft der Gesellschaft oder eigene Gewalterfahrungenerheblich beeinträchtigt.Dadurch, dass Drogen eine Fluchtmöglichkeit aus der Realität darstellen, zueinem angesehenen Status in der Peer-Gruppe verhelfen und gleichzeitig helfen,den Gruppendruck zu bewältigen, sind verhaltenssauffällige Kinder durchSubstanzmissbrauch besonders gefährdet. Durch den Missbrauch ergeben sichweitere Probleme, wie zum Beispiel Missachtung von Regeln und Normensowie Beschaffungskriminalität. Daher muss die Schule für die effektive Förderungvon entsprechenden Schülerinnen und Schülern mit außerschulischenInstitutionen zusammenarbeiten. Neben Jugendhilfe und therapeutischen Einrichtungenzählen dazu auch Polizei und Strafvollzug (vgl. ebd., S. 8f.).ZusammenfassungDie Wechselwirkungen von verschiedenen Faktoren verschiedener Bereichestellen Risikofaktoren für die gesunde Entwicklung eines Kindes dar. Sie müs-16

sen dabei nicht zwangsläufig zu einer Verhaltensstörung führen, sind aber alsRisiko anzusehen. Gravierender sind fehlerhafte Kommunikationsstruktureninnerhalb der Familie sowie die Verarbeitung äußerer Lebensumstände. Gewalt,Missbrauch, Missachtung, Vernachlässigung etc. erschweren die Lebensumständeund wirken somit negativ auf die Entwicklung des Kindes ein (vgl.Preuss-Lausitz 2004, S. 13). „Bei der Analyse der Biografien von Kindern mitVerhaltensproblemen zeigt sich, dass diese […] häufig aus desorientierten, imErziehungsverhalten widersprüchlichen und hilflosen oder aus gewalttätigenHaushalten kommen“ (ebd.).Wie diese Kinder am besten beschult und gefördert werden können, wird in derWissenschaftlich kontrovers diskutiert. Dabei gibt es Befürworter und Befürworterinnensowohl für Separation als auch für Integration.2.3.2 Was spricht für die separate Beschulung von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?Viele Fachleute sind der Meinung, die beschriebene pädagogische Ausganglageverlange sowohl die Kenntnis um die Ursachen von Verhaltensstörungen alsauch ein Repertoire an Interventionsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen,und legitimieren somit die Förderschule für den Förderschwerpunkt sozialeund emotionale Entwicklung. Unumstritten ist, dass Lehrkräfte für den Umgangmit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern besondere <strong>Fertig</strong>keitenbenötigen (vgl. Hillenbrand 2003, S. 22).Auch die KMK Empfehlungen sagen aus, dass die allgemeinpädagogischenMethoden und sonderpädagogischen Maßnahmen aufgrund von „stark reduzierterGruppenfähigkeit, ausgeprägter Schulmüdigkeit, sich wiederholenderMisserfolgserlebnisse, fehlender Lernmotivation, Perspektivlosigkeit oder erheblicherLern- und Leistungsprobleme“ (KMK 2000, S. 10, Internetquelle)nicht ausreichen. Das Schulministerium NRW argumentiert, dass verhaltensauffälligeSchülerinnen und Schüler aufgrund von Ablehnung der Mitschülerinnenund Mitschüler Hilfen benötigen, um ihre Umwelt angemessen wahrnehmenzu können, akzeptierte Verhaltensweisen zu entwickeln und ein positivesSelbstbild aufbauen zu können (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2010c, Internetquelle).Diese Argumente reichen jedoch nicht aus, um eine separate Beschulung im‚Schonraum Förderschule’ zu rechtfertigen. Hillenbrand nennt eine Reihe von17

Argumenten, die dagegen sprechen, unter anderem, dass sich ein eigenständigesProfil von der genannten Förderschule kaum empirisch nachweisen lässt(vgl. Hillenbrand 2003, S. 22f.). Dazu kommen negative Effekte des Besuchseiner Förderschule, wie z.B. Stigmatisierung, fehlende kognitive Anregungen,mangelnde positive Modelle, ungünstigere Bildungs- und Berufschancen sowieAbbau pädagogischer Kompetenzen der Regelschule (vgl. ebd., S. 232). AuchPreuss-Lausitz weist darauf hin, dass „es zur Arbeit in den Schulen für Erziehungshilfekeinerlei quantitative Evaluationsstudien für die emotionale, sozialeund leistungsmäßige Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler gibt, die dieseAussonderung rechtfertigen könnte“ (2005, S. 19, Hervorhebungen im Original).Damit wird dem allgemeinen Schulsystem die Verantwortung übertragen,was auch der Deutsche Bildungsrat bereits 1974 in seinem Gutachten festhielt(vgl. Bittner/ Ertle/ Schmid 1974, S. 91).2.3.3 Was spricht für die Integration von Schülerinnen und Schülernmit Verhaltensstörungen?Aus der Kritik heraus ergibt sich die Forderung nach integrativen Formen derFörderung (vgl. Stein/ Stein 2006, S. 62f.). Im Gegensatz zu den negativenEffekten der separaten Beschulung sind diese bei der Integration als positiveEffekte zu sehen, wie z.B. Modelle um angemessenes Verhalten einzuüben,positiver sozialer Gruppendruck, Vermeidung von Etikettierung (vgl. ebd., S.63; Hillenbrand 2003, S. 232). In Kapitel 2.1.7. haben wir die positiven Wirkungenvon Integration bereits angesprochen. Für wesentlich halten Stein undStein die veränderte Sichtweise auf das Phänomen Verhaltensstörungen. Verhaltensstörungenwerden in Interaktion mit Personen und Situation betrachtet,anstatt wie zuvor einseitig dem Schüler zugeschrieben. Diese kontextbezogeneSichtweise erfordert eine Förderung, die nicht nur außerhalb des betroffenenSettings stattfindet (vgl. Stein/ Stein 2006, S. 63). Auch Hillenbrand hält dieintegrative Beschulung für die Form, die dem Phänomen am ehesten gerechtwird (vgl. Hillenbrand 2003, S. 232). Integration ermöglicht neben angemessenenEntwicklungsanreizen und Lernimpulsen (vgl. Eberwein/ Mand 2008, S.7f.) zusätzlich eine wohnortnahe Beschulung, die den Vorteil hat, dass eineFörderung kurzfristiger und effektiver organisiert werden kann als bei Schulenmit weiten Einzugsgebieten (vgl. KMK 2000, S. 22, Internetquelle).18

Problematisch bei der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungenist, dass diese, aufgrund von mangelnden sozialen Kompetenzen,von Mitschülern häufig als unbeliebt eingestuft werden, wie mehrere Studiengezeigt haben (vgl. Eberwein/ Mand 2008, S. 10). Kinder, die abweichendesVerhalten zeigen, bringen schlechte Bedingungen für Integration mit. EmpirischeStudien in den USA belegten u.a., dass integrative Schülerinnen undSchüler im Vergleich zu separat geförderten Schülerinnen und Schülern einschlechteres Selbstkonzept zeigen (vgl. Hillenbrand 2003, S. 232). Dagegenkonnte Preuss-Lausitz in einer aktuellen Studie in Berlin zahlreiche Hinweiseentdecken, die bei allen Schülerinnen und Schülern zur Verbesserung des Verhaltensund der Stärkung des Selbstbildes beitragen. Somit konnten Ansätzegefunden werden, die eine gelungene Integration von verhaltensauffälligenKindern möglich macht (vgl. Preuss-Lausitz 2005, S. 260).2.4 Exklusion und SelektionWer sich mit den Themen Integration und Inklusion in unserem Schulsystembeschäftigt, stößt in der Auseinandersetzung immer auch auf die Begriffe Selektionbzw. Segregation und Exklusion (vgl. Bürli 1997, S. 63f). Aus diesemGrund werden wir sie im Folgenden näher betrachten.2.4.1 Was bedeuten die Begriffe im schulischen Kontext?Exklusion bedeutet die Phase, in der bestimmte Personen von Bildung und Erziehungvöllig ausgeschlossen werden, Selektion bezieht zwar alle Menschenmit ein, sortiert sie aber nach bestimmten Kriterien. In dem Bereich der Bildungstellen Leistung und die soziale Herkunft Merkmale dar, nach denen sortiertwird. Je nachdem werden Kinder und Jugendliche für mehr oder wenigernormal befunden und auf entsprechende Institutionen verteilt (vgl. Boban/ Hinz2004, S. 4f., Internetquelle).2.4.2 Die Entwicklung der schulischen BildungDer geschichtliche Rückblick ist notwendig, um die Entstehung unseres selektivenSchulsystems nachvollziehen zu können und trägt dazu bei, aktuelle Prozessezu verstehen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 44). Das Wissen um die Geschichteist somit Voraussetzung für das Verständnis aktueller Entwicklungs-19

prozesse sowie für die intensive Beschäftigung mit schulischer Integration undInklusion.Da Förderschulen zum allgemeinen Bildungswesen gehören, werden wir dieheilpädagogische Geschichte verknüpft mit der Entwicklung der allgemeinenSchule unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Zusammenhänge darstellen.2.4.2.1 Antike – Körperliche Besonderheiten als VerfolgungsgrundExklusion, die schon früh in der Geschichte der Menschheit anfängt, lässt sichnoch im letzten Jahrhundert beobachten. Lediglich zwei Ausnahmen sind zufinden. Die Ägypter zeigen sich aus Glaubensgründen ehrfurchtsvoll gegenüberMenschen mit Behinderungen. In Mesopotamien (ca. 5000 v. Chr.) sindbehinderte Menschen sogar beruflich vollständig anerkannt. Die Normalität istjedoch die Ausgrenzung von behinderten Menschen. Exklusion bezieht sichzunächst auf Einstellungen und Reaktionen, welche von der Abwehr über dieVerfolgung bis hin zur Vernichtung reichen (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 23f.). Schon im antiken Griechenland, ab ca. 1500 v. Chr., gibt es E-lementarschulen. Die sind jedoch privat und ihr Bildungsangebot ist für männlicheNachkommen freier Bürger reserviert. Später werden auch öffentlicheErziehungsanstalten sowie staatlicher Schulzwang eingerichtet (vgl. Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 72f.; Inckemann 1997, S. 123f.). Menschen mit Behinderungenhaben kaum eine Überlebenschance, denn körperliche Besonderheitenwerden als Unglücksbotschaften der Götter interpretiert und Menschen mitsolchen gelten zusätzlich als sozial unbrauchbar, da sie nicht zum politischen,wirtschaftlichen und kriegerischen Geschehen beitragen können (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.). Man strebt die Formung und Veredelungdes Menschen an, der nicht als Individuum, sondern als Teil der Gemeinschaftgesehen wird. Tapferkeit bildet als höchste Tugend die Grundidee der antikenBildung, neben einem ansehnlichen Körper und gebildeten Geist (vgl. Kocyigit-Baumgartner2008, S. 72). Aus diesen Gründen ‚entsorgt’ man Menschen,die nicht dem Ideal entsprechen, zum Beispiel indem man sie in Schluchtenwirft. Auch im antiken Rom haben behinderte Menschen keinen besseren Status.Hier beherrscht das Leitbild der Schönheit, Tüchtigkeit und Sittlichkeit dasDenken der Menschen. Missgebildete Kinder werden normalerweise ertränktoder ausgesetzt, Erwachsene dienen als Sklaven.20

2.4.2.2 Mittelalter – Der Einfluss der KirchenIm Mittelalter wird die Separation und Exklusion von Menschen, die nicht alsnormal angesehen werden, vom Rest der Gesellschaft fortgesetzt (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.). Das Christentum und somit auch diechristliche Erziehung gewinnen zunehmend an Bedeutung und Einfluss (vgl.Lauer 2008, S.68). Zahlreiche Kloster-, Stifts- und Domschulen, die allerdingsdem Klerus vorbehalten sind, stabilisieren und unterstützen den Einfluss derKirche, die bis zur Aufklärung eine machtvolle Stellung in der Gesellschaftinne hat (vgl. Lauer 2008, S.68; Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 76; Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 26ff.). Allmählich wird das Schulsystem auchNicht-Geistlichen zugänglich gemacht und unter Karl dem Großen (747-814)durch eine dreiteilige Gliederung (Elementarstufe, Mittelstufe, Oberstufe)grundlegend erneuert. Trotzdem ist Bildung nach wie vor ein Vorrecht der Reichen,die Unterschicht bekommt kaum Zugang zu Bildung (vgl. Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 76f.). In Bezug auf behinderte Menschen herrschen teilweisekaritative Gedanken, die christliche Fürsorglichkeit steht jedoch im Gegensatzzu ihrer Abwehrhaltung gegenüber Unnormalem. Klöster nehmen zwarverwaiste Kinder auf, haben Babyklappen eingerichtet und versuchen die Seelender Kinder mit Strenge und Autorität zu retten (vgl. Hillenbrand 2006, S.45), der christliche Glaube verursacht aber auch die Annahme, dass Menschenmit Anomalien, seien es körperliche oder verhaltensbezogene, als Teufelsbeitragund ihre Missbildungen als Strafe von Sünden verstanden werden. In demZusammenhang sind Folterungen, Hexenprozesse und Verbrennungen bekannt(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.).2.4.2.3 Neuzeit – Der wirtschaftliche Einfluss auf BildungDie Neuzeit, beginnend mit der Renaissance, ist durch die Aufhebung der mittelalterlichenStrukturen gekennzeichnet. Die Reformation, in der Luther(1483-1546) die Menschen von der kirchlichen Autorität freispricht (vgl. Hergenröder2008, S. 92ff.), und der Buchdruck verhelfen dem Schulwesen einenAufschwung, bei dem die Schulen unter kirchlicher Aufsicht stehen (vgl.Specht 2008, S. 81). Zusätzlich gewinnt im 15. Jahrhundert das Bürgertum inden Städten aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs mehr und mehr an21

Bedeutung und hat so die Möglichkeit, Bildung zu verlangen. Es entstehenBürgerschulen, die Lesen, Rechnen und Schreiben lehren, Kenntnisse, die fürden Handel von Bedeutung sind (vgl. Specht 2008, S. 80). Gleichzeitig verarmenaufgrund der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen breite Bevölkerungsschichten,was wiederum die Verwahrlosung der Familien und ihrerKinder zu Folge hat. Mit Hilfe des Engagements christlicher Persönlichkeitenentstehen Waisenhäuser, die während des Pietismus, einer wichtigen protestantischenReformbewegung, fortbestehen können und erweitert werden, indemdie Vorbereitung auf den Beruf hinzu kommt. Später im 18. Jahrhundert werdenviele Waisenhäuser aufgrund übertriebener religiöser Übungen, derschlechten Lebensbedingungen und der hohen Kindersterblichkeit immer mehrkritisiert und schließlich geschlossen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 45).AufklärungDas Zeitalter der Aufklärung birgt viele positive pädagogische Entwicklungen.Jean Jaques Rousseau als bekannter Vertreter sieht im Menschen ein von Naturaus gutes Wesen. Die Idee der allgemeinen Volksbildung entsteht und der Erziehungwird viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, auch dadurch dass Rousseaudie Kindheit als eigene Entwicklungsstufe anerkennt (vgl. Bruchmann2008, S. 129ff.). Der zentrale Aufklärungsgedanke, dass man alle Menschendurch Bildung und Erziehung zu mündigen Mitbürgern machen könne, giltjedoch zunächst nicht für Menschen mit Behinderung, da noch viele Vorurteiledas Denken der Menschen beherrschen. Durch die Abwendung von Gott hinzur Wissenschaft und zu rationalen Formen von Erkenntnis, strebt man zumersten Mal an, Dinge, die bisher als unnatürlich gelten, rational zu erforschen(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 28).Erstmals unternehmen einzelne Personen zielgerichtete, intensive Erziehungsversuche.Auch pädagogische Konzepte und Methoden für Menschen mit Behinderungwerden entwickelt. Vijtová, Bloemers und Johnstone sehen hier denAnfang der Pionierphase, die über die Restaurationszeit bis zum Ende des 19.Jahrhunderts andauert, in der systematische Erziehungsbemühungen um behinderteMenschen stattfinden (vgl. ebd., S. 27f.), auch wenn eine ausgereifte heilpädagogischeTheorie noch fehlt (vgl. Möckel 2007, S. 61). Vor allem dieEntwicklungen in der Gehörlosenerziehung sind bedeutend für die Entstehungder anderen sonderpädagogischen Fachrichtungen. Taubstumme haben einen22

so schlechten Stand in der Gesellschaft, weil die Sprache als angeboren angesehenwird. Hier gilt der französische Abt Charles Michel de l´Èpée (1712-1789) als Initiator des Schulunterrichts für gehörlose Kinder. Aber auch andereeinzelne Personen bemühen sich in verschiedenen europäischen Ländern umdie Bildung Taubstummer, die bis dahin noch als im Dienste der Menschenstehende Tiere betrachtet werden. Zunächst findet Einzelunterricht statt, derstaatlich nicht unterstützt und sehr teuer ist, denn die Lehrer hüten ihre Unterrichtskunstwie ein handwerkliches Berufsgeheimnis (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 30; Möckel 2007, S. 30ff.). Aufgrund der vielen Vorurteilewerden die Erfolge des Unterrichts als sensationell wahrgenommen (vgl. ebd.,S. 33) und die Öffentlichkeit kann so mehr und mehr von dem Sinn des Unterrichtsüberzeugt werden (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 30). Del´Épée beweist zudem, dass man gehörlose Kinder nicht nur einzeln sondernauch im Klassenverband unterrichten kann.Die Bildungsfähigkeit von Blinden wird noch länger unterschätzt als die derGehörlosen, sogar de l´Épée liegt hier falsch (vgl. Möckel 2007, S 37ff.). Schulenfür Blinde gibt es Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts erstmals in Paris(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 30). Dennis Diderot (1713-1784)recherchiert, beobachtet und schreibt viel in diesem heilpädagogischen Bereich.Er beschreibt auch die Bedeutung der Sprache für das Lernen (vgl. Möckel2007, S. 50f.).Das Argument für den Ausbau und die Verbreitung der Erziehungssysteme fürMenschen mit Behinderung liegt im ökonomisch-utilitaristischen Denken. DieUnterrichtung von Blinden und Gehörlosen hat das Ziel, sie für die Gesellschaftnutzbar zu machen. Unterricht wird also nur Kindern erteilt, für die ersich aus wirtschaftlicher Sicht zu lohnen scheint. Bürgerlich brauchbar undsomit politisch integriert kann nur jemand sein, der die Grenze der Bildungsfähigkeitintellektuell nicht unterschreitet (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 30f.; Möckel 2007, S. 54ff.).In der Geistigbehindertenpädagogik ist Jean Itard (1774–1838), ein französischerArzt, derjenige, der an die Erziehungsfähigkeit geistig behinderter bzw.psychisch gestörter Kinder glaubt. Er ist der Meinung, dass mangelnde Erziehungund schwere Verwahrlosung Gründe für die ‚moralische Idiotie’ sind(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 31). Er entwickelt ein Sinnesschulungsprogrammfür ein Kind, was jahrelang ohne menschlichen Kontakt lebte23

(vgl. ebd., S. 33; Hillenbrand 2006, S. 51). Da sein Training die grundsätzlicheEntwicklungsfähigkeit des Menschen voraussetzt, erkennt er das Phänomen dergeistigen Behinderung als pädagogisch an, womit er einen Integrationsansatzfür bisher exkludierte Menschen schafft. Édouard Séguin (1812-1880) präzisiertdie Methodik Itards und bringt das erste Lehrbuch heraus, das sich systematischmit der Erziehung von geistig behinderten Menschen befasst. Das Idealdes am Ende des Bildungsprozesses sozial denkenden und handelnden Menschengesteht Séguin ohne Ausnahme allen Menschen zu. Beeinflusst sind seineGedanken unter anderem von John Locke (1632-1704) (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 31f.), der die Theorie vertrat, dass der Mensch durchErfahrung zu Erkenntnis gelangt. Erfahrung besteht dabei aus äußeren und innerenSinneswahrnehmungen, die zusammen verknüpft werden müssen, umErkenntnis zu erlangen (vgl. Bruchmann 2008, S. 131). Auch Johann JakobGuggenbühl und Carl Wilhelm Saegert können in praktischen Beispielennachweisen, dass ‚blödsinnige’ Kinder erziehungsfähig sind und tragen somitdazu bei, dass sich die bisherige Grenze der Bildungsfähigkeit immer mehrauflöst. Trotzdem braucht es noch Zeit, bis geistig behinderte Menschen überallals bildungsfähig anerkannt werden (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 33). Als Sachsen 1873 als erster deutscher Staat eine Schulpflicht fürgeistig behinderte, gehörlose und blinde Kinder festlegt (vgl. ebd., S. 33; Möckel2007, S. 108), hat die allgemeine Unterrichtspflicht am Ende des 18. Jahrhundertsbereits alle deutschen Länder erreicht, zumindest in ihrer theoretischenFestlegung (vgl. Schmid 2006, S. 31f.). Während der Aufklärung findetzum ersten Mal, abgesehen von den anfangs genannten Ausnahmen, schulischeIntegration von Menschen mit Behinderung statt, welche immer noch von Exklusionbegleitet ist.Das 19. Jahrhundert ist geprägt von der Industrialisierung, welche Mitte des 18.Jahrhunderts ihren Ursprung in England hat (vgl. Purr 2008, S. 191; Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 34). Die dadurch entstehenden Veränderungsprozessesind ökonomischer, sozialstruktureller und sittlich-moralischer Natur.Die enorme Zunahme der Bevölkerung bewirkt, dass kleine Betriebe maschinell,technisch und spezialisiert zu industriellen Großbetrieben umgerüstetwerden, der Mensch als Arbeitskraft wird austauschbar. Die rücksichtsloseAusbeutung der Arbeiter zieht Massenverelendung und wachsende Klassengegensätzenach sich (vgl. ebd., S. 34).24

Die RettungshausbewegungHier beginnt die Verbreitung von Einrichtungen für die Unterstützung vonverwahrlosten Kindern, es sind die Anfänge der Verhaltensauffälligenpädagogik(vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Möckel 2007, S. 14). Es gibt zwar auchschon Industrieschulen gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die Arbeit und Schuleeng miteinander verbinden und als Mittel gegen Armut gesehen werden, dieArbeit stellt jedoch auch ein Disziplinierungsmittel für Kinder dar, die alsschwer erziehbar gelten (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 37; Möckel 2007, S. 86). Pestalozzi dagegen sieht, wie dieIndustrialisierung die soziale Ordnung der Gemeinden auflöst, in welche Notlageviele Familien kommen und erkennt die Erziehungsnot und –unfähigkeitsowie die damit zusammenhängende Verwahrlosung und wachsende Kriminalität(vgl. ebd., S. 66; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 35). Er möchte diegesellschaftlichen Verhältnisse nicht sich selbst überlassen, sondern Erziehungund Bildung der Schichten unterstützen, die damit alleine überfordert sind (vgl.Möckel 2007, S. 66). Dazu gründet er das erste Haus der Rettungshausbewegung,indem er ein Heim nach dem Familienprinzip ausrichtet und dort verwahrlosteKinder aufnimmt (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 36). Allerdings kann er sich nicht von dem ständischenDenken lösen, er will die Armen für die Armut erziehen. Positiv ist jedoch,dass er die Bedeutung von qualifiziertem Personal erkennt (vgl. Möckel 2007,S. 67f.). Seine Leitidee, die Verbindung von gemeinsamem Leben, Beruf undBildung, geht in die Rettungshausbewegung mit ein (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 36; Möckel 2007, S. 68) und beeinflusst die zukünftigeVolksschule in methodischen und inhaltlichen Aspekten (vgl. Inckemann 1997,S. 174). Andere bekannte Begründer von Rettungshäusern sind Zeller, Falk,Wichern und Recke, die mit ihren Institutionen zu einer wirtschaftlichen undmoralischen Existenz der Kinder beitragen wollen. Das Rauhe Haus von Wichernist gesondert zu nennen, da es hier Kleingruppen gibt, zu denen nachdem Familienprinzip auch Gruppeneltern gehören. Er will nicht nur Armenlehrerausbilden, was bei Pestalozzi kritisiert wird, sondern geschickte Erzieherund Helfer, für die er sogar ein eigenes Institut einrichtet (vgl. Hillenbrand2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 36; Möckel 2007, S. 71ff.).25

Die Erziehung in der Gemeinschaft steht im Gegensatz zu den strengen Gesetzenund Gefängnisstrafen, mit denen der Staat der wachsenden Kriminalitätbeizukommen versucht. Auch in den Häusern herrschen strenge Regeln undKontrollen, welche aber zu dieser Zeit Merkmale des Zusammenlebens vonErwachsenen und Kinder sind (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 35;Möckel 2007, S. 73).Die Institution Kirche bzw. religiöse Erziehung spielt in den Heimvorläuferneine große Rolle, denn primär geht es darum, die Seelen der Kinder und Jugendlichenzu retten, damit sie dem Christentum erhalten bleiben (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 36). Wichern ist Begründer der Inneren Mission,ein Zusammenschluss von christlichen Vereinen, die die Rettungshäuser undihre gesellschaftliche Stellung stärkt (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46). Der Neupietismusbringt der Bewegung großen Ernst entgegen, isoliert sie aber auchvon den aktuellen pädagogischen Bewegungen, in denen weiterhin Utilitarismusvorherrscht, zusammen mit Intellektualisierung und Mechanisierung (vgl.Möckel 2007, S. 69; Purr 2008, S. 192; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S.35). Im Vordergrund steht weiterhin der utilitaristische Gedanke (vgl. Inckemann1997, S. 158; Purr 2008, S. 191), was auch daran zu erkennen ist, dassdie Rettungshäuser im Gegensatz zu den Blinden- und Gehörloseninstitutionenkleine Wirtschaftsunternehmen darstellen (vgl. Möckel 2007, S. 77).Als sozialpädagogische Maßnahmen reichen die Institutionen nicht aus, um dieproblematischen Folgen der Industrialisierung zu beheben (vgl. ebd., S. 77).Sie sind eine Antwort auf fehlgeschlagene Erziehung und versuchen so, auf dieArmut der Städte und Isolation einzelner Familien zu reagieren. Was die Bewegungnicht wahrnimmt, ist, dass die sozialen Probleme, gegen die sie anzukämpfenversucht, Symptome der Zeit sind. Ihre wirklichen Ursachen werdennoch nicht erkannt (vgl. ebd., S. 76; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S.36f.). Die Bedeutung der Rettungshausbewegung liegt darin, dass der Zusammenhangzwischen der Armut und der Erziehungsunfähigkeit aufgrund ökonomischerund sozialer Lebensverhältnisse hergestellt wird. Die Kinder werdennicht mehr als allein verantwortlich für ihre Situation angesehen, wobei sichder entstandene sozialrehabilitative Gedanke mehr auf das Individuum als aufumfassende gesamt-gesellschaftliche Veränderungen bezieht (vgl. ebd., S. 36f.;Möckel 2007, S. 73). Diejenigen, die bisher zum Schutz der Gesellschaft ausgegrenztwurden, werden nun zu ihrem eigenen Vorteil isoliert. Der Gedanke26

der separierenden Rettungsinsel ist pädagogisch legitimiert und bleibt bis ins20. Jahrhundert erhalten (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 37).ModerneAuch Kinder mit körperlichen Behinderungen werden mittlerweile im Schulsystemintegriert, wie auch Menschen mit anderen Behinderungen, in separatenInstitutionen. Anfangs des 19. Jahrhunderts entstehen orthopädische Institutefür körperlich behinderte Menschen, die den Zweck der medizinischen Behandlunghaben. Unterricht findet nur statt, wenn die Behandlung länger andauert.Falls Kinder mit körperlichen Behinderungen dem Elementarschulunterrichtnachkommen können, besuchen sie die Volksschule. Nach der Absolvierungder Schulpflichtzeit werden sie häufig in Industrieschulen aufgenommen,wo sie Schulgeld zahlen müssen und sich für drei Jahre verpflichten. Hiergibt es keine spezielle ärztliche Versorgung, die Institutionen sind eine Mischungaus ökonomischem Unternehmen und humaner Einrichtung, in derSchüler zur Berufsfähigkeit erzogen werden. Sie ist auch Mittel gegen Arbeitslosigkeit(vgl. Möckel 2007, S. 80ff.).Der Unterschied zu den bisherigen heilpädagogischen Einrichtungen liegt inder Funktion. In der Institution für ‚krüppelhafte’ Kinder folgen auf ein Lernjahrzwei Arbeitsjahre, da sich die Schulen aufgrund ihres privaten Daseinsselbst um den Unterhalt der Lehrer kümmern. Erst mit der Verstaatlichung gegenMitte des 19. Jahrhunderts werden sie von dieser Erfordernis entlastet. Einweiterer Unterschied liegt in den Voraussetzungen der Schüler: Während Kindermit körperlichen Behinderungen die Volksschule besuchen können, nehmenBlinden- und Gehörloseninstitute Kinder auf, die nicht in Industrie- oderVolksschulen unterrichtet werden (vgl. ebd., S. 85).Wilhelm von Humbold (1767-1835) distanziert sich von dem in der Aufklärungentstandenen schulischen System, denn für ihn ist allgemeine Menschenbildungwichtiger als eine spezielle Berufsausbildung (vgl. Inckemann 1997, S.174). Der Mensch soll nicht mehr um der Verbesserung des Staates und derGesellschaft Willen optimal integriert werden, sondern sich in seiner Gesamtpersönlichkeitindividuell und selbständig entwickeln (vgl. Groppe 2006, S.47). Zusammen mit Johann Wilhelm Süvern (1775-1829) und Georg HeinrichNicolovius (1767-1839) entwickelt er das Konzept eines öffentlichen, gestuftenSchulsystems, in dem sie dem Staat die Verantwortung für dasselbe übertragen.27

In den Reformjahren bis 1819 versuchen sie erfolglos, ihre Forderungen durchzusetzen(vgl. Inckemann 1997, S. 174f.). Es wird eine ähnliche Schulformentworfen, die in Stufen spezifische Ziele vermittelten. Die Stufen und ihreAbschlüsse sind auf die Klassen der Gesellschaft abgestimmt, aufbauend aufden Elementarunterricht gibt es die Bürgerschule als unterste zwei Klassen, mitdem Abschluss zur Handwerkslehre, dann folgen zwei Klassen der Künstlerschule,dessen Abschluss den Zugang zu künstlerisch-produktiven Handwerkenermöglichen soll, und schließlich bilden die oberen beiden Klassen die gelehrteSchule, die nach erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife verleiht.Gymnasien verbinden in Städten häufig alle Stufen in einer Schulform.Hier ist eine Unterscheidung von höheren und niederen Schulen kaum möglich,lediglich die Armenschulen sind klar der niederen Bildung zuzuordnen undkönnen somit ausgesondert betrachtet werden (vgl. Groppe 2006, S. 57ff.).Die Anzahl der Industrieschulen verringert sich erheblich, als die deutschenStaaten die elementare Ausbildung aller Kinder als politisches Ziel nennen. Inden Schuldebatten der Nationalversammlung 1848/49 hat die Industrieschulekeine Bedeutung mehr (vgl. Möckel 2007, S. 88). Das Scheitern der Revolutionhat zufolge, dass eine freie Berufswahl, Schulgeldfreiheit für Mittellose unddie Abschaffung der geistlich besetzten Schulaufsicht gestrichen wird. Es wirdversucht, die höhere und niedere Bildung weiter voneinander abzugrenzen, dasNiveau der Volksschule und deren Lehrerausbildung wird gesenkt und der Kirchewieder mehr Bedeutung zugesprochen, um die Erziehung in der Volksschuleauf christlichen Gehorsam herabzusetzen. Schule soll nicht mehr dieallgemeine Bildung beinhalten, sondern auf das praktische Leben vorbereiten,das sich in Kirche, Familie, Beruf, Gemeinde und Staat abspielt. Inhalte wieReligion und Gesang verdrängen Lesen, Schreiben und Rechnen, die nur nochreduziert gelehrt werden. Hauptanliegen ist, die Schüler gehörig zu machenund ihre Achtung vor den Obrigkeiten zu schulen. Auch die Lehrerausbildungwird inhaltlich erheblich begrenzt, z.B. sollen Grundsätze des Unterrichtens derBibel entnommen werden (vgl. Inckemann 1997, S. 181ff.).Im Bereich der Heilpädagogik gibt es 1859 einen preußischen Erlass zur Bildungund Erziehung geistig behinderter Kinder. Der Fortschritt liegt darin, dassder Staat die Bildungsfähigkeit von geistig beeinträchtigten Kindern anerkenntund somit nun die Erziehung und nicht mehr nur die Pflege bekräftigt. Die Personen,die die Kinder zu brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft bilden sol-28

len, will Preußen jedoch nicht ausbilden. Erst gegen Ende des 19. Jahrhundertsgibt es Weiterbildungen für Taubstummen- und Blindenlehrer (vgl. Möckel2007, S. 109f.).1871 wird das Deutsche Reich gegründet, in dem die Privatwirtschaft einSchulwesen fordert, das die Schüler mit dem für die veränderte Berufsweltnötigen Wissen versorgt. Ebenfalls gegen Ende des 19. Jahrhunderts findet dieAblösung der Schule von der Kirche statt, hierzu verordnet Preußen in einemGesetzt die staatliche Aufsicht der Schulen. Sie werden inhaltlich und organisatorischverändert, um sie den wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen.Um 1880 gilt die achtjährige Unterrichtspflicht fast überall und die Analphabetenquoteist bis zu dem Zeitpunkt erheblich gesunken.Trotz der vielen Verbesserungen bleibt die Trennung von höherer und niedererBildung erhalten (vgl. Inckemann 1997, S. 184ff.). Die Errichtung von Institutionenfür ‚Blödsinnige’ bleibt weiterhin in privaten Händen (vgl. Möckel2007, S. 109), zur Entlastung des Volksschulwesens wird die Hilfsschule gegründet(vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 37) und das mittlere und höhereSchulwesen differenzieren sich weiter aus. Während das Schulgeld der Volksschule1888 endgültig abgeschafft wird, steigen die Kosten für diejenigenSchulen, die Studienberechtigungen erteilten (vgl. Inckemann 1997, S. 185f.).Mit der Einführung der Hilfsschule um 1880, die als Vorläuferin der heutigenFörderschulen gesehen werden kann, wird einerseits die schulische Förderung,andererseits auch soziale Diskriminierung begünstigt. Sie nimmt die Schülerauf, die von anderen Schulformen kommen und dort nicht mehr unterrichtetwerden (vgl. Möckel 2007, S. 135). Ihre Funktion besteht darin, genetisch wenigerwertvolle Kinder zu erfassen und auszusortieren (vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Da die Kinder aufgrund der Notwendigkeit einer medizinischenDiagnostik als intellektuell geringer begabt gelten, stellen die Hilfsschulenfür viele ihrer Schüler eine Demütigung dar. Es beginnt eine vorsichtigeDiskussion um die Frage, welche Schule besser für die Hilfsschüler sei, diesich jedoch nicht durchsetzen kann (vgl. Möckel 2007, S. 137f.).Während der Reformpädagogik, die Ende des 19. Jahrhunderts anfängt undetwa bis zur Machtergreifung Hitlers andauert, wird der Rückbesinnung aufden Menschen sowie dem pädagogischen Intellektualismus mehr Bedeutunggeschenkt. Maria Montessori gilt als bekannte Reformpädagogin, die sich vorrangigfür vernachlässigte Kinder engagiert (vgl. Purr 2008, S. 193). In29

Deutschland vertritt Berthold Otto die Ideale der Reformpädagogik, die späterauch den Wandel der Schulen in der Weimarer Republik beeinflussen sollte(vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 33).Bis ca. 1920 wird die Trennung von höherer und niederer Bildung seitens derSozialdemokratie und der Einheitsschulbewegung kritisiert, allerdings ohneentscheidende Veränderungen zu erreichen (vgl. Inckemann 1997, S. 187). DieWeimarer Verfassung führt 1919 zu Veränderungen im Bildungswesen. DasSchulsystem soll nun demokratischen Grundsätzen entsprechen; ein Aspekt istz. B. die Sicherstellung der freien Wahl der Bildungsinstitution oder die Schulgeldfreiheitfür entsprechende Institutionen. Auch die Schulpflicht wird biszum 18. Lebensjahr festgelegt. Kinder müssen mindestens acht Jahre dieVolksschule besuchen und danach eine berufliche Fortbildungsschule (vgl.ebd., S. 191ff.). Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien bleiben getrennteInstitutionen und somit ist das Schulsystem in der Hinsicht noch dem ständischenDenken verhaftet (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 33). Auf derReichsschulkonferenz 1920 wird unter anderem über die Hilfsschulen debattiert.Die Politik ist sich einig darüber, dass die Hilfsschüler sich in Lebensweisenund Persönlichkeit von ‚normalen’ Schülern unterscheiden und besonderepädagogische Unterstützung benötigen. Die Ausbildung der Lehrer wird getrennt(vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Dieser Zeitpunkt ist auch alsBeginn der Grundschule als eigenständige Schulform anzusehen. Im Reichsgrundschulgesetzwird festgehalten, dass die unteren vier Jahrgänge die Aufgabehaben, auf alle weiterführenden Schulen vorzubereiten (vgl. Inckemann1997, S. 196).Wegen der immer noch einflussreichen Autoritäten aus der Kaiserzeit und derdeutschen wie auch weltweiten Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre kannsich die Republik nie richtig etablieren, worunter auch die Reform des Bildungswesensleidet. 1930 kommt es zur Auflösung des Parlaments. Bei denfolgenden Wahlen wird deutlich, dass extreme Parteien an Beliebtheit gewinnen,was sich auch bei Neuwahlen 1932 bestätigt, denn die NSDAP wirdstärkste Partei und so kann Hitler Anfang 1933 die Macht ergreifen (vgl. ebd.,S. 191).Nationalsozialismus30

Das Argument des volkswirtschaftlichen Nutzens einer Ausbildung von Kindernmit Behinderung wird im Nationalsozialismus umgekehrt. Charles DarwinsTheorie vom Überleben des Stärkeren wird auf gesellschaftliche Lebensgebieteangewendet. Der Sozialdarwinismus hat zur Folge, dass Menschen, dienicht der Norm entsprechen, zwangssterilisiert oder getötet werden (vgl. Möckel2007, S. 124ff.; Hillenbrand 2006, S. 47). Das gesellschaftliche Denkenund Handeln befindet sich auf dem Höhepunkt der Separation (vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Viele sozialpädagogische Einrichtungen werden fürdie Mitarbeit bei Tötungen oder Sterilisationen missbraucht. Die Erziehungsklassen,die Ende der 1920er als Klassen für schwererziehbare Kinder innerhalbder Volksschule entstanden sind, werden zu Beginn des Nationalsozialismussofort aufgelöst. In der Hilfsschule werden Schülerinnen und Schüler mitverschiedensten Störungen gesammelt. Zusammen mit straffälligen oder psychischkranken Kindern und Jugendlichen sind sie „Gemeinschaftsschädlinge“(Hillenbrand 2006, S. 48) und werden in eigenen Konzentrationslagern untergebracht,ebenfalls zwangssterilisiert oder in Tötungsanstalten ermordet (vgl.ebd., S. 47ff.; Möckel 2007, S. 163).PostmoderneNach dem Zweiten Weltkrieg beeinflussen die Besatzungsmächte das Bildungssystem,dabei wird hauptsächlich versucht, an die Situation vor 1933anzuknüpfen (vgl. Purr 2008, S. 194; Hillenbrand 2006, S. 48; Möckel 2007, S.108). Die Unterscheidung von höherer und niederer Bildung wird beibehaltenund weiterhin mit begabungstheoretischen und ökonomischen Argumentenbegründet (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 39). In Großstädten werden fürkriegsgeschädigte Kinder mit emotionalen Problemen spezielle Klassen eingerichtet.Ursprünglich als provisorische Einrichtungen gedacht, nehmen sie baldauch Kinder auf, die aufgrund ihres Verhaltens eine Belastung für die Lehrerinnenund Lehrer der Volksschule darstellen. Hillenbrand sieht hier die Entstehungder Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung (vgl. Hillenbrand2006, S. 49). Außerdem lässt sich eine Psychologisierung von abweichendemVerhalten erkennen, die dem Phänomen der Verhaltensauffälligkeitmit therapeutischen Mitteln begegnet (vgl. Vernooij 1994, S. 44). Daneben gibtes die Erziehungsklassen, die 1949 wieder gegründet werden. Sie erfahren jedochkaum Weiterentwicklung. Trotz der lokalen Integration in die Volksschu-31

len nehmen die Schülerinnen und Schüler der Beobachtungsklassen, wie dieErziehungsklassen ebenfalls genannt werden, eine Außenseiterrolle ein (vgl.Hillenbrand 2006, S. 49f.). Auch die separaten Sonderschulen ziehen Kritik aufsich, die sich bis heute gehalten hat (vgl. ebd., S. 49f.; Möckel 2007, S. 161).Trotzdem sieht die Kultusministerkonferenz 1972 die Fortsetzung des Ausbausder Schule für Verhaltensgestörte vor, der jedoch aufgrund der Entwicklungder <strong>Gesamtschule</strong>n und der massiven Kritik an den Sonderschulen ins Stockengerät (vgl. Hillenbrand 2006, S. 50).Die Zeit von 1960 bis 1980 wird als Ära der Bildungsreform gesehen (vgl. Inckemann1997, S. 192; van Ackeren/ Klemm 2009, S. 40). Bisher trugen sonderpädagogischeSchulen immer noch den Titel der Hilfsschule (vgl. Ellger-Rüttgardt 2006, S. 271). Gegen Ende der 1960er gibt es Vorschläge, die separierteSekundarstufe in einer integrierten <strong>Gesamtschule</strong> zusammenzuführen, diejedoch ergänzend entsteht und die verschiedenen Formen der Sekundarstufekeinesfalls ersetzt (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 41). Mit dem Gutachtendes Deutschen Bildungsrats 1973 entsteht die Integrations- (vgl. Hillenbrand2006, S. 50) und Normalisationsbewegung gegen die sich die Sonderpädagogikrechtfertigen muss. Ihr wird vorgeworfen, sich ausschließlich auf die negativeZuschreibung behinderter Kinder zu berufen (vgl. Möckel 2007, S. 209). DerBildungsrat spricht in seinem Gutachten das Ideal aus, behinderte Kinder inkooperativen Schulzentren zu integrieren, was von der weiteren Entwicklungder Sonderschulen abweicht (vgl. Hillenbrand 1996, S. 51).Innerhalb der Reihe sonderpädagogischer Gutachten stellte es eine besonders progressiveSchrift dar: Die Relativität von Verhaltensstörungen, die Ablehnung einer besonderenSchule für Verhaltensgestörte als Standardform der Beschulung und die notwendigenMaßnahmen als Aufgabe allgemeiner Pädagogik mit Sozialpädagogik signalisierenzukunftsweisende, z.T. bis heute nicht verwirklichte Initiativen. Das vorgeschlageneKonzept eines gestuften Fördersystems berücksichtigt aber auch die praktischeNotwendigkeit separierender Fördersysteme und deckt sich durchaus mit Erfahrungender Schulpraxis. (ebd.)Es finden über Jahrzehnte hinweg Versuche statt, dem Phänomen der Verhaltensstörungeffektiv zu begegnen. Neben der Einrichtung von öffentlichenSonderschulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Stein/ Stein 2006,S. 58; Vernooij 1994, S. 44ff.) besteht auch die Möglichkeit, ambulante Einzelhilfein Anspruch zu nehmen. Die weitestgehenden Misserfolge haben zurFolge, dass eine Medizinisierung während der 1980er entsteht, bei der versuchtwird, Verhaltensauffälligkeiten mit Medikamenten zu kontrollieren (vgl. Vernooij1994, S. 44ff.). Diese medizinische Sichtweise auf die Handhabung von32

Verhaltensstörungen bedingt das Fortbestehen der zweigliedrigen Teilung inSonderschulen und Normalschulen (vgl. Speck 1993, S. 199).2.4.3 Wie lässt sich schulische Erziehungshilfe heute in unser Schulsystemeinordnen?Die fortwährende Differenzierung des deutschen Schulsystems hat zur Folge,dass es immer noch sehr selektierend angelegt ist. Schon vor Beginn derGrundschule können Kinder aussortiert werden, wenn sie als ungeeignet für dieallgemeine Schule diagnostiziert und an einer Förderschule eingeschult werden(vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 49). Die Schullaufbahn der meisten Kinderbeginnt mit der Grundschule, die in Berlin und Brandenburg sechs Jahre dauert,in den anderen Bundesländern vier. Der Auftrag ist in jedem Bundeslandder gleiche: die Vermittlung eines Basiswissens in den wesentlichen Kulturtechnikensowie die Vorbereitung auf die weiterführende Schule. Auf dieGrundschule folgen die Sekundarstufen I und II, die je nach Bundesland in biszu fünf verschiedenen Formen vorkommen können (vgl. ebd., S. 49f.), davonausgenommen ist die Förderschule. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Hauptschule,Realschule, <strong>Gesamtschule</strong>, das Gymnasium, eine einzige Volksschulesowie die Förderschule für unterschiedliche Förderschwerpunkte (vgl. Ministeriumfür Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010a,Internetquelle). In anderen Bundesländern gibt es teilweise mehr oder wenigerSchulformen. Diese Schulen zusammen mit der Grundschule gelten als allgemeinbildendes Schulwesen und werden, wieder in unterschiedlichen Formen,durch Schulen des zweiten Bildungswegs ergänzt (vgl. van Ackeren/ Klemm2009, S. 51).In dem bevölkerungsreichsten Bundesland NRW gibt es im Schuljahr 2009/10649 öffentliche sowie 78 private Förderschulen, die meisten unterrichten nachden Richtlinien der Grund- und Hauptschule, 14% davon sind Förderschulenfür emotionale und soziale Entwicklung. Knapp 4% aller Schülerinnen undSchüler werden auf einer Förderschule beschult, ca. 0,4% aller Schüler bzw.ca. 10% der Förderschüler gehen auf eine Förderschule für emotionale undsoziale Entwicklung. Dazu kommen die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten,die in anderen Schulformen unterrichtet werden. Speck(vgl. 1993, S. 206) hält den Anteil der verhaltensauffälligen Schülerinnen undSchüler an der Gesamtschülerzahl für nicht präzisierbar. Im Vergleich zu den33