Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

chen Selbst-Seins, seines Selbst-Sein-Könnens und seines Selbst-Sein Wollens sind die<br />

eine Seite menschlicher Selbst- und Welterfahrung und -gestaltung. Zum Menschsein<br />

gehören aber – ganz in der Spur von Ricoeurs Denken - auch Erfahrungen<br />

der Begrenztheit: Menschen sind bedürftig, störanfällig, sterblich und unterliegen<br />

unterschiedlichen Lebensphasen. Die Erfahrung zeigt: Beides - die Stärken und die<br />

Schwächen - macht menschliches Leben aus. Vor diesem Hintergrund führt eine<br />

Selbstbestimmung ohne die Wahrnehmung der Endlichkeit des Daseins in einen<br />

Größenwahn, der nur auf das eigene Ich fixiert ist. Wird andererseits die Erfahrung<br />

der Begrenztheit zum alleinigen Bezugspunkt menschlicher Lebensdeutung, hat dies<br />

meist ein starkes Maß an Depressivität zur Folge.<br />

Der Hinweis auf die Ambivalenz menschlicher Existenz darf als eine erste Annäherung<br />

an die Frage gelten, wie denn <strong>Autonomie</strong> im Kontext eingeschränkter Denk-, Fühlund<br />

Handlungskompetenz wie z.B. bei chronischer Krankheit oder Behinderung einzuordnen<br />

ist. Der Heilpädagoge Martin Hahn hat darauf hingewiesen, dass Behinderung<br />

eine zusätzliche Form des Abhängigseins darstellt. Sie ist je nach kultureller Umgebung<br />

mehr oder weniger stark ausgeprägt. Zusätzlich zu seiner körperlichen, sein<br />

Handeln und seine Teilhabe einschränkenden Grundbeeinträchtigung machen nämlich<br />

die umgebende Kultur und die Selbst- und Fremddefinition den Menschen erst zu<br />

einem Behinderten. Gemäß dem Verständnis der Weltgesundheitsorganisation kann<br />

von Behinderung dann gesprochen werden, wenn es zwischen der Person, der Umwelt<br />

und den Gesundheitspotentialen zu negativen Auswirkungen kommt und wenn<br />

Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person mit den an sie gerichteten Erwartungen<br />

und den Umweltbedingungen nur unzureichend zusammenpassen. Die Möglichkeiten<br />

von Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen werden also in<br />

der Interaktion von Menschen mit Beeinträchtigungen und ihrer Umwelt definiert.<br />

Das Spektrum der Verhältnisbestimmung von Menschen mit und ohne Behinderung<br />

reicht von der Selektion der Menschen mit Behinderungen, um sie zu bestrafen oder<br />

zu „erziehen“, über eine mehr oder weniger freiwillige Anpassung „der“ Behinderten<br />

an „die“ Normalität bis hin zur jüngsten Ausrichtung, behinderten Menschen gestützt<br />

durch gesetzlichen Vorgaben (SGB IX und die UN-Konvention der Rechte Behinderter)<br />

das Recht auf selbstbestimmte Teilhabe zu garantieren. Inklusion lautet das Programm,<br />

an dem sich die Umwelt an Menschen mit Behinderung ausrichten soll, die<br />

schon qua Gattung als Menschen zum Gemeinwesen dazugehören und denen – mit<br />

passender Unterstützung von Menschen, Institutionen, Gesellschaft und Staat – Möglichkeiten<br />

<strong>für</strong> das Dabeibleiben-Können gegeben werden sollen.<br />

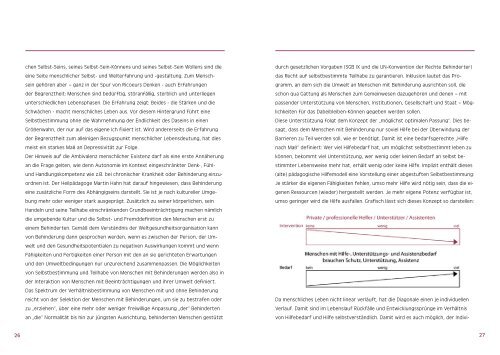

Diese Unterstützung folgt dem Konzept der „möglichst optimalen Passung“. Dies besagt,<br />

dass dem Menschen mit Behinderung nur soviel Hilfe bei der Überwindung der<br />

Barrieren zu Teil werden soll, wie er benötigt. Damit ist eine bedarfsgerechte „Hilfe<br />

nach Maß“ definiert: Wer viel Hilfebedarf hat, um möglichst selbstbestimmt leben zu<br />

können, bekommt viel Unterstützung, wer wenig oder keinen Bedarf an selbst bestimmter<br />

Lebensweise mehr hat, erhält wenig oder keine Hilfe. Implizit enthält dieses<br />

(alte) pädagogische Hilfemodell eine Vorstellung einer abgestuften Selbstbestimmung:<br />

Je stärker die eigenen Fähigkeiten fehlen, umso mehr Hilfe wird nötig sein, dass die eigenen<br />

Ressourcen (wieder) hergestellt werden. Je mehr eigene Potenz verfügbar ist,<br />

umso geringer wird die Hilfe ausfallen. Grafisch lässt sich dieses Konzept so darstellen:<br />

Da menschliches Leben nicht linear verläuft, hat die Diagonale einen je individuellen<br />

Verlauf. Damit sind im Lebenslauf Rückfälle und Entwicklungssprünge im Verhältnis<br />

von Hilfebedarf und Hilfe selbstverständlich. Damit wird es auch möglich, der Indivi-<br />

26 27