Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

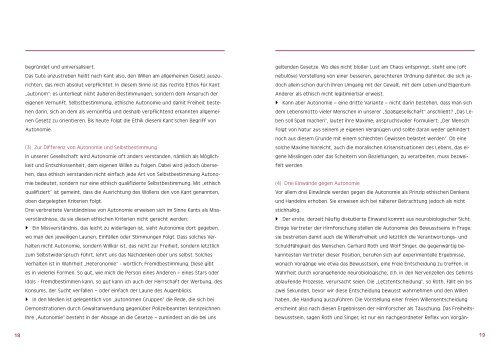

egründet und universalisiert.<br />

Das Gute anzustreben heißt nach Kant also, den Willen am allgemeinen Gesetz auszurichten,<br />

das mich absolut verpflichtet. In diesem Sinne ist das rechte Ethos <strong>für</strong> Kant<br />

„autonom“: es unterliegt nicht äußeren Bestimmungen, sondern dem Anspruch der<br />

eigenen Vernunft. Selbstbestimmung, ethische <strong>Autonomie</strong> und damit Freiheit bestehen<br />

darin, sich an dem als vernünftig und deshalb verpflichtend erkannten allgemeinen<br />

Gesetz zu orientieren. Bis heute folgt die Ethik diesem Kant’schen Begriff von<br />

<strong>Autonomie</strong>.<br />

(3) Zur Differenz von <strong>Autonomie</strong> und Selbstbestimmung<br />

In unserer Gesellschaft wird <strong>Autonomie</strong> oft anders verstanden, nämlich als Möglichkeit<br />

und Entschlossenheit, dem eigenen Willen zu folgen. Dabei wird jedoch übersehen,<br />

dass ethisch verstanden nicht einfach jede Art von Selbstbestimmung <strong>Autonomie</strong><br />

bedeutet, sondern nur eine ethisch qualifizierte Selbstbestimmung. Mit „ethisch<br />

qualifiziert“ ist gemeint, dass die Ausrichtung des Wollens den von Kant genannten,<br />

oben dargelegten Kriterien folgt.<br />

Drei verbreitete Verständnisse von <strong>Autonomie</strong> erweisen sich im Sinne Kants als Missverständnisse,<br />

da sie diesen ethischen Kriterien nicht gerecht werden:<br />

Ein Missverständnis, das leicht zu widerlegen ist, sieht <strong>Autonomie</strong> dort gegeben,<br />

wo man den jeweiligen Launen, Einfällen oder Stimmungen folgt. Dass solches Verhalten<br />

nicht <strong>Autonomie</strong>, sondern Willkür ist, das nicht zur Freiheit, sondern letztlich<br />

zum Selbstwiderspruch führt, lehrt uns das Nachdenken über uns selbst. Solches<br />

Verhalten ist in Wahrheit „Heteronomie“ - wörtlich: Fremdbestimmung. Diese gibt<br />

es in vielerlei Formen. So gut, wie mich die Person eines Anderen – eines Stars oder<br />

Idols - fremdbestimmen kann, so gut kann ich auch der Herrschaft der Werbung, des<br />

Konsums, der Sucht verfallen – oder einfach der Laune des Augenblicks.<br />

In den Medien ist gelegentlich von „autonomen Gruppen“ die Rede, die sich bei<br />

Demonstrationen durch Gewaltanwendung gegenüber Polizeibeamten kennzeichnen.<br />

Ihre „<strong>Autonomie</strong>“ besteht in der Absage an die Gesetze – zumindest an die bei uns<br />

geltenden Gesetze. Wo dies nicht bloßer Lust am Chaos entspringt, steht eine (oft<br />

nebulöse) Vorstellung von einer besseren, gerechteren Ordnung dahinter, die sich jedoch<br />

allein schon durch ihren Umgang mit der Gewalt, mit dem Leben und Eigentum<br />

Anderer als ethisch nicht legitimierbar erweist.<br />

Kann aber <strong>Autonomie</strong> – eine dritte Variante – nicht darin bestehen, dass man sich<br />

dem Lebensmotto vieler Menschen in unserer „Spaßgesellschaft“ anschließt? „Das Leben<br />

soll Spaß machen“, lautet ihre Maxime; anspruchsvoller formuliert: „Der Mensch<br />

folgt von Natur aus seinem je eigenen Vergnügen und sollte daran weder gehindert<br />

noch aus diesem Grunde mit einem schlechten Gewissen belastet werden“. Ob eine<br />

solche Maxime hinreicht, auch die moralischen Krisensituationen des Lebens, das eigene<br />

Misslingen oder das Scheitern von Beziehungen, zu verarbeiten, muss bezweifelt<br />

werden.<br />

(4) Drei Einwände gegen <strong>Autonomie</strong><br />

Vor allem drei Einwände werden gegen die <strong>Autonomie</strong> als Prinzip ethischen Denkens<br />

und Handelns erhoben. Sie erweisen sich bei näherer Betrachtung jedoch als nicht<br />

stichhaltig.<br />

Der erste, derzeit häufig diskutierte Einwand kommt aus neurobiologischer Sicht.<br />

Einige Vertreter der Hirnforschung stellen die <strong>Autonomie</strong> des Bewusstseins in Frage;<br />

sie bestreiten damit auch die Willensfreiheit und letztlich die Verantwortungs- und<br />

Schuldfähigkeit des Menschen. Gerhard Roth und Wolf Singer, die gegenwärtig bekanntesten<br />

Vertreter dieser Position, berufen sich auf experimentelle Ergebnisse,<br />

wonach Vorgänge wie etwa das Bewusstsein, eine freie Entscheidung zu treffen, in<br />

Wahrheit durch vorangehende neurobiologische, d.h. in den Nervenzellen des Gehirns<br />

ablaufende Prozesse, verursacht seien. Die „Letztentscheidung“, so Roth, fällt ein bis<br />

zwei Sekunden, bevor wir diese Entscheidung bewusst wahrnehmen und den Willen<br />

haben, die Handlung auszuführen. Die Vorstellung einer freien Willensentscheidung<br />

erscheint also nach diesen Ergebnissen der Hirnforscher als Täuschung. Das Freiheitsbewusstsein,<br />

sagen Roth und Singer, ist nur ein nachgeordneter Reflex von Vorgän-<br />

18 19