Autonomie stärken - Eine Orientierung für Mitarbeiter-/innen (2013)

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

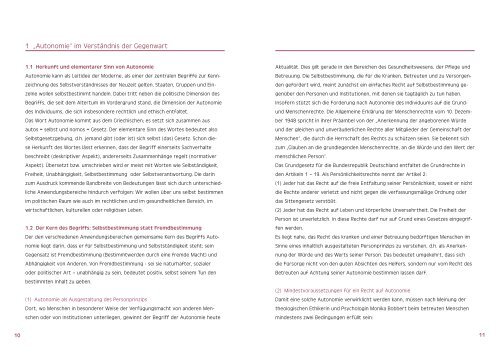

1 „<strong>Autonomie</strong>“ im Verständnis der Gegenwart<br />

1.1 Herkunft und elementarer Sinn von <strong>Autonomie</strong><br />

<strong>Autonomie</strong> kann als Leitidee der Moderne, als einer der zentralen Begriffe zur Kennzeichnung<br />

des Selbstverständnisses der Neuzeit gelten. Staaten, Gruppen und Einzelne<br />

wollen selbstbestimmt handeln. Dabei tritt neben die politische Dimension des<br />

Begriffs, die seit dem Altertum im Vordergrund stand, die Dimension der <strong>Autonomie</strong><br />

des Individuums, die sich insbesondere rechtlich und ethisch entfaltet.<br />

Das Wort <strong>Autonomie</strong> kommt aus dem Griechischen; es setzt sich zusammen aus<br />

autos = selbst und nomos = Gesetz. Der elementare Sinn des Wortes bedeutet also<br />

Selbstgesetzgebung, d.h. jemand gibt (oder ist) sich selbst (das) Gesetz. Schon diese<br />

Herkunft des Wortes lässt erkennen, dass der Begriff einerseits Sachverhalte<br />

beschreibt (deskriptiver Aspekt), andererseits Zusammenhänge regelt (normativer<br />

Aspekt). Übersetzt bzw. umschrieben wird er meist mit Worten wie Selbständigkeit,<br />

Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung oder Selbstverantwortung. Die darin<br />

zum Ausdruck kommende Bandbreite von Bedeutungen lässt sich durch unterschiedliche<br />

Anwendungsbereiche hindurch verfolgen: Wir wollen über uns selbst bestimmen<br />

im politischen Raum wie auch im rechtlichen und im gesundheitlichen Bereich, im<br />

wirtschaftlichen, kulturellen oder religiösen Leben.<br />

1.2 Der Kern des Begriffs: Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung<br />

Der den verschiedenen Anwendungsbereichen gemeinsame Kern des Begriffs <strong>Autonomie</strong><br />

liegt darin, dass er <strong>für</strong> Selbstbestimmung und Selbstständigkeit steht; sein<br />

Gegensatz ist Fremdbestimmung (Bestimmtwerden durch eine fremde Macht) und<br />

Abhängigkeit von Anderen. Von Fremdbestimmung - sei sie naturhafter, sozialer<br />

oder politischer Art – unabhängig zu sein, bedeutet positiv, selbst seinem Tun den<br />

bestimmten Inhalt zu geben.<br />

(1) <strong>Autonomie</strong> als Ausgestaltung des Personprinzips<br />

Dort, wo Menschen in besonderer Weise der Verfügungsmacht von anderen Menschen<br />

oder von Institutionen unterliegen, gewinnt der Begriff der <strong>Autonomie</strong> heute<br />

Aktualität. Dies gilt gerade in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Pflege und<br />

Betreuung. Die Selbstbestimmung, die <strong>für</strong> die Kranken, Betreuten und zu Versorgenden<br />

gefordert wird, meint zunächst ein einfaches Recht auf Selbstbestimmung gegenüber<br />

den Personen und Institutionen, mit denen sie tagtäglich zu tun haben.<br />

Insofern stützt sich die Forderung nach <strong>Autonomie</strong> des Individuums auf die Grundund<br />

Menschenrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember<br />

1948 spricht in ihrer Präambel von der „Anerkennung der angeborenen Würde<br />

und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der<br />

Menschen“, die durch die Herrschaft des Rechts zu schützen seien. Sie bekennt sich<br />

zum „Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der<br />

menschlichen Person“.<br />

Das Grundgesetz <strong>für</strong> die Bundesrepublik Deutschland entfaltet die Grundrechte in<br />

den Artikeln 1 – 19. Als Persönlichkeitsrechte nennt der Artikel 2:<br />

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht<br />

die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder<br />

das Sittengesetz verstößt.<br />

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der<br />

Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen<br />

werden.<br />

Es liegt nahe, das Recht des kranken und einer Betreuung bedürftigen Menschen im<br />

Sinne eines inhaltlich ausgestalteten Personprinzips zu verstehen, d.h. als Anerkennung<br />

der Würde und des Werts seiner Person. Das bedeutet umgekehrt, dass sich<br />

die Fürsorge nicht von den guten Absichten des Helfers, sondern nur vom Recht des<br />

Betreuten auf Achtung seiner <strong>Autonomie</strong> bestimmen lassen darf.<br />

(2) Mindestvoraussetzungen <strong>für</strong> ein Recht auf <strong>Autonomie</strong><br />

Damit eine solche <strong>Autonomie</strong> verwirklicht werden kann, müssen nach Meinung der<br />

theologischen Ethikerin und Psychologin Monika Bobbert beim betreuten Menschen<br />

mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein:<br />

10 11