Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG

Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG

Gekoppelte Kälte- und Wärme - Huber Energietechnik AG

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

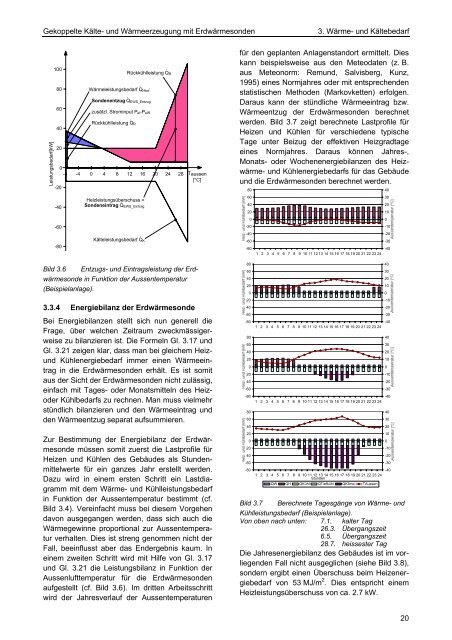

<strong>Gekoppelte</strong> <strong>Kälte</strong>- <strong>und</strong> <strong>Wärme</strong>erzeugung mit Erdwärmesonden 3. <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kälte</strong>bedarf<br />

Leistungsbedarf[kW]<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-60<br />

-80<br />

.<br />

Rückkühlleistung QR<br />

.<br />

<strong>Wärme</strong>leistungsbedarf QHtot:<br />

.<br />

Sondenentzug QEWS_Entzug<br />

zusätzl. Strominput Pel-PelR<br />

.<br />

Rückkühlleistung QR<br />

-8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28<br />

Heizleistungsüberschuss . =<br />

Sondeneintrag QEWS_Eintrag<br />

.<br />

<strong>Kälte</strong>leistungsbedarf QK<br />

Taussen<br />

[°C]<br />

Bild 3.6 Entzugs- <strong>und</strong> Eintragsleistung der Erdwärmesonde<br />

in Funktion der Aussentemperatur<br />

(Beispielanlage).<br />

3.3.4 Energiebilanz der Erdwärmesonde<br />

Bei Energiebilanzen stellt sich nun generell die<br />

Frage, über welchen Zeitraum zweckmässigerweise<br />

zu bilanzieren ist. Die Formeln Gl. 3.17 <strong>und</strong><br />

Gl. 3.21 zeigen klar, dass man bei gleichem Heiz<strong>und</strong><br />

Kühlenergiebedarf immer einen <strong>Wärme</strong>eintrag<br />

in die Erdwärmesonden erhält. Es ist somit<br />

aus der Sicht der Erdwärmesonden nicht zulässig,<br />

einfach mit Tages- oder Monatsmitteln des Heizoder<br />

Kühlbedarfs zu rechnen. Man muss vielmehr<br />

stündlich bilanzieren <strong>und</strong> den <strong>Wärme</strong>eintrag <strong>und</strong><br />

den <strong>Wärme</strong>entzug separat aufsummieren.<br />

Zur Bestimmung der Energiebilanz der Erdwärmesonde<br />

müssen somit zuerst die Lastprofile für<br />

Heizen <strong>und</strong> Kühlen des Gebäudes als St<strong>und</strong>enmittelwerte<br />

für ein ganzes Jahr erstellt werden.<br />

Dazu wird in einem ersten Schritt ein Lastdiagramm<br />

mit dem <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong> Kühlleistungsbedarf<br />

in Funktion der Aussentemperatur bestimmt (cf.<br />

Bild 3.4). Vereinfacht muss bei diesem Vorgehen<br />

davon ausgegangen werden, dass sich auch die<br />

<strong>Wärme</strong>gewinne proportional zur Aussentemperatur<br />

verhalten. Dies ist streng genommen nicht der<br />

Fall, beeinflusst aber das Endergebnis kaum. In<br />

einem zweiten Schritt wird mit Hilfe von Gl. 3.17<br />

<strong>und</strong> Gl. 3.21 die Leistungsbilanz in Funktion der<br />

Aussenlufttemperatur für die Erdwärmesonden<br />

aufgestellt (cf. Bild 3.6). Im dritten Arbeitsschritt<br />

wird der Jahresverlauf der Aussentemperaturen<br />

für den geplanten Anlagenstandort ermittelt. Dies<br />

kann beispielsweise aus den Meteodaten (z. B.<br />

aus Meteonorm: Rem<strong>und</strong>, Salvisberg, Kunz,<br />

1995) eines Normjahres oder mit entsprechenden<br />

statistischen Methoden (Markovketten) erfolgen.<br />

Daraus kann der stündliche <strong>Wärme</strong>eintrag bzw.<br />

<strong>Wärme</strong>entzug der Erdwärmesonden berechnet<br />

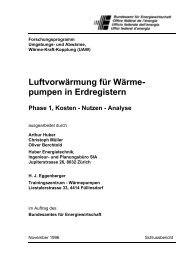

werden. Bild 3.7 zeigt berechnete Lastprofile für<br />

Heizen <strong>und</strong> Kühlen für verschiedene typische<br />

Tage unter Beizug der effektiven Heizgradtage<br />

eines Normjahres. Daraus können Jahres-,<br />

Monats- oder Wochenenergiebilanzen des Heizwärme-<br />

<strong>und</strong> Kühlenergiebedarfs für das Gebäude<br />

<strong>und</strong> die Erdwärmesonden berechnet werden.<br />

80<br />

40<br />

60<br />

30<br />

40<br />

20<br />

20<br />

10<br />

0<br />

0<br />

-20<br />

-10<br />

-40<br />

-20<br />

-60<br />

-30<br />

-80<br />

-40<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-60<br />

-80<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-60<br />

-80<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-60<br />

-80<br />

-40<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />

-40<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324<br />

St<strong>und</strong>en<br />

QW QH QKühl QTiefkühl QKlima TAussen<br />

Bild 3.7 Berechnete Tagesgänge von <strong>Wärme</strong>- <strong>und</strong><br />

Kühlleistungsbedarf (Beispielanlage).<br />

Von oben nach unten: 7.1. kalter Tag<br />

26.3. Übergangszeit<br />

6.5. Übergangszeit<br />

28.7. heissester Tag<br />

Die Jahresenergiebilanz des Gebäudes ist im vorliegenden<br />

Fall nicht ausgeglichen (siehe Bild 3.8),<br />

sondern ergibt einen Überschuss beim Heizenergiebedarf<br />

von 53 MJ/m 2 . Dies entspricht einem<br />

Heizleistungsüberschuss von ca. 2.7 kW.<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

-30<br />

-40<br />

20