Best-Practice-Studie - IHI Zittau

Best-Practice-Studie - IHI Zittau

Best-Practice-Studie - IHI Zittau

- TAGS

- zittau

- www.ihi-zittau.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

16<br />

Abbildung 6: Bereitstellungsmodell<br />

Investition, Innovation<br />

Bereitsteller<br />

Vorfinanzierung<br />

Finanzierungsinstitut<br />

Bereitstellungsvertrag<br />

SLA<br />

Leistungspaket<br />

Treuhandkonto<br />

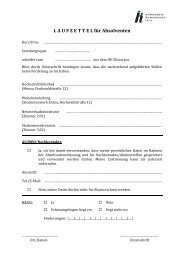

Abbildung 7: Betreibermodell<br />

Baukonzern<br />

Technologieanbieter<br />

Finanzierungsinstitut<br />

Konsortialvertrag<br />

Treuhandkonto<br />

Projektsteuerer<br />

3 FORMEN UND RAHMENBEDINGUNGEN VON ÖPP IN DEUTSCHLAND<br />

Derartige Leistungspakete beinhalten allerdings komplexe Risiken<br />

für den privaten Vertragspartner. Dieser muss sicher stellen, dass<br />

die bereit gestellte Anlage über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg<br />

dem jeweils neuesten Stand der Technik entspricht und selten benötigte<br />

Ersatzteile jederzeit verfügbar sind. Daraus ergibt sich die<br />

Notwendigkeit einer Kapitalrendite, die höher sein muss als in vergleichbaren<br />

konventionellen Industrieprojekten.<br />

Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt<br />

werden:<br />

• technologisch besonders anspruchsvolle Großprojekte mit überdurchschnittlich hohen Qualitätsstandards,<br />

• wartungs- und serviceintensive technologische Anwendungen mit vielen unterschiedlichen Einzelkomponenten,<br />

• grundsätzlich beherrschbare und betriebswirtschaftlich kalkulierbare Entwicklungsrisiken über die<br />

gesamte Vertragslaufzeit hinweg,<br />

• eindeutige vertragliche Definition „neuester Stand der Technik“,<br />

• Untergrenze für Projektvolumina ab ca. 15 bis 20 Mio. Euro,<br />

• Vertragslaufzeiten ab mindestens zehn Jahre,<br />

• deutlich höhere Kapitalrendite als bei stärker standardisierten Industrieprojekten vergleichbarer<br />

Größenordnung,<br />

• freie / übertragbare Investitionsmittel des privaten Partners (outputorientierte Budgetierung /<br />

Globalhaushalt oder kommunale / staatliche Eigengesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit),<br />

• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />

Als Anwendungsgebiete für die im ZVEI organisierten Unternehmen sind folgende Bereiche relevant:<br />

• Medizintechnische Großgeräte / komplette OP-Säle (siehe Beispiel in Kapitel 5.2.4),<br />

• komplexe informationstechnische Großprojekte (z. B. bei Bundeswehr, großen Bundes- oder Landesbehörden).<br />

3.1.2.2 Betreibermodelle<br />

In Betreiber- oder Betreiberfondsmodellen, häufig als Synonym für BOT- oder Investorenmodelle verwendet,<br />

ist der private Partner operativer Verantwortlicher für alle Phasen des Projektlebenszyklus und<br />

zugleich Investor. Die Refinanzierung erfolgt durch ein (eigenes) Finanzierungsinstitut. In Betreibermodellen<br />

übernimmt der private Partner mindestens den Bau („build“) und Betrieb („operate“) öffentlicher<br />

Infrastruktureinrichtungen. T wie „transfer“ steht dafür, dass nach Beendigung der Vertragslaufzeit<br />

das Gebäude oder die Anlage in das Eigentum der öffentlichen Hand übergeht. Zusätzlich können<br />

die Planung („design“), Erhaltung („maintain“), Betriebsoptimierung („train“) und die<br />

Projektgesellschaft<br />

Planung<br />

Bau<br />

Betrieb<br />

...<br />

Anwaltskanzlei<br />

Nutzungsgebühren<br />

SLA<br />

(Pönalen)<br />

Konzession<br />

Beteibervertrag<br />

Transfer<br />

Anschubinvestition,<br />

Machbarkeitsstudie<br />

Auftraggeber<br />

Machbarkeitsstudie<br />

(eigeninitiativ oder in<br />

öffentlichem Auftrag)<br />

Öffentlicher<br />

Partner<br />

Nutzer<br />

Betriebs-/Nutzungsgebühren (Konzession)<br />

Finanzierung („finance“) auf den Privaten übertragen werden.<br />

Komplexität und Laufzeit von Betreibermodellen sind tendenziell<br />

umso höher bzw. länger, je mehr unterschiedliche Aktivitäten in<br />

einem Projekt gebündelt werden (siehe Abbildung 7).<br />

Projektfinanzierung als Prinzip bei Betreibermodellen<br />

Betreiber- oder BOT-Modelle sind im Regelfall am Prinzip der<br />

Projektfinanzierung ausgerichtet. Dies bedeutet, dass jeweils ein<br />

projektspezifisch maßgeschneidertes Planungs-, Umsetzungs-,<br />

Projektmanagement- und Finanzierungskonzept zu entwickeln ist.<br />

Ziel ist dabei, das jeweilige Projekt möglichst weitgehend „aus sich<br />

selbst heraus“ zu finanzieren. Dies gelingt allerdings nach bisherigen<br />

Schätzungen nur bei ca. 50 bis 60 % aller BOT-Projekte. In den<br />

anderen Fällen muss Eigenkapital der beteiligten privaten<br />

Investoren eingebracht werden. Als Umsetzungsorgan für BOT-<br />

Projekte wird üblicher Weise eine Projektgesellschaft (z. B. GmbH,<br />

GmbH & Co KG) gegründet, an welcher der öffentliche Partner eine<br />

3 FORMEN UND RAHMENBEDINGUNGEN VON ÖPP IN DEUTSCHLAND<br />

Minderheitsbeteiligung hält. Derartige Projektgesellschaften unterscheiden sich von gemischtwirtschaftlichen<br />

Unternehmen durch den strikten Projektfokus. Sie dienen ausschließlich der Durchführung eines<br />

Projektes und sind daher nicht auf Dauer angelegt.<br />

Für die Bilanz des privaten Partners sollte sich dadurch keine (unverhältnismäßige) Belastung ergeben<br />

(„Off Balance“). „Unverhältnismäßig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ratingstandards<br />

unter BASEL-2-Bedingungen möglichst nicht verschlechtert werden. Den privaten Investitionen und<br />

Kapitalkosten (Zins, Tilgung, Transaktionskosten) müssen bei jeder Projektfinanzierung regelmäßige<br />

Einnahmen gegenüber stehen. Dabei kann es sich entweder um Transferzahlungen des öffentlichen<br />

Auftraggebers oder – nach Abschluss der Bau- bzw. Errichtungsphase – Nutzungsgebühren handeln.<br />

Einnahmen aus Konzessionen stellen hier für BOT-Modelle insgesamt den häufigsten Fall dar. Im letzteren<br />

Fall liegen Kombinationen aus Betreiber- und Konzessionsmodellen vor. Derartige Kombinationsmodelle<br />

sind beispielsweise im Verkehrsbereich besonders weit verbreitet (vor allem A- und F-Modelle).<br />

Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt werden:<br />

• Untergrenze für Projektvolumina ab ca. 10 bis 20 Mio. Euro,<br />

• Vertragslaufzeiten ab mindestens 15 bis 20 Jahre,<br />

• eindeutige Abgrenzung öffentlicher und privater Kompetenzen, Kontrollmöglichkeiten und<br />

Steuerungsinstrumente / Qualitätsstandards (Service-Level-Agreements, SLA),<br />

• gesicherte Finanzierungsströme (Cash Flows) auch im Fall von Projektverzögerungen oder kurzfristigen<br />

Leistungsmängeln (Strafzahlungen / Pönalen),<br />

• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />

Als Anwendungsgebiete für die im ZVEI organisierten Unternehmen sind folgende Bereiche relevant:<br />

• BOT-Modelle im Verkehrswesen (z. B. Verkehrsleitsysteme, Lichtsignalanlagen),<br />

• BOT-Modelle in der Wehrtechnik und bei informationstechnischen Großprojekten (z. B. Bundeswehr,<br />

Bundes- und Landesbehörden),<br />

• BOT-Modelle im Bereich der Sicherheitstechnik.<br />

3.1.2.3 Contracting- und Factoringmodelle<br />

Abbildung 8: Modelle Contracting und Factoring<br />

Contractor<br />

Lieferant<br />

Investition<br />

Know-how<br />

Projektgesellschaft<br />

Finanzierungsinstitut<br />

Liefer- / Einspar- /<br />

Modernisierungsvertrag<br />

SLA, Bonus- Malus-Syteme<br />

Auftraggeber<br />

(Anlage)<br />

Ergänzende<br />

Finanzierung<br />

(z. B. Bürgerfonds)<br />

Durch die Beteiligung an Contracting- bzw. Factoringmodellen verfolgen<br />

kommunale oder staatliche Einrichtungen das Ziel, die<br />

Kosten für eingegrenzte Leistungen aufgrund technischer und / oder<br />

organisatorischer Modernisierung deutlich zu senken. Die Leistungsqualität<br />

muss dabei zumindest gleich bleiben. Daneben existiert<br />

auch die Contractingausprägung, eingesparte Investitionen für<br />

Leistungsverbesserungen zu nutzen. Die spezielle Rolle des<br />

Contractors besteht darin, zwischen potentiellen Leistungsanbietern<br />

und -nachfragern zu vermitteln und dabei spezifisches eigenes technisches<br />

und betriebswirtschaftliches Know-how einzusetzen.<br />

Abhängig von den vereinbarten Leistungen wird zwischen Liefer-,<br />

Service- / Dienstleistungs-, Modernisierungs- und Einsparcontracting<br />

unterschieden. Im Fall einer Kostensenkung werden die Einspargewinne<br />

zwischen öffentlichem Auftraggeber und Contractor<br />

nach einem festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Vertraglich geregelt<br />

ist dabei ein regulär zu vergütender Einsparkorridor mit einem<br />

Mindesteinsparvolumen (siehe Abbildung 8).<br />

Zusammenfassend können folgende Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Regelungsbedarfe benannt<br />

werden:<br />

• Ausreichende Länge der Betriebsphase, um Modernisierungs- / Einsparinvestitionen zu amortisieren,<br />

• Anreize für den Privaten, die als Minimum festgelegten Leistungsziele zu überschreiten,<br />

• Untergrenze für Projektvolumina ab einer bis 1,5 Mio. Euro,<br />

• Vertragslaufzeiten ab mindestens fünf bis sieben Jahre,<br />

• belastbare Bedarfsprognosen / Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Machbarkeitsstudien).<br />

17