Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista

Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista

Scuola e Cultura - Ottobre 2007 - scuola e cultura - rivista

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ottobre</strong> - Novembre - Dicembre <strong>2007</strong> 15<br />

la nostra musica è vana<br />

troppo grave, la spezzi;<br />

per te solo vorremmo<br />

il balsamo ignoto, le bende...<br />

ma sono inchiodate<br />

dinanzi al tuo pianto le braccia<br />

non possiamo che darti<br />

la preghiera e l'angoscia 40 .<br />

Non si dimentichi che “preghiera” ed “angoscia” sono due<br />

tra le parole chiave dello Stundenbuch. Più che la<br />

corrispondenza nei microelementi, è un vago senso di<br />

angoscia e tristezza a far trapelare il volto poetico più<br />

decisamente rilkiano e a monte leopardiano. Come per<br />

Rilke, per Piccolo la condizione poetica «pur nella lussuria<br />

figurale [...] si qualifica come una malinconia<br />

esistenziale» 41 . Le sue riflessioni sui temi fondamentali<br />

dell'essere sono messe in moto «da sollecitazioni esterne o<br />

ritrovamenti senza apparente peso» 42 . La centralità<br />

assoluta dell'io genera un senso di aristocratica solitudine<br />

nella coscienza di aver raggiunto «un delicato punto di<br />

equilibrio tra tradizione e spirito moderno». La solitudine e il<br />

conseguente contatto diretto ed indisturbato dell'io con il<br />

mondo (fiori, piante, monti, vento, nuvole, ma anche amore,<br />

gioco, dolore) rappresentano una necessità assoluta nel<br />

loro modo di concepire la poesia, anche quando (per lo più<br />

ironicamente) l'altro fa capolino o spinge dall'esterno per<br />

introdursi. È l'esperienza della solitudine e del silenzio che<br />

permette all'io poetante di captare messaggi della natura e<br />

di riconsiderarli attraverso i processi riflessivi individuali<br />

sino a mitizzarli, a rigenerarli e ad introdurli nel vibrante<br />

magma dell'Essere. Si consideri a proposito l'esperienza<br />

dell'Angelo nelle Duineser Elegien o più semplicemente<br />

quella delle forze elementari della natura (il mare ed il<br />

vento) in Lied vom Meer (Neue Gedichte), che ha come<br />

sottotitolo «Capri, marina piccola»:<br />

.<br />

Uraltes Wehn vom Meer,<br />

Meerwind bei Nacht:<br />

du kommst zu keinem her;<br />

wenn einer wacht,<br />

so muss er sehn, wie er<br />

dich übersteht:<br />

uraltes Wehn vom Meer,<br />

welches weht<br />

nur für Ur-Gestein,<br />

lauter Raum<br />

reissend von weit herein...<br />

O wie fühlt dich ein<br />

treibender Feigenbaum<br />

oben im Mondschein 43 .<br />

Da notare è il largo e sapiente uso dell'allitterazione e della<br />

rima che riproducono nelle sequenze tonali il "canto"<br />

(indecifrabile per l'uomo) del mare e del vento. Sono due<br />

costituenti formali particolarmente cari anche a Piccolo che<br />

se ne serve procedendo dalle unità sistemiche testuali e<br />

non come degli a priori. Si pensi, ad esempio, alla «scala<br />

che sale», agli «sguardi sereni», ai «fieni falciati» de La<br />

meridiana.<br />

In una tale concezione della poesia le parole che rifiutano o<br />

resistono ad una "inumazione" nell'io provocano<br />

necessariamente ansia e tensione. La poesia Meridiana si<br />

chiude con i versi: «Ma se il fugace è sgomento / l'eterno è<br />

terrore», che risentono certamente delle grandi sfide<br />

rilkiane contro l’angelo impassibile che ignora l’uomo ed il<br />

suo dolore. Si rileggano i versi immediatamente precedenti:<br />

Attendono i vegliardi;<br />

sotto la cupola al segno rotondo<br />

(in gemini) folgora l'ora eco di cosmi,<br />

ed alle siepi del mondo<br />

passa il brivido di fulgore<br />

fende l'immane distesa celeste,<br />

vibra, smuore, tace,<br />

vento senza presa e silenzio.<br />

Ma se il fugace è sgomento<br />

l'eterno è terrore.<br />

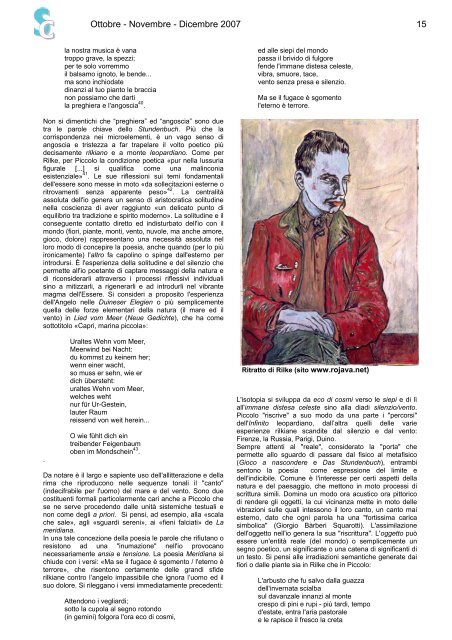

Ritratto di Rilke (sito www.rojava.net)<br />

L'isotopia si sviluppa da eco di cosmi verso le siepi e di lì<br />

all'immane distesa celeste sino alla diadi silenzio/vento.<br />

Piccolo "riscrive" a suo modo da una parte i "percorsi"<br />

dell'Infinito leopardiano, dall’altra quelli delle varie<br />

esperienze rilkiane scandite dal silenzio e dal vento:<br />

Firenze, la Russia, Parigi, Duino.<br />

Sempre attenti al "reale", considerato la "porta" che<br />

permette allo sguardo di passare dal fisico al metafisico<br />

(Gioco a nascondere e Das Stundenbuch), entrambi<br />

sentono la poesia come espressione del limite e<br />

dell'indicibile. Comune è l'interesse per certi aspetti della<br />

natura e del paesaggio, che mettono in moto processi di<br />

scrittura simili. Domina un modo ora acustico ora pittorico<br />

di rendere gli oggetti, la cui vicinanza mette in moto delle<br />

vibrazioni sulle quali intessono il loro canto, un canto mai<br />

esterno, dato che ogni parola ha una "fortissima carica<br />

simbolica" (Giorgio Bàrberi Squarotti). L'assimilazione<br />

dell'oggetto nell'io genera la sua "riscrittura". L'oggetto può<br />

essere un'entità reale (del mondo) o semplicemente un<br />

segno poetico, un significante o una catena di significanti di<br />

un testo. Si pensi alle irradiazioni semantiche generate dai<br />

fiori o dalle piante sia in Rilke che in Piccolo:<br />

L'arbusto che fu salvo dalla guazza<br />

dell'invernata scialba<br />

sul davanzale innanzi al monte<br />

crespo di pini e rupi - più tardi, tempo<br />

d'estate, entra l'aria pastorale<br />

e le rapisce il fresco la creta