GLÜCKAUF

GLÜCKAUF

GLÜCKAUF

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

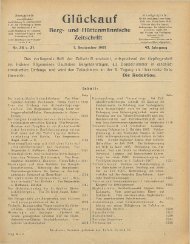

1. Mai 1937 Glückauf 405<br />

Temperatur- und Wetterverhältnisse vor Ort<br />

in tiefen Gruben.<br />

Nr.<br />

Teufe<br />

m<br />

»C<br />

Gebirgstemperatur<br />

Lufttemperatur<br />

. . Naßken'<br />

w*ramdegrad<br />

«C °C<br />

m/s<br />

Wettergeschw.<br />

Trokken<br />

Naß-<br />

kühl« tärke<br />

Bemerkungen<br />

1 825 37,0 25,6 17,8 1,65 3,9 30,0 Ortshöhe 1,65 m, 27 m v.<br />

2 840 37,0 27,0 18,5 1,15 - 26,2<br />

d. Wettereinzugstrecke<br />

Dasselbe Flöz, Entferng.<br />

3 840 37,0 33,3 22,2 4,15 - 31,5<br />

145 m, 300 ms Luft/min<br />

Dasselbe Flöz, freier<br />

4 860 38,0 30,6 23,5 0,65 - 16,4<br />

W etterquerschnitt 3 m2<br />

1,35-m-Flöz, Entfernung<br />

165 m vom E.-Schacht<br />

5 880 38,5 37,8 23,3 1,15 - 19,2 1,5-mFlöz<br />

6 825 37,0 34,6 23,6 3,25 - 26,8 1,25-m-Flöz, Abbau<br />

7 900 39,0 38,3 26,0 0,30 - 11,2<br />

nicht mechanisiert<br />

Messung zwischen<br />

8 1170 46,0 36,1 25,6 0,55 - 14,0<br />

2 Bergemauern<br />

0,9-m-Flöz, 75 m von<br />

9 900 39,0 37,3 25,6 2,22 - 20,8<br />

Einziehstrecke<br />

1,65-m-Flöz, W ettermenge<br />

10 1170 46,0 37,5 27,0 0,90 - 13,7 565 in2 min<br />

W etterabzugstrecke im<br />

0,9-m-Flöz<br />

11 840 39,0 36,7 26,7 1,85 - 19,2 Dasselbe im 1,3-m-Flöz<br />

12 1020 42,0 37,2 27,2 0,50 - U,9 0,85-m-Flöz, freier Ortsquerschnitt<br />

13 1060 43,0 38,3 26,3 2,00 - 16,0 3,8 m2<br />

W ettereintr. 0,9-m-Flöz,<br />

W ettermenge 270 m3/min<br />

14 1150 45,5 41,1 27,8 0,20 - 7,0 0,85-m-Flöz<br />

15 1150 45,5 41,1 27,8 0,65 - 12,0 Dasselbe Flöz<br />

16 720 31,0 28,8 28,0 2,12 - 17,0 1,2-m-Flöz, W ettermenge<br />

370 m3/min<br />

17 1040 42,0 39,8 28,5 0,85 - 11,5 Ort nicht belegt, W etterabzugseite<br />

18 1150 45,5 39,1 28,6 2,10 - 14,4 0,9-m-Flöz<br />

Wettereintrittseite in<br />

0,85-m-Flöz<br />

19 850 35,5 31,1 28,9 1,45 - 11,9 Dasselbe im 1,35-m-Flöz<br />

20 1130 45,0 39,7 29,4 1,40 - 11,3 Wetterabzugseite in<br />

21 850 35,5 31,1 29,4 0,85 - 9,0<br />

einem 0,85-m-Flöz<br />

1,35-m-FIöz<br />

22 730 32,0 31,7 30,0 0,70 2,9 8,4 1,2-m-Flöz, sehr naß<br />

23 1150 45,5 40,8 30,0 1,10 — 10,0 0,85-m-Flöz<br />

24 850 35,5 32,8 30,6 1,05 — 8,0 1,35-m-Flöz<br />

25 1150 45,5 40,9 31,3 1,00 — 7,7 ln ein. 0,85-m-Flöz, 100m<br />

v. Wettereinzugstollen<br />

26 850 35,5 32,8 30,9 1,60 — 8,5 Wetterabzugseite eines<br />

1,35-m-Flözes<br />

27 1160 45,5 40,9 31,9 1,25 7,8 W etterabzugseite eines<br />

160 m langen Strebs,<br />

Flözmächtigkeit 0,85 m<br />

war so hoch, daß die Leute mit entblößtem Oberkörper<br />

arbeiteten. Die Messungen wurden einmal an der Wettereintrittseite<br />

während des Auskohlens vorgenommen und<br />

später wiederholt, nachdem die Leute am Schichtende das<br />

Ort verlassen hatten; es ergab sich folgendes Gesamtbild.<br />

1. Belegschaft vor Ort: an der Wettereintrittstelle Trockentemperatur<br />

39,6°, Naßwärmegrad 26°, Naßkühlstärke 9;<br />

an der Wetterabzugstelle Trockentemperatur 39,8°, Naßwärmegrad<br />

31°, Naßkühlstärke 7,5; Wettergeschwindigkeit<br />

0,95 m/s. 2. Niemand vor Ort: an der Wettereintrittstelle<br />

wie vorher; an der Wetterabzugstelle Trockentemperatur<br />

39,7°, Naßwärmegrad 28,7°, Naßkühlstärke 11,5; Wettergeschwindigkeit<br />

0,85 m/s.<br />

Der festgestellte Unterschied zwischen den Naßwärmegraden<br />

beträgt bei beiden Beobachtungen 2,3° C, was einer<br />

Abnahme der relativen Feuchtigkeit um 11 °/o entspricht<br />

und zweifellos zum großem Teil auf die Schweißverdunstung<br />

im ersten Falle zurückzuführen und bei der<br />

Abbauplanung auf heißen Gruben in Betracht zu ziehen ist.<br />

Das vermehrte Freilegen frischer Kohle infolge der<br />

Steigerung des Verhiebfortschrittes ist für die Temperaturverhältnisse<br />

gleichfalls von Bedeutung, wie zwei in<br />

einem Streb von 155 m Länge eines 0,9-m-Flözes angestellte<br />

Meßreihen zeigten. Bei der ersten bestand die<br />

Belegung aus 30 Mann, die Verhiebgeschwindigkeit betrug<br />

1,35 m/Tag. Gemessen wurden: am Wettereintritt<br />

Trockentemperatur 39,2°, Naßwärmegrad 28,7°, Naßkühlstärke<br />

13,5, Wettergeschwindigkeit 1,55 m/s; am Wetteraustritt<br />

Trockentemperatur 40,8°, Naßwärmegrad 30°,<br />

Naßkühlstärke 10, Wettergeschwindigkeit 1,10 m/s. Eine<br />

Woche später war die Verhiebgeschwindigkeit auf 1,8 m<br />

je Tag und die Belegung auf 42 Mann erhöht worden.<br />

Die entsprechenden Meßergebnisse lauteten: am Wettereintritt<br />

Trockentemperatur 39,4°, Naßwärmegrad 28,7°,<br />

Naßkühlstärke 14,4, Wettergeschwindigkeit 2,10 m/s; am<br />

Wette raustritt Trockentemperatur 41°, Naßwärmegrad<br />

28,7°, Naßkühlstärke 7,7. Die letzten Ermittlungen lassen<br />

keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Wetterverhältnisse<br />

eine Verschlechterung erfahren haben, die allerdings<br />

zum Teil mit der Erhöhung der Ortsbelegschaft zusammenhängt<br />

und damit auch die Ausführungen des vorigen Abschnittes<br />

bekräftigt. Eine genaue Festlegung des auf den<br />

raschem Verhieb und auf die stärkere Belegung entfallenden<br />

Anteils ist allerdings nicht möglich.<br />

Nachdem die vor 30 Jahren angenommene 1200-ni-<br />

Grenze erreicht ist, könnte sich die Frage nach einer<br />

Schätzung der Teufe erheben, in der die atmosphärischen<br />

Bedingungen eben noch das Erzielen der für einen wirtschaftlichen<br />

Betrieb erforderlichen Leistung gestatten. Wie<br />

sich bei der Entwicklung der verschiedenen Einrichtungen<br />

und Hilfsmittel für die Wetterversorgung und -kühlung,<br />

z. B. in Südafrika, gezeigt hat, lassen sich die weitem Verbesserungsmöglichkeiten<br />

noch nicht absehen; die Angabe<br />

irgendwelcher Zahlen wäre daher zwecklos.<br />

Auf Grund der bei den geschilderten Beobachtungen<br />

gemachten Erfahrungen l^ann man nachstehende Schlüsse<br />

ziehen: 1. Die Hauptwetterwege sollen möglichst wenig<br />

Krümmungen, aber große Querschnitte aufweisen. 2. Bei<br />

der Vorrichtung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sich<br />

der Haupteinziehstrom erst möglichst dicht am Abbau in<br />

Teilströme verzweigt. 3. Die von einem Teilstrom bewetterte<br />

Streblänge ist herabzusetzen, was allerdings<br />

höhere Gesamtwettermengen erforderlich macht. 4. Der<br />

Versatz ist besonders in mächtigen Flözen recht dicht nachzuführen,<br />

damit die Wettergeschwindigkeit nicht sinkt.<br />

5. Die Gewinnung ist weitgehend zu mechanisieren. 6. Das<br />

Einbringen des Versatzes soll möglichst maschinenmäßig<br />

erfolgen; andernfalls ist für eine ausreichende Bewetterung<br />

der Arbeitsplätze im Versatzbetriebe zu sorgen. 7. Für eine<br />

wirksame Niederschlagung des Staubes müssen auch bei<br />

hohen Wettergeschwindigkeiten Vorkehrungen getroffen<br />

werden. 8. Die Fahrstrecken sind gesondert von den Hauptförder-<br />

bzw. Wetterein- und -ausziehstrecken anzulegen.<br />

Dipl.-Ing. H. Pohl, Breslau.<br />

Deutsche Geologische Gesellschaft.<br />

Sitzung am 7. April 1937. Vorsitzender: Geh. Bergrat<br />

Range.<br />

Professor Dr. Endell, Berlin, berichtete über Reiseeindrücke<br />

in Brasilien (Bodenbildung, Eisen- und<br />

Manganerze). Der Vortragende hat im Landwirtschaftlichen<br />

Institut von Säo Paulo ein für Zwecke der Boden,-<br />

untersuchung bestimmtes Röntgengerät vorgeführt, mit<br />

dem vor allem die Zusammensetzung der Terra rossa<br />

(Roterde) untersucht werden soll, da dieser Boden für die<br />

Kaffeeanpflanzungen Brasiliens von großer Bedeutung ist.<br />

Das Gerät soll die mineralische Natur des adsorbierenden<br />

Bodenkomplexes erkennen lassen. Weiterhin ging der Vortragende<br />

kurz auf seine bekannten Ansichten über den<br />

Montmorillionit, den Bentonit und den Kaolinit ein.<br />

In der beginnenden Regenzeit unternahm er einige<br />

Fahrten in das Innere des Landes und stieß dabei auf<br />

Vorkommen der bislang in Brasilien unbekannten Kieselgur.<br />

Diese Vorkommen werden in geringem Umfange zur<br />

Herstellung von Dachziegeln ausgebeutet, aus deren Verbreitung<br />

zu erkennen ist, daß größere Lager im Innern<br />

des Landes vorhanden sein müssen.<br />

In Minas Geraes besichtigte er die Itabiritvorkommen.<br />

Die Verhüttung der Erze wird aus Mangel an Steinkohle<br />

mit Holzkohle vorgenommen. Zu deren Gewinnung sind<br />

große Flächen Urwald abgeholzt worden, die nun kahl<br />

liegen und auf denen sich Flugsande anhäufen, so daß jede<br />

Nutzung des Bodens dadurch verhindert wird. Das Land