Die Kunst des Alterns

Die Kunst des Alterns

Die Kunst des Alterns

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

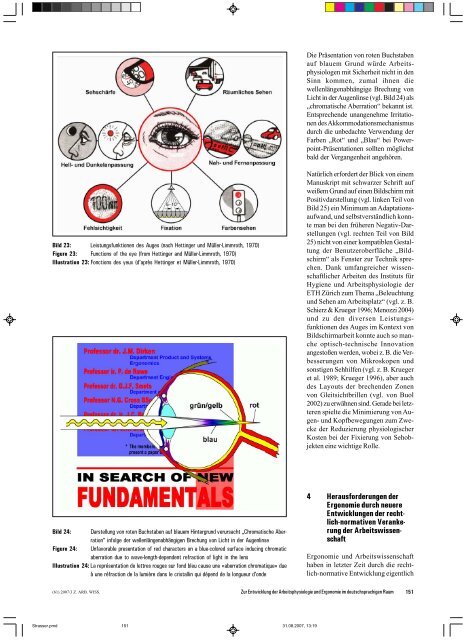

Bild 23: Leistungsfunktionen <strong>des</strong> Auges (nach Hettinger und Müller-Limmroth, 1970)<br />

Figure 23: Functions of the eye (from Hettinger and Müller-Limmroth, 1970)<br />

Illustration 23: Fonctions <strong>des</strong> yeux (d’après Hettinger et Müller-Limmroth, 1970)<br />

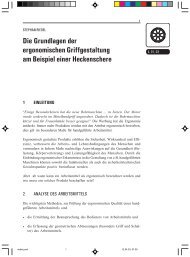

Bild 24: Darstellung von roten Buchstaben auf blauem Hintergrund verursacht „Chromatische Aberration“<br />

infolge der wellenlängenabhängigen Brechung von Licht in der Augenlinse<br />

Figure 24: Unfavorable presentation of red characters on a blue-colored surface inducing chromatic<br />

aberration due to wave-length-dependent refraction of light in the lens<br />

Illustration 24: La représentation de lettres rouges sur fond bleu cause une «aberration chromatique» due<br />

à une réfraction de la lumière dans le cristallin qui dépend de la longueur d’onde<br />

<strong>Die</strong> Präsentation von roten Buchstaben<br />

auf blauem Grund würde Arbeitsphysiologen<br />

mit Sicherheit nicht in den<br />

Sinn kommen, zumal ihnen die<br />

wellenlängenabhängige Brechung von<br />

Licht in der Augenlinse (vgl. Bild 24) als<br />

„chromatische Aberration“ bekannt ist.<br />

Entsprechende unangenehme Irritationen<br />

<strong>des</strong> Akkommodationsmechanismus<br />

durch die unbedachte Verwendung der<br />

Farben „Rot“ und „Blau“ bei Powerpoint-Präsentationen<br />

sollten möglichst<br />

bald der Vergangenheit angehören.<br />

Natürlich erfordert der Blick von einem<br />

Manuskript mit schwarzer Schrift auf<br />

weißem Grund auf einen Bildschirm mit<br />

Positivdarstellung (vgl. linken Teil von<br />

Bild 25) ein Minimum an Adaptationsaufwand,<br />

und selbstverständlich konnte<br />

man bei den früheren Negativ-Darstellungen<br />

(vgl. rechten Teil von Bild<br />

25) nicht von einer kompatiblen Gestaltung<br />

der Benutzeroberfläche „Bildschirm“<br />

als Fenster zur Technik sprechen.<br />

Dank umfangreicher wissenschaftlicher<br />

Arbeiten <strong>des</strong> Instituts für<br />

Hygiene und Arbeitsphysiologie der<br />

ETH Zürich zum Thema „Beleuchtung<br />

und Sehen am Arbeitsplatz“ (vgl. z. B.<br />

Schierz & Krueger 1996; Menozzi 2004)<br />

und zu den diversen Leistungsfunktionen<br />

<strong>des</strong> Auges im Kontext von<br />

Bildschirmarbeit konnte auch so manche<br />

optisch-technische Innovation<br />

angestoßen werden, wobei z. B. die Verbesserungen<br />

von Mikroskopen und<br />

sonstigen Sehhilfen (vgl. z. B. Krueger<br />

et al. 1989; Krueger 1996), aber auch<br />

<strong>des</strong> Layouts der brechenden Zonen<br />

von Gleitsichtbrillen (vgl. von Buol<br />

2002) zu erwähnen sind. Gerade bei letzteren<br />

spielte die Minimierung von Augen-<br />

und Kopfbewegungen zum Zwecke<br />

der Reduzierung physiologischer<br />

Kosten bei der Fixierung von Sehobjekten<br />

eine wichtige Rolle.<br />

4 Herausforderungen der<br />

Ergonomie durch neuere<br />

Entwicklungen der rechtlich-normativenVerankerung<br />

der Arbeitswissenschaft<br />

Ergonomie und Arbeitswissenschaft<br />

haben in letzter Zeit durch die rechtlich-normative<br />

Entwicklung eigentlich<br />

(61) 2007/3 Z. ARB. WISS. Zur Entwicklung der Arbeitsphysiologie und Ergonomie im deutschsprachigen Raum 151<br />

Strasser.pmd 151<br />

31.08.2007, 13:19