Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

6* <strong>Berliner</strong> <strong>Zeitung</strong> · N ummer 33 · F reitag, 8. Februar 2019<br />

·························································································································································································································································································<br />

Made in Berlin<br />

BERLINER BEKANNTE<br />

Wo Luftschiffe<br />

sicher parken<br />

konnten<br />

VonJochen Knoblach<br />

Amalten Flugplatz. Das Straßenschild<br />

im zwischen Biesdorfund<br />

Karlshorst gelegenen Ortsteil Biesenhorst<br />

ist so ziemlich der letzte<br />

Hinweis darauf, dass dieser Ort im<br />

Osten der Stadt einmal ein sehr<br />

wichtiger war im deutschen Flugwesen.<br />

Bedeutsam war allerdings nicht<br />

jener Flugplatz, der hier im ersten<br />

Weltkrieg existierte und von dem<br />

noch eine vor sich hin bröckelnde<br />

Hallenreihe mit Kuppeldächern übrig<br />

blieb. Auf diesem Areal entstand<br />

Anfang des vorigen Jahrhunderts<br />

eine technische Meisterleistung und<br />

Weltneuheit auf dem Gebiet der<br />

Luftschifffahrt, mit der Biesdorf in<br />

den Blickpunkt der Öffentlichkeit<br />

geriet: ein Luftschiff-Hangar, der<br />

sich drehen ließ.<br />

Auftraggeber war Wilhelm von<br />

Siemens.Der Sohn des Gründers des<br />

heutigen Technologiekonzerns,<br />

hatte sich 1907 entschlossen, in die<br />

Entwicklung der motorisierten Luftschifffahrt<br />

einzusteigen und dem<br />

Grafen von Zeppelin Konkurrenz zu<br />

machen. Um ein „Erprobungsluftschiff“<br />

unterbringen zu können, war<br />

eine große Halle nötig. Man entschied<br />

sich für eine Freifläche in<br />

Biesdorf-Süd, die Wilhelm von Siemens<br />

gehörte. Er hatte das 600-<br />

Hektar-Areal samt Schloss Biesdorf<br />

bereits 1887 erworben. DerArchitekt<br />

Karl Janisch, der auch Siemensstadt<br />

erbaute,übernahm im Sommer 1907<br />

die Planungen für die Luftschiffhalle.<br />

Mit dem Bau selbst wurde die Tempelhofer<br />

Firma Steffens &Nölle beauftragt,<br />

die einige Jahrespäter auch<br />

den <strong>Berliner</strong> Funkturmerrichtete.<br />

Zwei JahreBauzeit<br />

1909 war die Halle fertig. Eingigantisches<br />

Bauwerk von 136 Metern<br />

Länge, 25Metern Höhe und 30 Metern<br />

Breite war entstanden. Trotz<br />

Leichtbaukonstruktion wog der<br />

Hangar 1200 Tonnen. Dennoch ließ<br />

er sich drehen. Denn die Halle war<br />

auf 24 Laufwagen gelagert. Der Antrieb<br />

erfolgte durch jeweils zwei Benzin-<br />

und Elektromotoren. Dadurch<br />

war es möglich, den Hangar je nach<br />

Windrichtung in die optimale Position<br />

zu bringen und das windempfindliche<br />

sowie schwer steuerbare<br />

Luftschiff vergleichsweise gefahrlos<br />

hinein- und hinauszumanövrieren.<br />

Im Januar 1911 fand dann die erste<br />

Probefahrtmit einem vonSiemens &<br />

Schuckert entwickelten Luftschiff in<br />

Biesdorfstatt. Insgesamt wurden von<br />

dem Hangar aus 44 Erprobungsfahrten<br />

durchgeführt. Der erhoffte Einsatz<br />

beim Militär blieb jedoch aus.<br />

Dort bekamen die Luftschiffe des<br />

Grafen von Zeppelin den Zuschlag.<br />

Die Biesdorfer Halle wurde bis zum<br />

Ende des Ersten Weltkriegs weiter genutzt<br />

und war Bestandteil des Luftschiff-Trupps<br />

Nr.23, der während des<br />

Krieges andere Luftschiffe betreute.<br />

Siewar auch Vorbild für weiteredrehbare<br />

Hallen wie beispielsweise bei<br />

Cuxhaven. Aufgrund des Versailler<br />

Vertrages musste der Hangar später<br />

samt seiner Fundamente abgerissen<br />

werden. Die Firma Steffens &Nölle,<br />

die die Halle vor110 Jahren errichtete,<br />

heißt heute Tns Turmbau und hat ihren<br />

Sitz inzwischen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,<br />

zu dem übrigens<br />

auch Biesdorfgehört.<br />

Das Siemens-Luftschiff und der drehbare<br />

Hangar in Biesdorf<br />

SIEMENS<br />

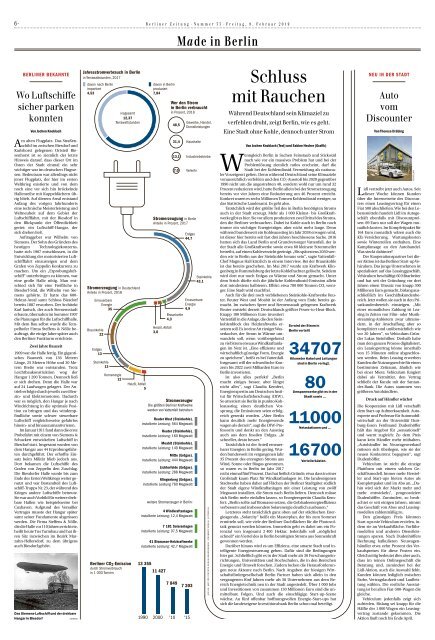

Jahresstromverbrauch in Berlin<br />

in Terrawattstunden, 2017<br />

davon nach Berlin<br />

importiert<br />

4,53<br />

Erneuerbare<br />

Energie<br />

35<br />

Braunkohle<br />

22<br />

Erdgas<br />

13<br />

Steinkohle<br />

13<br />

Kernenergie<br />

12<br />

insgesamt<br />

12,37<br />

Terrawattstunden<br />

Stromerzeugung in Deutschland<br />

Anteile in Prozent, 2018<br />

<strong>Berliner</strong> CO 2 -Emission<br />

durch Stromverbrauch<br />

in 1000 Tonnen<br />

Heizöl, Abfall<br />

5<br />

13 355<br />

davon inBerlin<br />

produziert<br />

7,84<br />

Wer den Strom<br />

in Berlin verbraucht<br />

in Prozent, 2016<br />

Stromerzeugung in Berlin<br />

Anteile in Prozent, 2017<br />

Heizöl, Abfall<br />

3,0<br />

Stromerzeuger<br />

Die größten <strong>Berliner</strong> Kraftwerke<br />

werden vonVattenfall betrieben<br />

weitere Stromerzeuger in Berlin:<br />

11 427<br />

48,5<br />

31,4<br />

13,1<br />

7,0<br />

Braunkohle<br />

4,3<br />

7849 7203<br />

1990 2000 '10 '15<br />

Gewerbe, Handel,<br />

Dienstleistungen<br />

Haushalte<br />

Industriebetriebe<br />

Verkehr<br />

Erdgas<br />

44,7<br />

Erneuerbare<br />

Energie<br />

4,9<br />

Reuter West (Steinkohle),<br />

installierte Leistung: 564 Megawatt<br />

Reuter (Steinkohle),<br />

installierte Leistung: 160 Megawatt<br />

Moabit (Steinkohle),<br />

installierte Leistung: 140 Megawatt<br />

Mitte (Erdgas),<br />

installierte Leistung: 444 Megawatt<br />

Lichterfelde (Erdgas),<br />

installierte Leistung: 288 Megawatt<br />

Klingenberg (Erdgas),<br />

installierte Leistung 760 Megawatt<br />

4Windkraftanlagen<br />

installierte Leistung: 12,4 Megawatt<br />

7181 Solaranlagen<br />

installierte Leistung: 97,5 Megawatt<br />

41 Biomasse-Heizkraftwerke<br />

installierte Leistung: 42,7 Megawatt<br />

Steinkohle<br />

43,1<br />

QUELLE: AMT FÜR STATISTIK BERLIN/BRANDENBURG, STROMNETZ BERLIN, VATTENFALL<br />

Schluss<br />

mit Rauchen<br />

Während Deutschland sein Klimaziel zu<br />

verfehlen droht, zeigt Berlin, wie es geht.<br />

Eine Stadt ohne Kohle, dennoch unter Strom<br />

VonJochen Knoblach (Text) und Sabine Hecher (Grafik)<br />

Wenngleich Berlin in Sachen Feinstaub und Stickoxid<br />

nach wie vor ein massives Problem hat und bei der<br />

Problemlösung ziemlich ratlos erscheint, darf die<br />

Stadt bei der Kohlendioxid-Vermeidung als nationalerVorzeigeortgelten.<br />

Denn während Deutschland seine Klimaziele<br />

voraussichtlich verfehlen und den CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber<br />

1990 nicht um die angestrebten 40, sondern wohl nur um rund 32<br />

Prozent reduzieren wird, hatte Berlin allein bei der Stromerzeugung<br />

bereits vor vier Jahren eine Reduzierung um 46 Prozent erreicht.<br />

Konkret waren es sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger,so<br />

das Statistische Landesamt. Es geht also.<br />

Tatsächlich wird der größte Teil des in Berlin benötigten Stroms<br />

auch in der Stadt erzeugt. Mehr als 1000 Kleinst- bis Großkraftwerkegibt<br />

es hier.Sie vorallem produzieren zwei Drittel des Stroms,<br />

den die <strong>Berliner</strong> verbrauchen. Dabei ist Kohle auch in Berlin noch<br />

immer ein wichtiger Energieträger, aber nicht mehr lange. Denn<br />

während bundesweit ein Kohleausstieg im Jahr 2038 erwogen wird,<br />

ist dieser hier bereits seit fast drei Jahren beschlossene Sache. 2016<br />

hatten sich das Land Berlin und Grundversorger Vattenfall, der in<br />

der Stadt alle Großkraftwerke sowie etwa 60 kleinere Strommeiler<br />

betreibt, auf einen Kohleverzicht geeinigt.„Bis spätestens 2030 werden<br />

wir in Berlin aus der Steinkohle heraus sein“, sagte Vattenfall-<br />

Chef Magnus Hall kürzlich in einem Interview. Bei der Braunkohle<br />

ist das bereits geschehen. Im Mai 2017 wurde am Kraftwerk KlingenberginRummelsburgder<br />

letzte Kohlefrachter gelöscht. Seitdem<br />

wird dort nur noch Erdgas zu Wärme und Strom gemacht. Unter<br />

dem Strich dürfte sich die jährliche Kohlendioxid-Emission allein<br />

dort mindestens halbieren. Effekt: etwa 700 000 Tonnen CO 2 weniger.Eine<br />

Stadt wirdrauchfrei.<br />

Auch für die drei noch verbliebenen Steinkohle-Kraftwerke Reuter,<br />

Reuter West und Moabit ist der Anfang vom Ende bereits gemacht.<br />

Im zwischen Spree und Siemensstadt gelegenen Kraftwerk<br />

Reuter entsteht derzeit Deutschlands größter Power-to-Heat-Block.<br />

Knapp 100 Millionen Euro investiert<br />

Vattenfall in die Anlage,die den Steinkohlenblock<br />

des Heizkraftwerks ersetzen<br />

soll. Es ist eine ArtriesigerWasserkocher,<br />

der Strom inWärme umwandeln<br />

soll, wenn vorübergehend<br />

zu viel Strometwa ausWindkraftanlagen<br />

im Netz ist. „Eine effiziente und<br />

wirtschaftlich günstige Form,Energie<br />

zu speichern“, heißt es bei Vattenfall.<br />

Insgesamt will der schwedische Konzern<br />

bis 2022 zwei Milliarden Euro in<br />

Berlin investieren.<br />

Ist also alles perfekt? „Berlin<br />

macht einiges besser, aber längst<br />

nicht alles“, sagt Claudia Kemfert,<br />

Energieexpertin am Deutschen Institut<br />

für Wirtschaftsforschung (DIW).<br />

So attestiertsie Berlin in punkto Kohleausstieg<br />

einen deutlichen Vorsprung,<br />

die Emissionen seien erfolgreich<br />

gesenkt worden. „Aber Berlin<br />

kann deutlich mehr Energiewende<br />

wagen als derzeit“, sagt die DIW-Professorin<br />

und denkt an den Ausstieg<br />

auch aus dem fossilen Erdgas. „Je<br />

schneller,desto besser.“<br />

Tatsächlich ist der Anteil erneuerbarer<br />

Energien in Berlin gering. Wurden<br />

bundesweit im vergangenen Jahr<br />

35 Prozent des erzeugten Stroms aus<br />

Wind, Sonne oder Biogas gewonnen,<br />

so waren es in Berlin im Jahr 2017<br />

So wird der Strom in<br />

Berlin verteilt<br />

34707<br />

Kilometer Kabel und Leitungen<br />

sind in Berlin verlegt.<br />

80<br />

Umspannwerke gibt es in der<br />

Stadt sowie ...<br />

11000<br />

Netzstationen und ...<br />

16700<br />

Verteilerkästen.<br />

nicht einmal fünf Prozent. Dashat freilich Gründe,etwa dass in einer<br />

Großstadt kaum Platz für Windkraftanlagen ist. Die landeseigenen<br />

Stadtwerke haben daher auf Flächen der <strong>Berliner</strong> Stadtgüter südlich<br />

der Stadt eigene Windkraftanlagen mit einer Leistung von zwölf<br />

Megawatt installiert, die Strom nach Berlin liefern. Dennoch müsse<br />

sich Berlin mehr einfallen lassen, so Energieexpertin Claudia Kemfert:<br />

„Berlin sollte auf Biomasse setzen, die Gebäudeenergieeffizienz<br />

verbessernund insbesondereSolarenergie deutlich ausbauen.“<br />

Letzteres steht tatsächlich ganz oben auf der städtischen Energieagenda.<br />

„Solarcity“ heißt ein Masterplan, der bis zum Sommer<br />

ermitteln soll, wie viele der <strong>Berliner</strong> Dachflächen für die Photovoltaik<br />

genutzt werden könnten. Immerhin geht es dabei um ein Potenzial<br />

von insgesamt 2400 Hektar. Jedenfalls soll „möglichst<br />

schnell“ einViertel des in Berlin benötigten Stroms aus Sonnenkraft<br />

gewonnen werden.<br />

Darüber hinaus wird esumEffizienz, eine smarte Stadt und intelligente<br />

Energiesteuerung gehen. Dafür sind die Bedingungen<br />

hier gut. Schließlich gibt es in der Stadt mehr als 30 Forschungseinrichtungen,<br />

Universitäten und Hochschulen, die in den Bereichen<br />

Energie und Umwelt forschen. Zudem locken die Herausforderungen<br />

neue Akteure nach Berlin. Nach Angaben der hiesigen Wirtschaftsfördergesellschaft<br />

Berlin Partner haben sich allein in den<br />

vergangenen fünf Jahren mehr als 50 Unternehmen aus dem Bereich<br />

Energietechnik neu in der Stadt angesiedelt. Über 1000 Jobs<br />

und Investitionen von zusammen 130 Millionen Euro sind die unmittelbare<br />

Folgen. Und auch die einschlägige Start-up-Szene<br />

wächst. An fünf offenbar hoffnungsvollen Energie-Start-ups hat<br />

sich die landeseigene Investitionsbank Berlin schon mal beteiligt.<br />

NEU IN DER STADT<br />

Auto<br />

vom<br />

Discounter<br />

VonTheresa Dräbing<br />

Lidl vertreibt jetzt auch Autos.Seit<br />

dieser Woche können Kunden<br />

über die Internetseite des Discounters<br />

einen Leasingvertrag für einen<br />

Fiat 500 abschließen.Wiebei den Lebensmitteln<br />

handelt Lidl im Autogeschäft<br />

ebenfalls mit Discountpreisen:<br />

89 Euro nur soll der Wagen monatlich<br />

kosten. Im Komplettpaket für<br />

164 Euro monatlich wären auch die<br />

Kfz-Versicherung, Wartungskosten<br />

sowie Winterreifen enthalten. Eine<br />

Kampfansage an den Autohandel.<br />

Wassteckt dahinter?<br />

Der Kooperationspartner bei dieser<br />

Aktion ist das <strong>Berliner</strong> Start-upVehiculum.<br />

Dasjunge Unternehmen ist<br />

spezialisiert auf das Leasinggeschäft.<br />

Vehiculum beschäftigt 60 Mitarbeiter<br />

und hat seit der Gründung vor drei<br />

Jahren einen Umsatz von knapp 300<br />

Millionen Euro gemacht, bislang ausschließlich<br />

im Geschäftskundenbereich.<br />

Jetzt wollen sie auch in den Privatkundenbereich<br />

einsteigen. „Mit<br />

einer monatlichen Zahlung ist Leasing<br />

in Zeiten von Film- oder Musikstreaming-Anbietern<br />

zwar ultramodern,<br />

in der Anschaffung aber so<br />

kompliziert und unübersichtlich wie<br />

vor 20Jahren“, so Vehiculum-Gründer<br />

Lukas Steinhilber. Deshalb habe<br />

man den ganzen Prozess digitalisiert,<br />

ein Leasingvertrag könne innerhalb<br />

von 15Minuten online abgeschlossen<br />

werden. Beim Leasing erwerben<br />

Kunden die Nutzungsrechte für einen<br />

bestimmten Zeitraum, ähnlich wie<br />

bei einer Miete. Vehiculum fungiert<br />

dabei als Vermittler, den Vertrag<br />

schließt der Kunde mit der Santander-Bank.<br />

Die Autos stammen von<br />

größeren Autohändlern.<br />

Druck auf Händler wächst<br />

Die Kooperation mit Lidl verschafft<br />

dem Start-up Aufmerksamkeit. Autoexperte<br />

und Professor für Automobilwirtschaft<br />

an der Universität Duisburg-Essen<br />

Ferdinand Dudenhöffer<br />

hält das Angebot für „sensationell“<br />

und warnt zugleich: Zu dem Preis<br />

kann kein Händler mehr mithalten.<br />

„Autohändler im Neuwagenverkauf<br />

müssen sich überlegen, wie sie der<br />

neuen Konkurrenz begegnen“, sagt<br />

Dudenhöffer.<br />

Vehiculum ist nicht die einzige<br />

Plattform mit einem solchen Geschäftsmodell.<br />

Immer mehr Hersteller<br />

und Start-ups bieten Autos als<br />

Komplettpaket und im Abo an. „Dahin<br />

wird sich der Markt mehr und<br />

mehr entwickeln“, prognostiziert<br />

Dudenhöffer. Zumindest, so beobachtet<br />

er seit einigen Jahren, nimmt<br />

das Geschäft von Abos und Leasingmodellen<br />

zahlenmäßig zu.<br />

Den günstigen Preis könnten<br />

Start-ups wieVehiculum erzielen, indem<br />

sie an Verkaufsfläche, Vorführmodellen<br />

und anderen Dienstleistungen<br />

sparen. Nach Dudenhöffers<br />

Rechnung kalkulieren Neuwagenhändler<br />

etwa zehn Prozent des Verkaufspreises<br />

für diese Posten ein.<br />

Gleichzeitig bedeutet dies aber auch,<br />

dass im reinen Onlinegeschäft die<br />

Beratung und, zumindest bei der<br />

Lidl-Aktion, auch die Auswahl fehlt.<br />

Kunden können lediglich zwischen<br />

Farbe,Vertragslaufzeit und Laufleistung<br />

wählen. Die restliche Ausstattung<br />

ist bei allen Fiat-500-Wagen die<br />

gleiche.<br />

Vehiculum jedenfalls zeigt sich<br />

zufrieden. Bislang sei knapp für die<br />

Hälfte der 1000 Wagen ein Leasingvertrag<br />

zustande gekommen. Die<br />

Aktion läuft noch bis Ende April.<br />

VEHICULUM