Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW

Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW

Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Sarah Döbele & Beatrice Laube <strong>Mathematische</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>und</strong> <strong>Forderung</strong> <strong>mittels</strong> differenzierter Lernspiele<br />

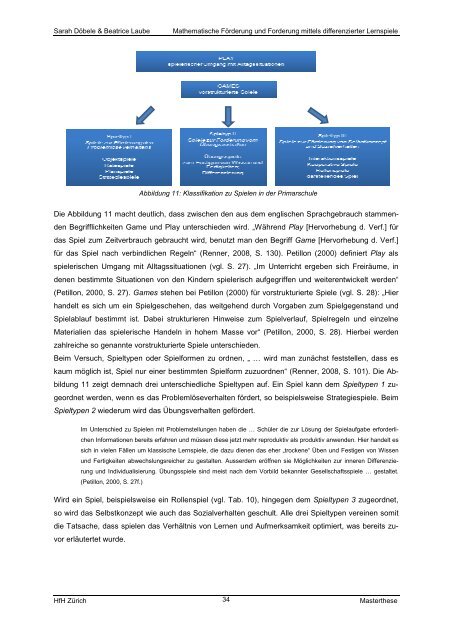

Die Abbildung 11 macht deutlich, dass zwischen den aus dem englischen Sprachgebrauch stammen-<br />

den Begrifflichkeiten Game <strong>und</strong> Play unterschieden wird. „Während Play [Hervorhebung d. Verf.] für<br />

das Spiel zum Zeitverbrauch gebraucht wird, benutzt man den Begriff Game [Hervorhebung d. Verf.]<br />

für das Spiel nach verbindlichen Regeln“ (Renner, 2008, S. 130). Petillon (2000) definiert Play als<br />

spielerischen Umgang mit Alltagssituationen (vgl. S. 27). „Im Unterricht ergeben sich Freiräume, in<br />

denen bestimmte Situationen von den Kindern spielerisch aufgegriffen <strong>und</strong> weiterentwickelt werden“<br />

(Petillon, 2000, S. 27). Games stehen bei Petillon (2000) für vorstrukturierte Spiele (vgl. S. 28): „Hier<br />

handelt es sich um ein Spielgeschehen, das weitgehend durch Vorgaben zum Spielgegenstand <strong>und</strong><br />

Spielablauf bestimmt ist. Dabei strukturieren Hinweise zum Spielverlauf, Spielregeln <strong>und</strong> einzelne<br />

Materialien das spielerische Handeln in hohem Masse vor“ (Petillon, 2000, S. 28). Hierbei werden<br />

zahlreiche so genannte vorstrukturierte Spiele unterschieden.<br />

Beim Versuch, Spieltypen oder Spielformen zu ordnen, „ … wird man zunächst feststellen, dass es<br />

kaum möglich ist, Spiel nur einer bestimmten Spielform zuzuordnen“ (Renner, 2008, S. 101). Die Ab-<br />

bildung 11 zeigt demnach drei unterschiedliche Spieltypen auf. Ein Spiel kann dem Spieltypen 1 zu-<br />

geordnet werden, wenn es das Problemlöseverhalten fördert, so beispielsweise Strategiespiele. Beim<br />

Spieltypen 2 wiederum wird das Übungsverhalten gefördert.<br />

Im Unterschied zu Spielen mit Problemstellungen haben die … Schüler die zur Lösung der Spielaufgabe erforderli-<br />

chen Informationen bereits erfahren <strong>und</strong> müssen diese jetzt mehr reproduktiv als produktiv anwenden. Hier handelt es<br />

sich in vielen Fällen um klassische Lernspiele, die dazu dienen das eher „trockene“ Üben <strong>und</strong> Festigen von Wissen<br />

<strong>und</strong> Fertigkeiten abwechslungsreicher zu gestalten. Ausserdem eröffnen sie Möglichkeiten zur inneren Differenzie-<br />

rung <strong>und</strong> Individualisierung. Übungsspiele sind meist nach dem Vorbild bekannter Gesellschaftsspiele … gestaltet.<br />

(Petillon, 2000, S. 27f.)<br />

Wird ein Spiel, beispielsweise ein Rollenspiel (vgl. Tab. 10), hingegen dem Spieltypen 3 zugeordnet,<br />

so wird das Selbstkonzept wie auch das Sozialverhalten geschult. Alle drei Spieltypen vereinen somit<br />

die Tatsache, dass spielen das Verhältnis von Lernen <strong>und</strong> Aufmerksamkeit optimiert, was bereits zu-<br />

vor erläutertet wurde.<br />

Abbildung 11: Klassifikation zu Spielen in der Primarschule<br />

HfH Zürich 34<br />

Masterthese