ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

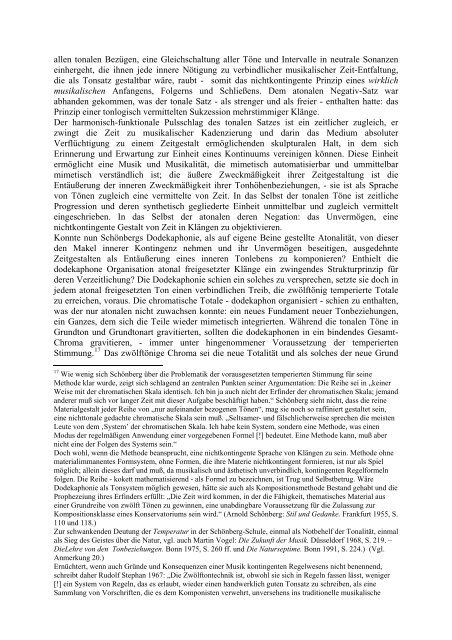

allen tonalen Bezügen, eine Gleichschaltung aller Töne und Intervalle in neutrale Sonanzen<br />

einhergeht, die ihnen jede innere Nötigung zu verbindlicher musikalischer Zeit-Entfaltung,<br />

die als Tonsatz gestaltbar wäre, raubt - somit das nichtkontingente Prinzip eines wirklich<br />

musikalischen Anfangens, Folgerns und Schließens. Dem atonalen Negativ-Satz war<br />

abhanden gekommen, was der tonale Satz - als strenger und als freier - enthalten hatte: das<br />

Prinzip einer tonlogisch vermittelten Sukzession mehrstimmiger Klänge.<br />

Der harmonisch-funktionale Pulsschlag des tonalen Satzes ist ein zeitlicher zugleich, er<br />

zwingt die Zeit zu musikalischer Kadenzierung und darin das Medium absoluter<br />

Verflüchtigung zu einem Zeitgestalt ermöglichenden skulpturalen Halt, in dem sich<br />

Erinnerung und Erwartung zur Einheit eines Kontinuums vereinigen können. Diese Einheit<br />

ermöglicht eine Musik und Musikalität, die mimetisch automatisierbar und ummittelbar<br />

mimetisch verständlich ist; die äußere Zweckmäßigkeit ihrer Zeitgestaltung ist die<br />

Entäußerung der inneren Zweckmäßigkeit ihrer Tonhöhenbeziehungen, - sie ist als Sprache<br />

von Tönen zugleich eine vermittelte von Zeit. In das Selbst der tonalen Töne ist zeitliche<br />

Progression und deren synthetisch gegliederte Einheit unmittelbar und zugleich vermittelt<br />

eingeschrieben. In das Selbst der atonalen deren Negation: das Unvermögen, eine<br />

nichtkontingente Gestalt von Zeit in Klängen zu objektivieren.<br />

Konnte nun Schönbergs Dodekaphonie, als auf eigene Beine gestellte Atonalität, von dieser<br />

den Makel innerer Kontingenz nehmen und ihr Unvermögen beseitigen, ausgedehnte<br />

Zeitgestalten als Entäußerung eines inneren Tonlebens zu komponieren? Enthielt die<br />

dodekaphone Organisation atonal freigesetzter Klänge ein zwingendes Strukturprinzip für<br />

deren Verzeitlichung? Die Dodekaphonie schien ein solches zu versprechen, setzte sie doch in<br />

jedem atonal freigesetzten Ton einen verbindlichen Treib, die zwölftönig temperierte Totale<br />

zu erreichen, voraus. Die chromatische Totale - dodekaphon organisiert - schien zu enthalten,<br />

was der nur atonalen nicht zuwachsen konnte: ein neues Fundament neuer Tonbeziehungen,<br />

ein Ganzes, dem sich die Teile wieder mimetisch integrierten. Während die tonalen Töne in<br />

Grundton und Grundtonart gravitierten, sollten die dodekaphonen in ein bindendes Gesamt-<br />

Chroma gravitieren, - immer unter hingenommener Voraussetzung der temperierten<br />

Stimmung. 17 Das zwölftönige Chroma sei die neue Totalität und als solches der neue Grund<br />

17 Wie wenig sich Schönberg über die Problematik der vorausgesetzten temperierten Stimmung für seine<br />

Methode klar wurde, zeigt sich schlagend an zentralen Punkten seiner Argumentation: Die Reihe sei in „keiner<br />

Weise mit der chromatischen Skala identisch. Ich bin ja auch nicht der Erfinder der chromatischen Skala; jemand<br />

anderer muß sich vor langer Zeit mit dieser Aufgabe beschäftigt haben.“ Schönberg sieht nicht, dass die reine<br />

Materialgestalt jeder Reihe von „nur aufeinander bezogenen Tönen“, mag sie noch so raffiniert gestaltet sein,<br />

eine nichttonale gedachte chromatische Skala sein muß. „Seltsamer- und fälschlicherweise sprechen die meisten<br />

Leute von dem ‚System’ der chromatischen Skala. Ich habe kein System, sondern eine Methode, was einen<br />

Modus der regelmäßigen Anwendung einer vorgegebenen Formel [!] bedeutet. Eine Methode kann, muß aber<br />

nicht eine der Folgen des Systems sein.“<br />

Doch wohl, wenn die Methode beansprucht, eine nichtkontingente Sprache von Klängen zu sein. Methode ohne<br />

materialimmanentes Formsystem, ohne Formen, die ihre Materie nichtkontingent formieren, ist nur als Spiel<br />

möglich; allein dieses darf und muß, da musikalisch und ästhetisch unverbindlich, kontingenten Regelformeln<br />

folgen. Die Reihe - kokett mathematisierend - als Formel zu bezeichnen, ist Trug und Selbstbetrug. Wäre<br />

Dodekaphonie als Tonsystem möglich gewesen, hätte sie auch als Kompositionsmethode Bestand gehabt und die<br />

Prophezeiung ihres Erfinders erfüllt: „Die Zeit wird kommen, in der die Fähigkeit, thematisches Material aus<br />

einer Grundreihe von zwölft Tönen zu gewinnen, eine unabdingbare Voraussetzung für die Zulassung zur<br />

Kompositionsklasse eines Konservatoriums sein wird.“ (Arnold Schönberg: Stil und Gedanke. Frankfurt 1955, S.<br />

110 und 118.)<br />

Zur schwankenden Deutung der Temperatur in der Schönberg-Schule, einmal als Notbehelf der Tonalität, einmal<br />

als Sieg des Geistes über die Natur, vgl. auch Martin Vogel: Die Zukunft der Musik. Düsseldorf 1968, S. 219. –<br />

DieLehre von den Tonbeziehungen. Bonn 1975, S. 260 ff. und Die Naturseptime. Bonn 1991, S. 224.) (Vgl.<br />

Anmerkung <strong>20</strong>.)<br />

Ernüchtert, wenn auch Gründe und Konsequenzen einer Musik kontingenten Regelwesens nicht benennend,<br />

schreibt daher Rudolf Stephan 1967: „Die Zwölftontechnik ist, obwohl sie sich in Regeln fassen lässt, weniger<br />

[!] ein System von Regeln, das es erlaubt, wieder einen handwerklich guten Tonsatz zu schreiben, als eine<br />

Sammlung von Vorschriften, die es dem Komponisten verwehrt, unversehens ins traditionelle musikalische