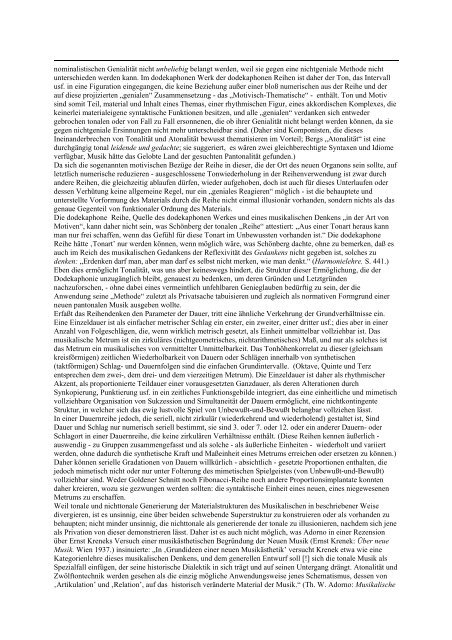

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

nominalistischen Genialität nicht unbeliebig belangt werden, weil sie gegen eine nichtgeniale Methode nicht<br />

unterschieden werden kann. Im dodekaphonen Werk der dodekaphonen Reihen ist daher der Ton, das Intervall<br />

usf. in eine Figuration eingegangen, die keine Beziehung außer einer bloß numerischen aus der Reihe und der<br />

auf diese projizierten „genialen“ Zusammensetzung - das „Motivisch-Thematische“ - enthält. Ton und Motiv<br />

sind somit Teil, material und Inhalt eines Themas, einer rhythmischen Figur, eines akkordischen Komplexes, die<br />

keinerlei materialeigene syntaktische Funktionen besitzen, und alle „genialen“ verdanken sich entweder<br />

gebrochen tonalen oder von Fall zu Fall ersonnenen, die ob ihrer Genialität nicht belangt werden können, da sie<br />

gegen nichtgeniale Ersinnungen nicht mehr unterscheidbar sind. (Daher sind Komponisten, die dieses<br />

Ineinanderbrechen von Tonalität und Atonalität bewusst thematisieren im Vorteil; Bergs „Atonalität“ ist eine<br />

durchgängig tonal leidende und gedachte; sie suggeriert, es wären zwei gleichberechtigte Syntaxen und Idiome<br />

verfügbar, Musik hätte das Gelobte Land der gesuchten Pantonalität gefunden.)<br />

Da sich die sogenannten motivischen Bezüge der Reihe in dieser, die der Ort des neuen Organons sein sollte, auf<br />

letztlich numerische reduzieren - ausgeschlossene Tonwiederholung in der Reihenverwendung ist zwar durch<br />

andere Reihen, die gleichzeitig ablaufen dürfen, wieder aufgehoben, doch ist auch für dieses Unterlaufen oder<br />

dessen Verhütung keine allgemeine Regel, nur ein „geniales Reagieren“ möglich - ist die behauptete und<br />

unterstellte Vorformung des Materials durch die Reihe nicht einmal illusionär vorhanden, sondern nichts als das<br />

genaue Gegenteil von funktionaler Ordnung des Materials.<br />

Die dodekaphone Reihe, Quelle des dodekaphonen Werkes und eines musikalischen Denkens „in der Art von<br />

Motiven“, kann daher nicht sein, was Schönberg der tonalen „Reihe“ attestiert: „Aus einer Tonart heraus kann<br />

man nur frei schaffen, wenn das Gefühl für diese Tonart im Unbewussten vorhanden ist.“ Die dodekaphone<br />

Reihe hätte ‚Tonart’ nur werden können, wenn möglich wäre, was Schönberg dachte, ohne zu bemerken, daß es<br />

auch im Reich des musikalischen Gedankens der Reflexivität des Gedankens nicht gegeben ist, solches zu<br />

denken: „Erdenken darf man, aber man darf es selbst nicht merken, wie man denkt.“ (Harmonielehre. S. 441.)<br />

Eben dies ermöglicht Tonalität, was uns aber keineswegs hindert, die Struktur dieser Ermöglichung, die der<br />

Dodekaphonie unzugänglich bleibt, genauest zu bedenken, um deren Gründen und Letztgründen<br />

nachzuforschen, - ohne dabei eines vermeintlich unfehlbaren Genieglauben bedürftig zu sein, der die<br />

Anwendung seine „Methode“ zuletzt als Privatsache tabuisieren und zugleich als normativen Formgrund einer<br />

neuen pantonalen Musik ausgeben wollte.<br />

Erfaßt das Reihendenken den Parameter der Dauer, tritt eine ähnliche Verkehrung der Grundverhältnisse ein.<br />

Eine Einzeldauer ist als einfacher metrischer Schlag ein erster, ein zweiter, einer dritter usf.; dies aber in einer<br />

Anzahl von Folgeschlägen, die, wenn wirklich metrisch gesetzt, als Einheit unmittelbar vollziehbar ist. Das<br />

musikalische Metrum ist ein zirkuläres (nichtgeometrisches, nichtarithmetisches) Maß, und nur als solches ist<br />

das Metrum ein musikalisches von vermittelter Unmittelbarkeit. Das Tonhöhenkorrelat zu dieser (gleichsam<br />

kreisförmigen) zeitlichen Wiederholbarkeit von Dauern oder Schlägen innerhalb von synthetischen<br />

(taktförmigen) Schlag- und Dauernfolgen sind die einfachen Grundintervalle. (Oktave, Quinte und Terz<br />

entsprechen dem zwei-, dem drei- und dem vierzeitigen Metrum). Die Einzeldauer ist daher als rhythmischer<br />

Akzent, als proportionierte Teildauer einer vorausgesetzten Ganzdauer, als deren Alterationen durch<br />

Synkopierung, Punktierung usf. in ein zeitliches Funktionsgebilde integriert, das eine einheitliche und mimetisch<br />

vollziehbare Organisation von Sukzession und Simultaneität der Dauern ermöglicht, eine nichtkontingente<br />

Struktur, in welcher sich das ewig lustvolle Spiel von Unbewußt-und-Bewußt belangbar vollziehen lässt.<br />

In einer Dauernreihe jedoch, die seriell, nicht zirkulär (wiederkehrend und wiederholend) gestaltet ist, Sind<br />

Dauer und Schlag nur numerisch seriell bestimmt, sie sind 3. oder 7. oder 12. oder ein anderer Dauern- oder<br />

Schlagort in einer Dauernreihe, die keine zirkulären Verhältnisse enthält. (Diese Reihen kennen äußerlich -<br />

auswendig - zu Gruppen zusammengefasst und als solche - als äußerliche Einheiten - wiederholt und variiert<br />

werden, ohne dadurch die synthetische Kraft und Maßeinheit eines Metrums erreichen oder ersetzen zu können.)<br />

Daher können serielle Gradationen von Dauern willkürlich - absichtlich - gesetzte Proportionen enthalten, die<br />

jedoch mimetisch nicht oder nur unter Folterung des mimetischen Spielgeistes (von Unbewußt-und-Bewußt)<br />

vollziehbar sind. Weder Goldener Schnitt noch Fibonacci-Reihe noch andere Proportionsimplantate konnten<br />

daher kreieren, wozu sie gezwungen werden sollten: die syntaktische Einheit eines neuen, eines niegewesenen<br />

Metrums zu erschaffen.<br />

Weil tonale und nichttonale Generierung der Materialstrukturen des Musikalischen in beschriebener Weise<br />

divergieren, ist es unsinnig, eine über beiden schwebende Superstruktur zu konstruieren oder als vorhanden zu<br />

behaupten; nicht minder unsinnig, die nichttonale als generierende der tonale zu illusionieren, nachdem sich jene<br />

als Privation von dieser demonstrieren lässt. Daher ist es auch nicht möglich, was Adorno in einer Rezension<br />

über Ernst Kreneks Versuch einer musikästhetischen Begründung der Neuen Musik (Ernst Krenek: Über neue<br />

Musik. Wien 1937.) insinuierte: „In ‚Grundideen einer neuen Musikästhetik’ versucht Krenek etwa wie eine<br />

Kategorienlehre dieses musikalischen Denkens, und dem generellen Entwurf soll [!] sich die tonale Musik als<br />

Spezialfall einfügen, der seine historische Dialektik in sich trägt und auf seinen Untergang drängt. Atonalität und<br />

Zwölftontechnik werden gesehen als die einzig mögliche Anwendungsweise jenes Schematismus, dessen von<br />

‚Artikulation’ und ‚Relation’, auf das historisch veränderte Material der Musik.“ (Th. W. Adorno: Musikalische