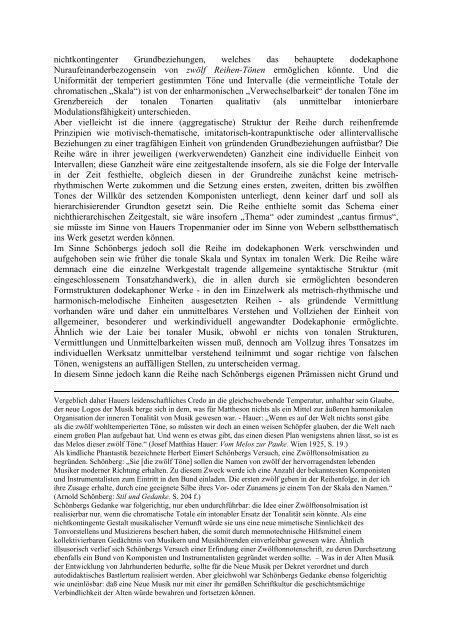

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

nichtkontingenter Grundbeziehungen, welches das behauptete dodekaphone<br />

Nuraufeinanderbezogensein von zwölf Reihen-Tönen ermöglichen könnte. Und die<br />

Uniformität der temperiert gestimmten Töne und Intervalle (die vermeintliche Totale der<br />

chromatischen „Skala“) ist von der enharmonischen „Verwechselbarkeit“ der tonalen Töne im<br />

Grenzbereich der tonalen Tonarten qualitativ (als unmittelbar intonierbare<br />

Modulationsfähigkeit) unterschieden.<br />

Aber vielleicht ist die innere (aggregatische) Struktur der Reihe durch reihenfremde<br />

Prinzipien wie motivisch-thematische, imitatorisch-kontrapunktische oder allintervallische<br />

Beziehungen zu einer tragfähigen Einheit von gründenden Grundbeziehungen aufrüstbar? Die<br />

Reihe wäre in ihrer jeweiligen (werkverwendeten) Ganzheit eine individuelle Einheit von<br />

Intervallen; diese Ganzheit wäre eine zeitgestaltende insofern, als sie die Folge der Intervalle<br />

in der Zeit festhielte, obgleich diesen in der Grundreihe zunächst keine metrischrhythmischen<br />

Werte zukommen und die Setzung eines ersten, zweiten, dritten bis zwölften<br />

Tones der Willkür des setzenden Komponisten unterliegt, denn keiner darf und soll als<br />

hierarchisierender Grundton gesetzt sein. Die Reihe enthielte somit das Schema einer<br />

nichthierarchischen Zeitgestalt, sie wäre insofern „Thema“ oder zumindest „cantus firmus“,<br />

sie müsste im Sinne von Hauers Tropenmanier oder im Sinne von Webern selbstthematisch<br />

ins Werk gesetzt werden können.<br />

Im Sinne Schönbergs jedoch soll die Reihe im dodekaphonen Werk verschwinden und<br />

aufgehoben sein wie früher die tonale Skala und Syntax im tonalen Werk. Die Reihe wäre<br />

demnach eine die einzelne Werkgestalt tragende allgemeine syntaktische Struktur (mit<br />

eingeschlossenem Tonsatzhandwerk), die in allen durch sie ermöglichten besonderen<br />

Formstrukturen dodekaphoner Werke - in den im Einzelwerk als metrisch-rhythmische und<br />

harmonisch-melodische Einheiten ausgesetzten Reihen - als gründende Vermittlung<br />

vorhanden wäre und daher ein unmittelbares Verstehen und Vollziehen der Einheit von<br />

allgemeiner, besonderer und werkindividuell angewandter Dodekaphonie ermöglichte.<br />

Ähnlich wie der Laie bei tonaler Musik, obwohl er nichts von tonalen Strukturen,<br />

Vermittlungen und Unmittelbarkeiten wissen muß, dennoch am Vollzug ihres Tonsatzes im<br />

individuellen Werksatz unmittelbar verstehend teilnimmt und sogar richtige von falschen<br />

Tönen, wenigstens an auffälligen Stellen, zu unterscheiden vermag.<br />

In diesem Sinne jedoch kann die Reihe nach Schönbergs eigenen Prämissen nicht Grund und<br />

Vergeblich daher Hauers leidenschaftliches Credo an die gleichschwebende Temperatur, unhaltbar sein Glaube,<br />

der neue Logos der Musik berge sich in dem, was für Mattheson nichts als ein Mittel zur äußeren harmonikalen<br />

Organisation der inneren Tonalität von Musik gewesen war. - Hauer: „Wenn es auf der Welt nichts sonst gäbe<br />

als die zwölf wohltemperierten Töne, so müssten wir doch an einen weisen Schöpfer glauben, der die Welt nach<br />

einem großen Plan aufgebaut hat. Und wenn es etwas gibt, das einen diesen Plan wenigstens ahnen lässt, so ist es<br />

das Melos dieser zwölf Töne.“ (Josef Matthias Hauer: Vom Melos zur Pauke. Wien 1925, S. 19.)<br />

Als kindliche Phantastik bezeich<strong>net</strong>e Herbert Eimert Schönbergs Versuch, eine Zwölftonsolmisation zu<br />

begründen. Schönberg: „Sie [die zwölf Töne] sollen die Namen von zwölf der hervorragendsten lebenden<br />

Musiker moderner Richtung erhalten. Zu diesem Zweck werde ich eine Anzahl der bekanntesten Komponisten<br />

und Instrumentalisten zum Eintritt in den Bund einladen. Die ersten zwölf geben in der Reihenfolge, in der ich<br />

ihre Zusage erhalte, durch eine geeig<strong>net</strong>e Silbe ihres Vor- oder Zunamens je einem Ton der Skala den Namen.“<br />

(Arnold Schönberg: Stil und Gedanke. S. <strong>20</strong>4 f.)<br />

Schönbergs Gedanke war folgerichtig, nur eben undurchführbar: die Idee einer Zwölftonsolmisation ist<br />

realisierbar nur, wenn die chromatische Totale ein intonabler Ersatz der Tonalität sein könnte. Als eine<br />

nichtkontingente Gestalt musikalischer Vernunft würde sie uns eine neue mimetische Sinnlichkeit des<br />

Tonvorstellens und Musizierens beschert haben, die somit durch memnotechnische Hilfsmittel einem<br />

kollektivierbaren Gedächtnis von Musikern und Musikhörenden einverleibbar gewesen wäre. Ähnlich<br />

illsusorisch verlief sich Schönbergs Versuch einer Erfindung einer Zwölftonnotenschrift, zu deren Durchsetzung<br />

ebenfalls ein Bund von Komponisten und Instrumentalisten gegründet werden sollte. – Was in der Alten Musik<br />

der Entwicklung von Jahrhunderten bedurfte, sollte für die Neue Musik per Dekret verord<strong>net</strong> und durch<br />

autodidaktisches Bastlertum realisiert werden. Aber gleichwohl war Schönbergs Gedanke ebenso folgerichtig<br />

wie uneinlösbar: daß eine Neue Musik nur mit einer ihr gemäßen Schriftkultur die geschichtsmächtige<br />

Verbindlichkeit der Alten würde bewahren und fortsetzen können.