ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

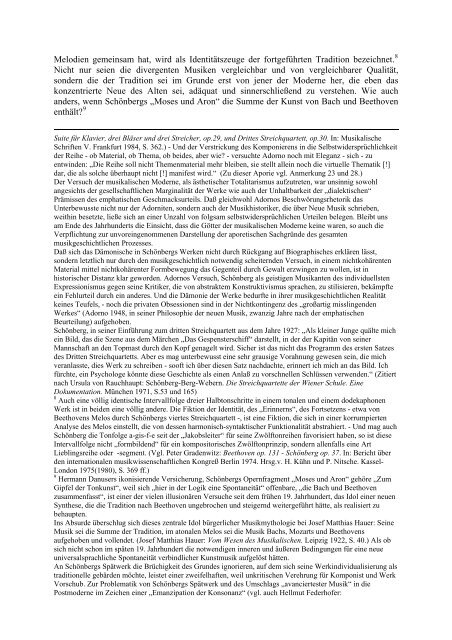

Melodien gemeinsam hat, wird als Identitätszeuge der fortgeführten Tradition bezeich<strong>net</strong>. 8<br />

Nicht nur seien die divergenten Musiken vergleichbar und von vergleichbarer Qualität,<br />

sondern die der Tradition sei im Grunde erst von jener der Moderne her, die eben das<br />

konzentrierte Neue des Alten sei, adäquat und sinnerschließend zu verstehen. Wie auch<br />

anders, wenn Schönbergs „Moses und Aron“ die Summe der Kunst von Bach und Beethoven<br />

enthält? 9<br />

Suite für Klavier, drei Bläser und drei Streicher, op.29, und Drittes Streichquartett, op.30. In: Musikalische<br />

Schriften V. Frankfurt 1984, S. 362.) - Und der Verstrickung des Komponierens in die Selbstwidersprüchlichkeit<br />

der Reihe - ob Material, ob Thema, ob beides, aber wie? - versuchte Adorno noch mit Eleganz - sich - zu<br />

entwinden: „Die Reihe soll nicht Themenmaterial mehr bleiben, sie stellt allein noch die virtuelle Thematik [!]<br />

dar, die als solche überhaupt nicht [!] manifest wird.“ (Zu dieser Aporie vgl. Anmerkung 23 und 28.)<br />

Der Versuch der musikalischen Moderne, als ästhetischer Totalitarismus aufzutreten, war unsinnig sowohl<br />

angesichts der gesellschaftlichen Marginalität der Werke wie auch der Unhaltbarkeit der „dialektischen“<br />

Prämissen des emphatischen Geschmacksurteils. Daß gleichwohl Adornos Beschwörungsrhetorik das<br />

Unterbewusste nicht nur der Adorniten, sondern auch der Musikhistoriker, die über Neue Musik schrieben,<br />

weithin besetzte, ließe sich an einer Unzahl von folgsam selbstwidersprüchlichen Urteilen belegen. Bleibt uns<br />

am Ende des Jahrhunderts die Einsicht, dass die Götter der musikalischen Moderne keine waren, so auch die<br />

Verpflichtung zur unvoreingenommenen Darstellung der aporetischen Sachgründe des gesamten<br />

musikgeschichtlichen Prozesses.<br />

Daß sich das Dämonische in Schönbergs Werken nicht durch Rückgang auf Biographisches erklären lässt,<br />

sondern letztlich nur durch den musikgeschichtlich notwendig scheiternden Versuch, in einem nichtkohärenten<br />

Material mittel nichtkohärenter Formbewegung das Gegenteil durch Gewalt erzwingen zu wollen, ist in<br />

historischer Distanz klar geworden. Adornos Versuch, Schönberg als geistigen Musikanten des individuellsten<br />

Expressionismus gegen seine Kritiker, die von abstraktem Konstruktivismus sprachen, zu stilisieren, bekämpfte<br />

ein Fehlurteil durch ein anderes. Und die Dämonie der Werke bedurfte in ihrer musikgeschichtlichen Realität<br />

keines Teufels, - noch die privaten Obsessionen sind in der Nichtkontingenz des „großartig misslingenden<br />

Werkes“ (Adorno 1948, in seiner Philosophie der neuen Musik, zwanzig Jahre nach der emphatischen<br />

Beurteilung) aufgehoben.<br />

Schönberg, in seiner Einführung zum dritten Streichquartett aus dem Jahre 1927: „Als kleiner Junge quälte mich<br />

ein Bild, das die Szene aus dem Märchen „Das Gespensterschiff“ darstellt, in der der Kapitän von seiner<br />

Mannschaft an den Topmast durch den Kopf genagelt wird. Sicher ist das nicht das Programm des ersten Satzes<br />

des Dritten Streichquartetts. Aber es mag unterbewusst eine sehr grausige Vorahnung gewesen sein, die mich<br />

veranlasste, dies Werk zu schreiben - sooft ich über diesen Satz nachdachte, erinnert ich mich an das Bild. Ich<br />

fürchte, ein Psychologe könnte diese Geschichte als einen Anlaß zu vorschnellen Schlüssen verwenden.“ (Zitiert<br />

nach Ursula von Rauchhaupt: Schönberg-Berg-Webern. Die Streichquartette der Wiener Schule. Eine<br />

Dokumentation. München 1971, S.53 und 165)<br />

8 Auch eine völlig identische Intervallfolge dreier Halbtonschritte in einem tonalen und einem dodekaphonen<br />

Werk ist in beiden eine völlig andere. Die Fiktion der Identität, des „Erinnerns“, des Fortsetzens - etwa von<br />

Beethovens Melos durch Schönbergs viertes Streichquartett -, ist eine Fiktion, die sich in einer korrumpierten<br />

Analyse des Melos einstellt, die von dessen harmonisch-syntaktischer Funktionalität abstrahiert. - Und mag auch<br />

Schönberg die Tonfolge a-gis-f-e seit der „Jakobsleiter“ für seine Zwölftonreihen favorisiert haben, so ist diese<br />

Intervallfolge nicht „formbildend“ für ein kompositorisches Zwölftonprinzip, sondern allenfalls eine Art<br />

Lieblingsreihe oder -segment. (Vgl. Peter Gradenwitz: Beethoven op. 131 - Schönberg op. 37. In: Bericht über<br />

den internationalen musikwissenschaftlichen Kongreß Berlin 1974. Hrsg.v. H. Kühn und P. Nitsche. Kassel-<br />

London 1975(1980), S. 369 ff.)<br />

9 Hermann Danusers ikonisierende Versicherung, Schönbergs Opernfragment „Moses und Aron“ gehöre „Zum<br />

Gipfel der Tonkunst“, weil sich „hier in der Logik eine Spontaneität“ offenbare, „die Bach und Beethoven<br />

zusammenfasst“, ist einer der vielen illusionären Versuche seit dem frühen 19. Jahrhundert, das Idol einer neuen<br />

Synthese, die die Tradition nach Beethoven ungebrochen und steigernd weitergeführt hätte, als realisiert zu<br />

behaupten.<br />

Ins Absurde überschlug sich dieses zentrale Idol bürgerlicher Musikmythologie bei Josef Matthias Hauer: Seine<br />

Musik sei die Summe der Tradition, im atonalen Melos sei die Musik Bachs, Mozarts und Beethovens<br />

aufgehoben und vollendet. (Josef Matthias Hauer: Vom Wesen des Musikalischen. Leipzig 1922, S. 40.) Als ob<br />

sich nicht schon im späten 19. Jahrhundert die notwendigen inneren und äußeren Bedingungen für eine neue<br />

universalsprachliche Spontaneität verbindlicher Kunstmusik aufgelöst hätten.<br />

An Schönbergs Spätwerk die Brüchigkeit des Grundes ignorieren, auf dem sich seine Werkindividualisierung als<br />

traditionelle gebärden möchte, leistet einer zweifelhaften, weil unkritischen Verehrung für Komponist und Werk<br />

Vorschub. Zur Problematik von Schönbergs Spätwerk und des Umschlags „avanciertester Musik“ in die<br />

Postmoderne im Zeichen einer „Emanzipation der Konsonanz“ (vgl. auch Hellmut Federhofer: