Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe

Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe

Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

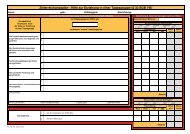

Hierbei können relativ grobe Kategorien gewählt werden<br />

wie beispielsweise:<br />

●● Schulnoten von 1 bis 6<br />

●● Zielsetzung im Hilfeplan voll, weitgehend, ausreichend,<br />

kaum, mangelhaft, gar nicht erreicht.<br />

●● Zielerreichungsgrade in Prozent<br />

Empfohlen wird, eine Stufung in sechs Schritten vorzunehmen,<br />

um eine Angabe „weder/noch“ zu vermeiden.<br />

Eine solche Einschätzung erfolgt implizit (teilweise<br />

auch schon explizit) ohnehin durch die fallführende<br />

Fachkraft im laufenden Prozess. Es geht an dieser Stelle<br />

daher um die Systematisierung und Nutzung für<br />

den Steuerungsprozess.<br />

Die Frage ist: Wer trifft die Einschätzung darüber,<br />

in welchem Ausmaß die Zielsetzung des Hilfeplans<br />

erreicht wurde? Hier gibt es unterschiedliche Varianten.<br />

Möglich ist, dass die Entscheidung alleine durch<br />

die fallführende Fachkraft oder gemeinsam von Fachkraft,<br />

Anbieter, Kind und Personensorgeberechtigten<br />

getroffen wird.<br />

Als Argument gegen diese Form der Erfolgsmessung<br />

wird häufig benannt, damit befinde man sich im<br />

Bereich subjektiver Einschätzungen. Aber: Wenn nicht<br />

die Fachkraft und/oder die Kinder und Jugendlichen<br />

selbst, wer soll dann vor dem Hintergrund der individuell<br />

spezifisch sehr unterschiedlichen Zielsetzungen<br />

einen Zielerreichungsgrad einschätzen?<br />

●● Steuerung auf aggregierter Ebene,<br />

nicht auf Einzelfallebene<br />

Die Ergebnisse erzieherischer Hilfen wird nicht nur<br />

durch die Arbeitsweise der Fachkräfte im Jugendamt,<br />

sondern auch durch externe Faktoren beeinflusst, insbesondere<br />

auch durch die sog. Koproduzenten, die<br />

Kinder und Jugendlichen und die Personensorgeberechtigten.<br />

Daher ist es sinnvoll, auf aggregierter Ebene zu<br />

steuern und sich vom Einzelfall zu lösen.<br />

Dass im Einzelfall z.B. Außenstehende den Abbruch<br />

der Maßnahme durch den Jugendlichen forciert haben<br />

ist nachvollziehbar und wenig steuerungsrelevant.<br />

Die Aussage, dass ein Anbieter eine nur 10 prozentige<br />

Abbruchquote aufweist, im Vergleich zu der 40<br />

prozentigen Abbruchquote eines anderen Anbieters,<br />

ist da schon wesentlich aussagekräftiger.<br />

Für die praktische Umsetzung bedeutet das eine<br />

große Herausforderung. Auf Grund der bisher kaum<br />

vorhandenen Transparenz im Hinblick auf die Ergebnisqualität<br />

erzieherischer Hilfen sind realistische Zielsetzungen<br />

nicht leicht zu bestimmen.<br />

Daher sollte in der Umsetzung eine Annäherungsphase<br />

an die realistische Zielsetzungen eingeplant<br />

werden.<br />

●● Fachliche und fiskalische Ziele<br />

in Zusammenhang sehen<br />

Ziel des Bundesmodellprogramms ist die Rationalisierung<br />

des Finanzierungssystems erzieherischer Hilfen<br />

im Sinne einer optimierten Allokation von Mitteln und<br />

einer verbesserten Wirksamkeit der Hilfen.<br />

Bei der Diskussion um die Wirkung erzieherischer<br />

Hilfen geht es daher neben dem fachlichen Erfolg einer<br />

Hilfe auch um fiskalische Zielsetzungen.<br />

Oft sind fachliche und fiskalische Ziele sogar identisch,<br />

beispielsweise wenn es um die Reduzierung<br />

von Heimunterbringungen geht, die Steigerung des<br />

Anteils Pflegekindern sowie die Nachhaltigkeit von<br />

Hilfen. Darüber hinaus sollten auch rein fiskalische<br />

Zielsetzungen betrachtet werden, die Auskunft über<br />

die Ressourceneffizienz geben, beispielsweise die Erhebung<br />

der gesamten Kosten eines Falls bei Beendigung.<br />

5.3 Prozessuale Hinweise zur<br />

Umsetzungsphase der Etablierung<br />

wirkungsorientierter Anreizsysteme<br />

●● Bewährte Begrifflichkeiten wählen!<br />

Der Begriff der Wirkungsorientierung hat es in der<br />

fachlichen Diskussion zu einigem Facettenreichtum<br />

gebracht: Outcome, impact, effect, Wirkung, Ergebnis<br />

etc.: Bezeichnungen für unterschiedliche Dimensionen<br />

des Begriffs „Wirkung“, die allerdings sehr unterschiedlich<br />

interpretiert werden.<br />

Empfohlen wird, auf den Begriff der Ergebnisqualität<br />

zurückzugreifen, da dieser im Zuge der Debatte<br />

um Qualitätsdefinitionen bereits eindeutiger belegt<br />

ist. So können wenig fruchtbare aber sehr zeitraubende<br />

Diskussionen um Begrifflichkeiten vermieden werden.<br />

Kohlmeyer – Ausgestaltung wirkungsorientierter Anreizsysteme | 43