Ãrzteblatt - qs- nrw

Ãrzteblatt - qs- nrw

Ãrzteblatt - qs- nrw

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Fortbildung<br />

Die brandenburgische Ernährungs- und Krebsstudie – was haben wir erreicht und wo wollen wir hin<br />

Manuela M. Bergmann 1<br />

Heiner Boeing 1<br />

Anja Kroke 1<br />

Adelheid Quehl 2<br />

1 Deutsches Institut für Ernährungsforschung<br />

Potsdam-Rehbrücke<br />

2 Tumorzentrum Potsdam e.V.,<br />

Klinikum Ernst von Bergmann<br />

Die rasante Veränderung der natürlichen<br />

und gesellschaftlichen Umwelt hat in der<br />

Vergangenheit zu einer beträchtlichen Verlängerung<br />

der Lebenserwartung des Menschen<br />

geführt. Die Erfolge der biomedizinischen<br />

Forschung provozieren deshalb die<br />

Frage, welche Ernährung und welcher Lebensstil<br />

zu der Ausschöpfung des Lebenszeitpotenzials<br />

des Menschen führen. Neuere<br />

biomedizinische Erkenntnisse lassen<br />

vermuten, daß wir die durchschnittliche Lebenserwartung<br />

sogar noch weiter steigern<br />

können. Dies sollte aber von einem verringerten<br />

Auftreten chronischer Erkrankungen<br />

und einer besseren Lebensqualität bis ins<br />

hohe Alter begleitet sein. Neben weiteren<br />

Erfolgen auf dem Gebiet der kurativen Medizin<br />

wird bei der Steigerung der Lebenserwartung<br />

insbesondere die primäre Prävention<br />

eine wichtige, möglicherweise die<br />

entscheidendende Rolle spielen. Präventive<br />

Hinweise und Empfehlungen sollten relativ<br />

einfache Maßnahmen beinhalten, die möglichst<br />

große Effekte im Hinblick auf die Absenkung<br />

des Erkrankungsrisikos erzielen.<br />

Effektive Präventionsmaßnahmen erfordern<br />

jedoch ein tieferes Verständnis des Zusammenwirkens<br />

verschiedener Faktoren wie<br />

Ernährung, Lebensstil und Genetik bei der<br />

Entstehung von Erkrankungen.<br />

Die Erforschung dieser Zusammenhänge<br />

ist Gegenstand der Epidemiologie. Dieses<br />

Fachgebiet versorgt insbesondere die Gesundheitswissenschaften<br />

mit auf konkreten<br />

Zahlen basierendem Wissen. Ergebnisse<br />

aus bevölkerungsbezogenen Kohortenstudien<br />

spielen dabei eine zentrale Rolle.<br />

Kohortenstudien beobachten Personengruppen<br />

hinsichtlich des Auftretens von<br />

Neuerkrankungen, nachdem in einer Eingangsuntersuchung<br />

die Expositionsmerkmale<br />

wie Lebensstil- und Umweltfaktoren<br />

und sozialdemographische Merkmale der<br />

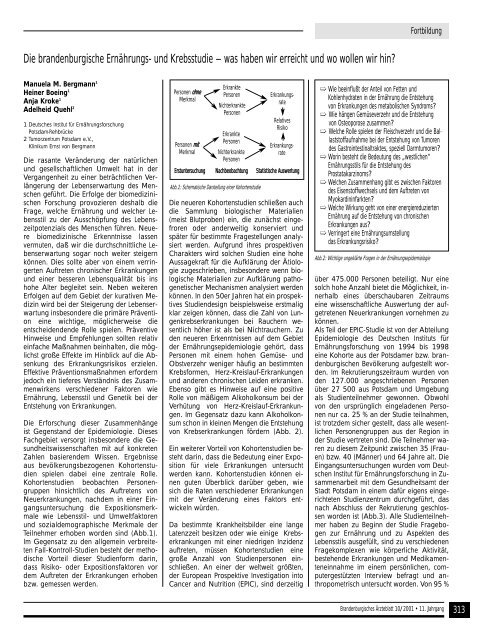

Teilnehmer erhoben worden sind (Abb.1).<br />

Im Gegensatz zu den allgemein verbreiteten<br />

Fall-Kontroll-Studien besteht der methodische<br />

Vorteil dieser Studienform darin,<br />

dass Risiko- oder Expositionsfaktoren vor<br />

dem Auftreten der Erkrankungen erhoben<br />

bzw. gemessen werden.<br />

Personen ohne<br />

Merkmal<br />

Personen mit<br />

Merkmal<br />

Erkrankte<br />

Personen<br />

Nichterkrankte<br />

Personen<br />

Erkrankte<br />

Personen<br />

Nichterkrankte<br />

Personen<br />

Abb.1: Schematische Darstellung einer Kohortenstudie<br />

Relatives<br />

Risiko<br />

Erkrankungsrate<br />

Erkrankungsrate<br />

Erstuntersuchung Nachbeobachtung Statistische Auswertung<br />

Die neueren Kohortenstudien schließen auch<br />

die Sammlung biologischer Materialien<br />

(meist Blutproben) ein, die zunächst eingefroren<br />

oder anderweitig konserviert und<br />

später für bestimmte Fragestellungen analysiert<br />

werden. Aufgrund ihres prospektiven<br />

Charakters wird solchen Studien eine hohe<br />

Aussagekraft für die Aufklärung der Ätiologie<br />

zugeschrieben, insbesondere wenn biologische<br />

Materialien zur Aufklärung pathogenetischer<br />

Mechanismen analysiert werden<br />

können. In den 50er Jahren hat ein prospektives<br />

Studiendesign beispielsweise erstmalig<br />

klar zeigen können, dass die Zahl von Lungenkrebserkrankungen<br />

bei Rauchern wesentlich<br />

höher ist als bei Nichtrauchern. Zu<br />

den neueren Erkenntnissen auf dem Gebiet<br />

der Ernährungsepidemiologie gehört, dass<br />

Personen mit einem hohen Gemüse- und<br />

Obstverzehr weniger häufig an bestimmten<br />

Krebsformen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />

und anderen chronischen Leiden erkranken.<br />

Ebenso gibt es Hinweise auf eine positive<br />

Rolle von mäßigem Alkoholkonsum bei der<br />

Verhütung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.<br />

Im Gegensatz dazu kann Alkoholkonsum<br />

schon in kleinen Mengen die Entstehung<br />

von Krebserkrankungen fördern (Abb. 2).<br />

Ein weiterer Vorteil von Kohortenstudien besteht<br />

darin, dass die Bedeutung einer Exposition<br />

für viele Erkrankungen untersucht<br />

werden kann. Kohortenstudien können einen<br />

guten Überblick darüber geben, wie<br />

sich die Raten verschiedener Erkrankungen<br />

mit der Veränderung eines Faktors entwickeln<br />

würden.<br />

Da bestimmte Krankheitsbilder eine lange<br />

Latenzzeit besitzen oder wie einige Krebserkrankungen<br />

mit einer niedrigen Inzidenz<br />

auftreten, müssen Kohortenstudien eine<br />

große Anzahl von Studienpersonen einschließen.<br />

An einer der weltweit größten,<br />

der European Prospektive Investigation into<br />

Cancer and Nutrition (EPIC), sind derzeitig<br />

➯ Wie beeinflußt der Anteil von Fetten und<br />

Kohlenhydraten in der Ernährung die Entstehung<br />

von Erkrankungen des metabolischen Syndroms<br />

➯ Wie hängen Gemüseverzehr und die Entstehung<br />

von Osteoporose zusammen<br />

➯ Welche Rolle spielen der Fleischverzehr und die Ballaststoffaufnahme<br />

bei der Entstehung von Tumoren<br />

des Gastrointestinaltraktes, speziell Darmtumoren<br />

➯ Worin besteht die Bedeutung des „westlichen“<br />

Ernährungsstils für die Entstehung des<br />

Prostatakarzinoms<br />

➯ Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Faktoren<br />

des Eisenstoffwechsels und dem Auftreten von<br />

Myokardininfarkten<br />

➯ Welche Wirkung geht von einer energiereduzierten<br />

Ernährung auf die Entstehung von chronischen<br />

Erkrankungen aus<br />

➯ Verringert eine Ernährungsumstellung<br />

das Erkrankungsrisiko<br />

Abb.2: Wichtige ungeklärte Fragen in der Ernährungsepidemiologie<br />

über 475.000 Personen beteiligt. Nur eine<br />

solch hohe Anzahl bietet die Möglichkeit, innerhalb<br />

eines überschaubaren Zeitraums<br />

eine wissenschaftliche Auswertung der aufgetretenen<br />

Neuerkrankungen vornehmen zu<br />

können.<br />

Als Teil der EPIC-Studie ist von der Abteilung<br />

Epidemiologie des Deutschen Instituts für<br />

Ernährungsforschung von 1994 bis 1998<br />

eine Kohorte aus der Potsdamer bzw. brandenburgischen<br />

Bevölkerung aufgestellt worden.<br />

Im Rekrutierungszeitraum wurden von<br />

den 127.000 angeschriebenen Personen<br />

über 27 500 aus Potsdam und Umgebung<br />

als Studienteilnehmer gewonnen. Obwohl<br />

von den ursprünglich eingeladenen Personen<br />

nur ca. 25 % an der Studie teilnahmen,<br />

ist trotzdem sicher gestellt, dass alle wesentlichen<br />

Personengruppen aus der Region in<br />

der Studie vertreten sind. Die Teilnehmer waren<br />

zu diesem Zeitpunkt zwischen 35 (Frauen)<br />

bzw. 40 (Männer) und 64 Jahre alt. Die<br />

Eingangsuntersuchungen wurden vom Deutschen<br />

Institut für Ernährungsforschung in Zusammenarbeit<br />

mit dem Gesundheitsamt der<br />

Stadt Potsdam in einem dafür eigens eingerichteten<br />

Studienzentrum durchgeführt, das<br />

nach Abschluss der Rekrutierung geschlossen<br />

worden ist (Abb.3). Alle Studienteilnehmer<br />

haben zu Beginn der Studie Fragebogen<br />

zur Ernährung und zu Aspekten des<br />

Lebensstils ausgefüllt, sind zu verschiedenen<br />

Fragekomplexen wie körperliche Aktivität,<br />

bestehende Erkrankungen und Medikamenteneinnahme<br />

im einem persönlichen, computergestützten<br />

Interview befragt und anthropometrisch<br />

untersucht worden. Von 95 %<br />

Brandenburgisches Ärzteblatt 10/2001 • 11. Jahrgang<br />

313