Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut

Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut

Einsicht 06 - Fritz Bauer Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

schnell vorwärts.« 11 Manche Kommandeure weiteten das Mordprogramm<br />

sogar noch aus. So befahl der Oberbefehlshaber der 11. Armee,<br />

Generaloberst Eugen Ritter von Schobert, nicht nur sämtliche<br />

gefangenen Politoffi ziere der Roten Armee, sondern grundsätzlich<br />

auch alle »politischen Kommissare der Zivilverwaltung kurzerhand<br />

zu erschießen«, obwohl die Kommissarrichtlinien dies gar nicht<br />

verlangten. 12<br />

Während der Großteil der Truppenführer die ›verbrecherischen<br />

Befehle‹ rundherum akzeptierte und manche sie sogar ausdrücklich<br />

guthießen, regte sich bei einer Minderheit von Befehlshabern<br />

Kritik. Einige Kommandeure zogen aus ihren Vorbehalten sogar<br />

Konsequenzen. 13 So empörte sich General John Ansat, Kommandeur<br />

der 110. Infanteriedivision, dass seine Soldaten »keine Henkersknechte«<br />

seien, und schränkte die Kommissarrichtlinien durch<br />

reglementierende Befehlszusätze eigenmächtig ein. 14 Er untersagte<br />

seinen Truppen, Erschießungen von gefangenen Kommissaren selbst<br />

vorzunehmen. Zugleich befahl er jedoch, die Politoffi ziere zumindest<br />

auszusondern und an »andere Stellen« wie die Feldgendarmerie oder<br />

die SS-Kommandos auszuliefern, die die fälligen Exekutionen übernehmen<br />

sollten. Wie hier mündeten die begrenzten Interventionen<br />

der Kritiker der Kommissarrichtlinien in der Regel in arbeitsteilige<br />

Arrangements ein, die letztlich nichts am Endziel der Vernichtungspolitik<br />

änderten und ihre Realisierung durch die Atomisierung von<br />

Tatablauf und Verantwortung sogar erleichterten.<br />

Der wohl gewichtigste Vorbehalt bestand in der pragmatischen<br />

Sorge vor negativen Rückwirkungen auf die militärische Disziplin.<br />

Kaum eine Bestimmung rief dabei so viel Skepsis hervor wie die<br />

im Kriegsgerichtsbarkeitserlass verfügte Aufhebung des Strafverfolgungszwanges<br />

bei Gewalttaten von Wehrmachtsoldaten gegen<br />

Zivilisten. Doch auch die Ermächtigung der Truppen zur eigenständigen<br />

Durchführung von Exekutionen, ob gegen Zivilpersonen<br />

oder Kommissare, stieß auf Bedenken. Die Kritik erschöpfte sich<br />

weitgehend in der Sorge vor einer »Verwilderung« der Soldaten und<br />

schloss die grundsätzliche Übereinstimmung mit den Prinzipien der<br />

›verbrecherischen Befehle‹ nicht aus. Selbst ein Hardliner wie Generalfeldmarschall<br />

Walter von Reichenau, der sich besonders frühzeitig<br />

als dezidierter Befürworter der radikalen »Führererlasse« zu erkennen<br />

gab, warnte davor, dass die Truppen in einen »Erschießungstaumel«<br />

verfallen und außer Kontrolle geraten könnten. 15 Die meisten<br />

Kommandeure trugen diesen Bedenken Rechnung, indem sie die<br />

Bekanntgabe der ›verbrecherischen Befehle‹ mit eindringlichen<br />

11 Rede des Oberbefehlshabers der 18. Armee, 25.4.1941, Bundesarchiv-Militärarchiv<br />

(BA-MA), RH 20-18/71, Bl. 20–34.<br />

12 Kriegstagebuch der 239. Inf.Div., 18.6.1941, BA-MA, RH 26-239/17.<br />

13 Vgl. Römer, »›Im alten Deutschland‹«, S. 69–72.<br />

14 Besprechung bei der 102. Inf.Div., 10.6.1941, BA-MA, RH 26-102/6, Anl. 21.<br />

15 Besprechung des Oberbefehlshabers der 6. Armee, 28.4.1941, BA-MA, RH<br />

24-17/41, Bl. 26 f.<br />

Appellen zur Aufrechterhaltung der militärischen Disziplin verbanden,<br />

die Bestimmungen der Erlasse ansonsten aber nicht weiter<br />

antasteten. Hinter den stereotypen Mahnungen zur »Wahrung<br />

der Manneszucht« stand die Furcht vor der Beeinträchtigung der<br />

militärischen Leistungsfähigkeit der Verbände, die aus Sicht der<br />

erfolgsorientierten Truppenführer oberste Priorität haben musste.<br />

Der Widerwillen gegen unkontrollierte Willkürhandlungen beruhte<br />

jedoch nicht zuletzt auch auf traditionellen Selbstbildern und den<br />

damit verbundenen Ehrvorstellungen: Wie sich in vereinzelten Fällen<br />

zeigte, weckten die Kommissarrichtlinien in manchen Einheiten<br />

nicht nur Sorgen um die Disziplin, sondern widersprachen dort regelrecht<br />

»dem soldatischen Empfi nden«. 16<br />

Gerade die Zielrichtung und Reichweite der Modifi kationen, die<br />

manche Truppenführer an den ›verbrecherischen Befehlen‹ anbrachten,<br />

offenbarten freilich, dass die Sorgen der Kommandeure mehr<br />

um die eigenen Truppen als um die Opfer kreisten. Die Eingriffe<br />

in die Kommissarrichtlinien führten lediglich zu einer räumlichen<br />

und institutionellen Verlagerung des Mordprogramms und dienten<br />

vor allem zur Entlastung der Fronttruppen, die allerdings mit der<br />

Selektion der Politoffi ziere weiterhin einen essenziellen Tatbeitrag<br />

zu leisten hatten. Die Änderungen am Kriegsgerichtsbarkeitserlass<br />

zielten nicht auf eine vollständige Revision der Gewaltpolitik,<br />

sondern in erster Linie auf ein höheres Maß an Kontrolle über die<br />

Durchführung der Repressalien. Kaum ein Kommandeur dachte daran,<br />

sich der Mitwirkung an der Realisierung der ›verbrecherischen<br />

Befehle‹ vollständig zu versagen.<br />

Dies war nicht allein die Folge verabsolutierter Gehorsamspfl<br />

icht und Loyalität gegenüber dem »Führer«. Die Zustimmung zu<br />

den »Führererlassen« speiste sich vor allem aus dem weithin geteilten<br />

Konsens über die Notwendigkeit des Feldzugs gegen die Sowjetunion<br />

und das Ziel der »Ausrottung des Bolschewismus«. Kaum<br />

einer der antikommunistisch gesinnten Truppenführer des Ostheeres<br />

zweifelte daran, dass es in dem bevorstehenden Krieg um eine existenzielle<br />

Auseinandersetzung mit einem skrupellosen Todfeind ging,<br />

in der jedes Mittel gerechtfertigt war, ja, »besondere Maßnahmen«<br />

sogar zwingend geboten erschienen. Die Identifi kation mit den ideologischen<br />

Prämissen des »Unternehmens Barbarossa« manifestierte<br />

sich besonders deutlich in der weitverbreiteten Übereinstimmung<br />

mit dem dämonischen Feindbild von den sowjetischen Kommissaren,<br />

das der Vernichtungspolitik zugrunde lag. Die Befürwortung<br />

des kompromisslosen Befriedungskonzepts, das auf Abschreckung<br />

durch Terror setzte, resultierte außerdem aus der Identifi kation mit<br />

der Blitzkriegsstrategie, für deren Erfolg die Radikalisierung der<br />

Besatzungsherrschaft unverzichtbar erschien. Vom Kommissarbefehl<br />

erhofften sich viele Truppenführer daher auch militärische Vorteile,<br />

16 Tätigkeitsbericht (Ic) der 78. Inf.Div., 1.6.–22.6.1941, BA-MA, RH 26-78/64.<br />

34 <strong>Einsicht</strong><br />

<strong>Einsicht</strong> <strong>06</strong> Herbst 2011<br />

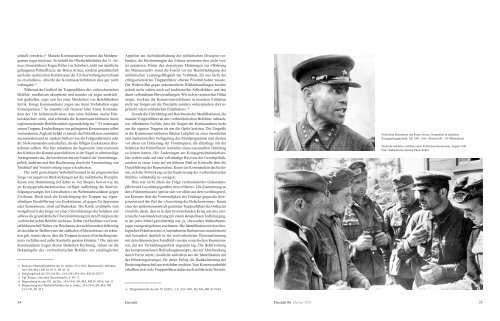

Politischer Kommissar der Roten Armee, fotografi ert in deutscher<br />

Kriegsgefangenschaft, Juli 1941. Foto: ullstein bild – SV-Bilderdienst<br />

Deutsche Soldaten verhören einen Politischen Kommissar, August 1941.<br />

Foto: Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl<br />

35