6 LABATE - Conservatorio di Messina

6 LABATE - Conservatorio di Messina

6 LABATE - Conservatorio di Messina

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

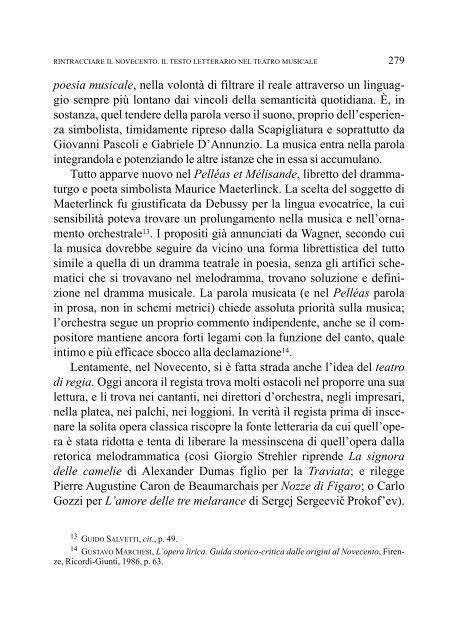

RINTRACCIARE IL NOVECENTO. IL TESTO LETTERARIO NEL TEATRO MUSICALE 279<br />

poesia musicale, nella volontà <strong>di</strong> filtrare il reale attraverso un linguaggio<br />

sempre più lontano dai vincoli della semanticità quoti<strong>di</strong>ana. È, in<br />

sostanza, quel tendere della parola verso il suono, proprio dell’esperienza<br />

simbolista, timidamente ripreso dalla Scapigliatura e soprattutto da<br />

Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. La musica entra nella parola<br />

integrandola e potenziando le altre istanze che in essa si accumulano.<br />

Tutto apparve nuovo nel Pelléas et Mélisande, libretto del drammaturgo<br />

e poeta simbolista Maurice Maeterlinck. La scelta del soggetto <strong>di</strong><br />

Maeterlinck fu giustificata da Debussy per la lingua evocatrice, la cui<br />

sensibilità poteva trovare un prolungamento nella musica e nell’ornamento<br />

orchestrale 13 . I propositi già annunciati da Wagner, secondo cui<br />

la musica dovrebbe seguire da vicino una forma librettistica del tutto<br />

simile a quella <strong>di</strong> un dramma teatrale in poesia, senza gli artifici schematici<br />

che si trovavano nel melodramma, trovano soluzione e definizione<br />

nel dramma musicale. La parola musicata (e nel Pelléas parola<br />

in prosa, non in schemi metrici) chiede assoluta priorità sulla musica;<br />

l’orchestra segue un proprio commento in<strong>di</strong>pendente, anche se il compositore<br />

mantiene ancora forti legami con la funzione del canto, quale<br />

intimo e più efficace sbocco alla declamazione 14 .<br />

Lentamente, nel Novecento, si è fatta strada anche l’idea del teatro<br />

<strong>di</strong> regia. Oggi ancora il regista trova molti ostacoli nel proporre una sua<br />

lettura, e li trova nei cantanti, nei <strong>di</strong>rettori d’orchestra, negli impresari,<br />

nella platea, nei palchi, nei loggioni. In verità il regista prima <strong>di</strong> inscenare<br />

la solita opera classica riscopre la fonte letteraria da cui quell’opera<br />

è stata ridotta e tenta <strong>di</strong> liberare la messinscena <strong>di</strong> quell’opera dalla<br />

retorica melodrammatica (così Giorgio Strehler riprende La signora<br />

delle camelie <strong>di</strong> Alexander Dumas figlio per la Traviata; e rilegge<br />

Pierre Augustine Caron de Beaumarchais per Nozze <strong>di</strong> Figaro; o Carlo<br />

Gozzi per L’amore delle tre melarance <strong>di</strong> Sergej Sergeevič Prokof’ev).<br />

13 GUIDO SALVETTI, cit., p. 49.<br />

14 GUSTAVO MARCHESI, L’opera lirica. Guida storico-critica dalle origini al Novecento, Firenze,<br />

Ricor<strong>di</strong>-Giunti, 1986, p. 63.