Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...

Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...

Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Märkische Ent. Nachr., Band 12, Heft 2 209<br />

b1) „Urwald“-Reliktarten n. MÜLLER et al. 2005<br />

Die Autoren unterscheiden zwei Kategorien. Kategorie 1 umfasst Reliktarten im engeren<br />

Sinne (z.B. Lacon querceus (HERBST, 1784), Limoniscus violaceus (MÜLLER,<br />

1821), Dreposcia umbrina (ERICHSON, 1837), Triplax elongata LACORDAIRE, 1842,<br />

Tenebrio opacus DUFTSCHMID, 1812, Necydalis ulmi CHEVROLAT, 1838 u.a.). Aus<br />

der Dubrow sind bisher keine Arten dieser Gruppe bekannt. Die artenreichere Kategorie<br />

2 umfasst Arten mit etwas größerer ökologischer Potenz. Zu dieser Gruppe gehören<br />

die folgenden in der Dubrow und Umgebung nachgewiesenen drei Arten:<br />

Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758, Feuerschmied<br />

Diese auffällige aber sehr selten gefangene märkische Schnellkäferart wurde am<br />

8.7.2010 von Wolfgang Klaeber in der Dubrow beobachtet und fotografiert. Die Art<br />

entwickelt sich in Mulmhöhlen von Laubgehölzen und stellt dort, min<strong>des</strong>tens fakultativ,<br />

Rosenkäferlarven der Gattungen Protaetia und Osmoderma (Eremit) nach. - Die<br />

Art gilt in Berlin, Brandenburg und Deutschland als „stark gefährdet“.<br />

Dicerca alni FISCHER VON WALDHEIM, 1824, Erlen-Prachtkäfer<br />

Diese 2 cm große seltene Art wurde 1989, nicht weit von der Dubrow entfernt, am<br />

Pätzer Hintersee beobachtet (Foto Klaeber). Die Larven entwickeln sich in weißfaul<br />

verpilztem Stammholz von Erlen, seltener auch von Linden. - Die Art gilt für Berlin<br />

als „ausgestorben/verschollen“, für Brandenburg und Deutschland als „stark gefährdet“.<br />

Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758, Heldbock, Großer Eichenbock<br />

Der bis zu 54 mm große Heldbock zählt zu den größten Käfern Europas. Er entwickelt<br />

sich in sonnenexponierten physiologisch oder mechanisch geschwächten Alteichenstämmen<br />

mit einem Brusthöhendurchmesser von min<strong>des</strong>tens 60 cm und in<br />

dicken Ästen der Baumkronen. Tote Bäume werden gemieden. Die Larvalentwicklungszeit<br />

beträgt 3-5 Jahre. – Die Art ist in Berlin, Brandenburg und Deutschland<br />

„vom Aussterben“ bedroht und nach dem BNatSchG und EU-Recht streng geschützt;<br />

FFH-Art nach Anhang 2 der FFH-Richtlinie.<br />

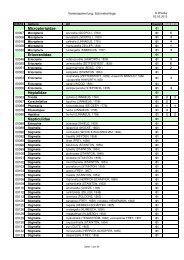

b2) Wertgebende xylobionte Käferarten für Managementpläne n. SCHMIDL & BUßLER<br />

2004<br />

Von den 15 bisher festgestellten Arten (s. Tabelle 3) soll hier nur eine Art ausführlicher<br />

dargestellt werden, da sie zum Demonstrationsobjekt der Dubrow geworden ist:<br />

Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758), Hirschkäfer, Feuerschröter FFH-Art<br />

Die Weibchen dieses bekanntesten europäischen Großkäfers können im Mai/Juni vor<br />

allem an Saftflüssen von Alteichen bei der Nahrungsaufnahme beobachtet werden.<br />

Die etwas früher schlüpfenden Männchen sind flugaktiver als die Weibchen und entfernen<br />

sich weiter vom Schlupfort. An „blutenden“ Eichen treffen die Männchen mit<br />

den Weibchen zusammen.<br />

Nach der Paarung sterben die Männchen bereits Ende Juni. Die Weibchen suchen,<br />

vielfach auf dem Boden laufend, noch bis Mitte Juli nach Ablageorten für ihre Eier.<br />

Diese sind verpilzte, morsche, bodenoberflächennahe Wurzelabschnitte von abgestorbenen<br />

Laubbäumen (Eiche, Kirsche, Pflaume, Birke, Weiden u.a.).