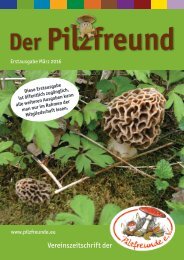

Der Pilzfreund - Ausgabe 4

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Unter einem Hut<br />

Das wichtigste Merkmal ist die Stieloberfläche: Diese ist<br />

bei Macrolepiota genattert. Das bedeutet, dass die Oberfläche<br />

in kleine, flache Schüppchen aufbricht, die sich in<br />

einem bestimmten Muster anordnen und aussehen wie<br />

eine Schlangenhaut. Nur bei ganz jungen Pilzen, wo die<br />

Hüte noch komplett geschlossen sind, ist dieses Detail<br />

noch nicht ausgeprägt.<br />

Bei den Safranschirmlingen ist die Stieloberfläche niemals<br />

genattert. Die Stiele sind glatt oder längsfaserig.<br />

Bei jungen Safranschirmlingen läuft das Fleisch im Längsschnitt<br />

rasch deutlich safranrot an. Bei Riesenschirmlingen<br />

verfärbt es sich – wenn überhaupt – in der Stielrinde<br />

weinrot. Allerdings ist die Verfärbung bei alten und/oder<br />

trockenen Fruchtkörpern oft nicht mehr sichtbar, weswegen<br />

man immer auf den genatterten Stiel achten muss.<br />

Beiden Gattungen gemeinsam sind die großen bis sehr<br />

großen Fruchtkörper mit grob geschuppten Hüten. Dabei<br />

liegen grobe, ledrig–häutige Schuppen auf einem fein<br />

wollig geschuppten Untergrund auf. Die oberen, groben<br />

Schuppen sind teils vergänglich, nur in der Hutmitte, wo<br />

sie zusammenhängen, werden sie auch im Alter so gut wie<br />

nie vergehen. Das Sporenpulver aller Riesenschirmlinge<br />

(Macrolepiota und Chlorophyllum) ist weißlich oder blass<br />

weißlichrosa bis blass grünweißlich. Die Lamellen sind<br />

frisch cremeweiß, später werden erst die Lamellenschneiden<br />

bräunlich, dann flecken die ganzen Lamellen. Sind<br />

die Lamellen bereits bräunlich angelaufen, sollte man die<br />

Fruchtkörper nicht mehr essen. Die Lamellen erreichen<br />

den Stiel nicht, sie enden in einem Wulst, der wie ein Ring<br />

an der Hutunterseite um die Stielspitze herum liegt.<br />

Riesenschirmlinge haben dicke, beständige Ringe (zumeist<br />

doppelt, ähnlich wie Oreo-Keks oder Prinzen-Rolle).<br />

Diese Ringe sind nicht fest mit der Stieloberfläche verwachsen<br />

und lassen sich verschieben. Allerdings kleben<br />

sie gerne daran fest bzw. sitzen so eng um den Stiel, dass<br />

man nicht von „verschiebbar“ sprechen kann. Wie immer<br />

können Ringe gelegentlich abfallen, also sollte man auch<br />

alle anderen Merkmale berücksichtigen. Die Ringstruktur<br />

ist recht einzigartig und unterscheidet die Riesenschirmlinge<br />

nicht nur von giftigen Wulstlingen (Gattung: Amanita),<br />

sondern auch von kleineren Schirmlingen (Gattung:<br />

Lepiota), von denen es eben auch „größere kleine“<br />

Schirmlinge gibt. Ein klassischer Verwechslungspartner<br />

des Parasols ist der Spitzschuppige Stachelschirmling (Lepiota<br />

aspera bzw. Echinoderma aspera). Aber dieser hat einen<br />

häutigen, mit dem Stiel verwachsenen Ring, der ganz<br />

und gar keine Oreokeks-Struktur hat. Am prägnantesten<br />

sind in der Tat die Parasole (Macrolepiota procera), sie sind<br />

die bekanntesten Riesenschirmlinge. Arten wie der Sternschuppige<br />

Riesenschirmling (Macrolepiota rhodosperma,<br />

früher auch Macrolepiota konradii) oder der Zitzen-Riesenschirmling<br />

(Macrolepiota mastoidea) sind geschmacklich<br />

gleichwertig und auch für sie gelten die oben genannten<br />

Macrolepiota-Merkmale, um sie von Wulstlingen, anderen<br />

Schirmlingen und auch von den Safranschirmlingen mit<br />

dem giftigen Gerandetknolligen Garten-Safranschirmling<br />

(Chlorophyllum brunneum) abgrenzen zu können.<br />

Schwarze Sporen<br />

Ein Pilz, der zwar häufig und auffällig ist, aber dafür recht<br />

wenig gesammelt wird, ist der Schopftintling (Coprinus<br />

comatus). Vielleicht liegt es daran, dass die Fruchtkörper<br />

so kurzlebig sind und schon bald zu einem schwarzen<br />

Brei zerfließen. Außerdem besiedeln sie gerne Stellen,<br />

die nicht zu den typischen Jagdgebieten der Sammler<br />

gehören. Das sind Gärten, Wiesenflächen im städtischen<br />

Bereich und Weg- sowie Straßenränder. Man muss natürlich<br />

darauf achten, diese Pilze nicht unbedingt auf einem<br />

„Hundeklo“ oder neben einer viel befahrenen Verkehrsader<br />

zu sammeln. Auch ist es wichtig, nur junge Exemplare<br />

mitzunehmen, deren Hüte noch geschlossen und „walzenförmig“<br />

sind, also solche mit noch völlig weißen Lamellen.<br />

Nach dem Sammeln entwickeln sich die Fruchtkörper<br />

aber rasch weiter, wollen die Sporen zur Reife bringen und<br />

verfallen dabei recht schnell. Darum muss man diese Pilze<br />

schnell verwerten, auf jeden Fall noch am Sammeltag, am<br />

besten innerhalb weniger Stunden. Möglicherweise hält<br />

auch das manchen <strong>Pilzfreund</strong> vom Sammeln ab. Wichtige<br />

Merkmale sind die lang aufschießenden, hohlen Stiele,<br />

die oft beringt und immer (auch im Alter noch) rein weiß<br />

sind. Wenn sich der Hut aufgelöst hat, bleibt der Stiel<br />

noch eine ganze Weile stehen, was ihm den Namen „Spargelpilz“<br />

eingebracht hat. Das Sporenpulver ist schwarz,<br />

beim Auflösen des Hutes tropft es wie Tinte zu Boden. Bei<br />

jungen Pilzen sind die Lamellen weiß, anschließend färben<br />

sie sich vom Hutrand aus rosa je weiter der Hut sich<br />

öffnet, desto dunkler werden sie, lösen sich dabei auf wie<br />

der ganze Hut. Jung sind die Hüte walzenförmig-länglich,<br />

Parasol Foto: Pablo Schäfer<br />

Schopftintling Foto: Klaus Bornstedt<br />

29