Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Wilhelm Wagner ließ in den Jahren<br />

1905 und 1906 westlich der Straße<br />

Wächtersbach-Wittgenborn auf dem<br />

Wittgenborn-Weiherhof-Waldensberg-<br />

Plateau auf Kohle bohren. Nach den<br />

Feldern „Winterfreude“ und „Otto<br />

Friedrich“ wurden die Grubenfelder<br />

„Maria“, „Elisabeth“ und „Ida“ eingemutet.<br />

Von der Zeche „Winterfreude“<br />

bis „Ida“-„Elisabeth“ war eine Braunkohlenlagerung<br />

von nahezu 5 km Längenerstreckung<br />

nachgewiesen.<br />

Am 1. Februar 1907 begann Wagner<br />

mit dem Auffahren eines Förderstollens,<br />

der den Namen des Fürsten<br />

Ysenburg-Wächtersbach erhielt: „Friedrich-Wilhelm-Stollen“.<br />

Von der Schienenoberkante<br />

hatte der Stollen eine<br />

lichte Höhe von 1,90 m, eine lichte<br />

Weite der Grundsohle von 1,50 m und<br />

der Kappen von einem Meter. Im<br />

November 1907 begann die Förderung.<br />

Zunächst wurden nur 13 Mann beschäftigt,<br />

von denen zehn in drei 8-<br />

Stunden-Schichten die Stollen befuhren,<br />

drei über Tage arbeiteten. Sie<br />

kamen von der zwei Jahre zuvor stillgelegten<br />

Zeche „Hedwig“ bei Rinderbügen.<br />

Die Kohle fand in der Umgebung<br />

als Hausbrandkohle Absatz.<br />

In den folgenden Jahren entstanden<br />

ein Zechenhaus, dazu eine maschinelle<br />

Kohlenseparation mit Brechwerk.<br />

Die Kohle gelangte in vier Qualitäten<br />

auf den Markt: Stückkohle in drei<br />

Körnungen von 150 bis 10 mm und als<br />

Grus unter 10 mm, welcher letzterer<br />

zum Großteil auf Halde gekippt wurde.<br />

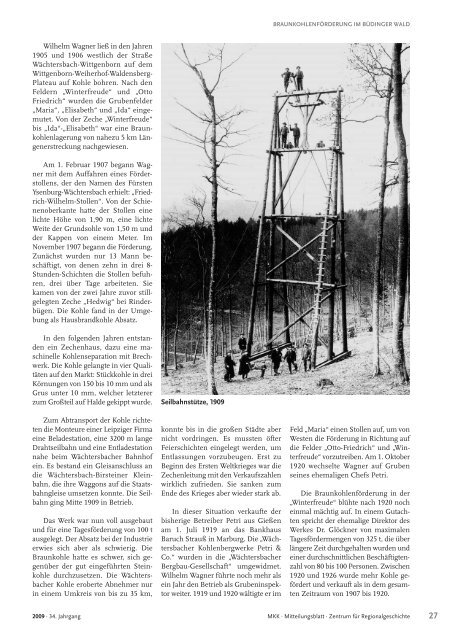

Zum Abtransport der Kohle richteten<br />

die Monteure einer Leipziger Firma<br />

eine Beladestation, eine 3200 m lange<br />

Drahtseilbahn und eine Entladestation<br />

nahe beim Wächtersbacher Bahnhof<br />

ein. Es bestand ein Gleisanschluss an<br />

die Wächtersbach-Birsteiner Kleinbahn,<br />

die ihre Waggons auf die Staatsbahngleise<br />

umsetzen konnte. Die Seilbahn<br />

ging Mitte 1909 in Betrieb.<br />

<strong>Das</strong> Werk war nun voll ausgebaut<br />

und für eine Tagesförderung von 100 t<br />

ausgelegt. Der Absatz bei der Industrie<br />

erwies sich aber als schwierig. Die<br />

Braunkohle hatte es schwer, sich gegenüber<br />

der gut eingeführten Steinkohle<br />

durchzusetzen. Die Wächters -<br />

bacher Kohle eroberte Abnehmer nur<br />

in einem Umkreis von bis zu 35 km,<br />

Seilbahnstütze, 1909<br />

konnte bis in die großen Städte aber<br />

nicht vordringen. Es mussten öfter<br />

Feierschichten eingelegt werden, um<br />

Entlassungen vorzubeugen. Erst zu<br />

Beginn des Ersten Weltkrieges war die<br />

Zechenleitung mit den Verkaufszahlen<br />

wirklich zufrieden. Sie sanken zum<br />

Ende des Krieges aber wieder stark ab.<br />

In dieser Situation verkaufte der<br />

bisherige Betreiber Petri aus Gießen<br />

am 1. Juli 1919 an das Bankhaus<br />

Baruch Strauß in Marburg. Die „Wächtersbacher<br />

Kohlenbergwerke Petri &<br />

Co.“ wurden in die „Wächtersbacher<br />

Bergbau-Gesellschaft“ umgewidmet.<br />

Wilhelm Wagner führte noch mehr als<br />

ein Jahr den Betrieb als Grubeninspektor<br />

weiter. 1919 und 1920 wältigte er im<br />

BRAUNKOHLENFÖRDERUNG IM BÜDINGER WALD<br />

Feld „Maria“ einen Stollen auf, um von<br />

Westen die Förderung in Richtung auf<br />

die Felder „Otto-Friedrich“ und „Winterfreude“<br />

vorzutreiben. Am 1. Oktober<br />

1920 wechselte Wagner auf Gruben<br />

seines ehemaligen Chefs Petri.<br />

Die Braunkohlenförderung in der<br />

„Winterfreude“ blühte nach 1920 noch<br />

einmal mächtig auf. In einem Gutachten<br />

spricht der ehemalige Direktor des<br />

Werkes Dr. Glöckner von maximalen<br />

Tagesfördermengen von 325 t, die über<br />

längere Zeit durchgehalten wurden und<br />

einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl<br />

von 80 bis 100 Personen. Zwischen<br />

1920 und 1926 wurde mehr Kohle gefördert<br />

und verkauft als in dem gesamten<br />

Zeitraum von 1907 bis 1920.<br />

2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 27