Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

St. Petersburg geäußert. Kurze Zeit<br />

nach dem ihrem Besuch in Bissersk<br />

wurden dort am 5. Juli 1829 die ersten<br />

Diamanten im europäischen Teil Russlands<br />

in einer Goldseife gefunden. In<br />

Bogoslowsk konnte von der Reisegruppe<br />

erstmals „Bodeneis“, also der<br />

Dauerfrostboden Sibiriens, in Augenschein<br />

genommen werden. Im Ural litt<br />

man unter den Mücken, sammelte aber<br />

trotzdem zahlreiche Gesteins- und Mineralproben,<br />

und bekam auch noch<br />

viele interessante Proben geschenkt,<br />

die in Kisten nach Berlin verschickt<br />

wurden. In Tobolsk änderte HUM-<br />

BOLDT seine Reisepläne und trat mit<br />

Unterstützung des örtlichen Generalgouverneurs<br />

die Reise zum Altai und<br />

zur chinesischen Grenze an. Auf dem<br />

Rückweg trafen die drei Reisenden am<br />

3. September 1929 in Miask ein. Am<br />

Ilmensee östlich von Miask suchte man<br />

nach den berühmten Mineralien und<br />

fand den späteren Cancrinit. Wer ihn<br />

gefunden hat und ob er aus einer der<br />

besichtigten Mineraliensammlungen<br />

in Miask stammte (aus denen man sich<br />

bedienen durfte) ist nicht überliefert.<br />

Die Expedition reiste dann an das Kas -<br />

pische Meer und über Moskau und<br />

St. Petersburg zurück nach Berlin.<br />

Die Reise wurde ein voller Erfolg,<br />

nicht nur wegen des Fundes von Dia-<br />

manten. In nur 23 Wochen legte man<br />

etwa 15.600 km auf dem Land und<br />

110 km auf dem Kaspischen Meer<br />

zurück. Dafür benötigte man 12.200<br />

Pferde! Dies entspricht einer durchschnittlichen<br />

Tagesleistung von ca. 100<br />

km, dies mit der Kutsche und bei den<br />

damaligen Straßenverhältnissen! Diese<br />

Reise trug wesentlich zur Erweiterung<br />

der HUMBOLDT’schen Ansichten bei,<br />

wie er selbst in der 3. Auflage seiner<br />

Ansichten der Natur beschrieb (HUM-<br />

BOLDT 1849:xv). Die aufgesammelten<br />

Proben aus Mineralien, Pflanzen und<br />

Tieren befinden sich heute im riesigen<br />

Fundus des Museums für Naturkunde<br />

in Berlin (LUBRICH 2009).<br />

Der Mineraloge Gustav Rose 35 :<br />

Im Anschluss an die Russland-Reise<br />

schrieb Gustav ROSE (Abb. 18) einen<br />

sehr umfangreichen und ausführlichen<br />

Bericht in Form eines Reisetagebuches,<br />

welches 1837 und 1842 in zwei Bänden<br />

erschien (ROSE 1837, 1842; Abb. 19).<br />

Nach der Rückkehr wurden die Funde<br />

mit den Methoden der Zeit untersucht<br />

und analysiert. Dabei fand ROSE ein<br />

nicht bisher bekanntes Mineral, das er<br />

zu Ehren vom Graf Georg CANCRIN<br />

Cancrinit nannte (ROSE 1839:377,<br />

1842:55, 1852) 36 . In der Veröffentlichung<br />

beschreibt er auch ein ihm<br />

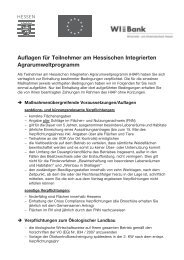

Abb. 19: Titelseiten des Buches von Gustav ROSE zur Reise nach Russland<br />

(ROSE 1837).<br />

CANCRINIT – DAS MINERAL MIT DEM NAMENSGEBER AUS DER REGION<br />

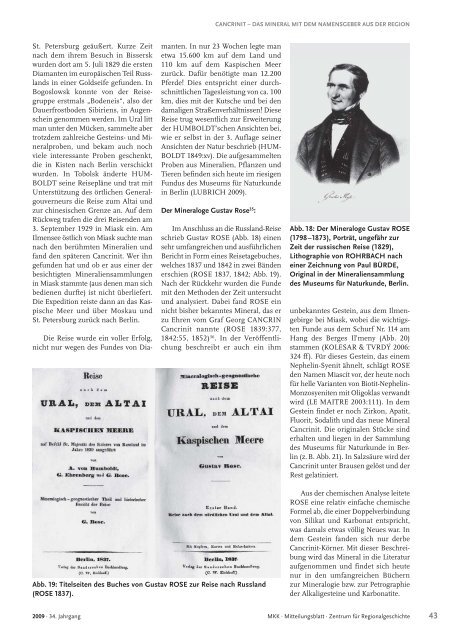

Abb. 18: Der Mineraloge Gustav ROSE<br />

(1798–1873), Porträt, ungefähr zur<br />

Zeit der russischen Reise (1829),<br />

Lithographie von ROHRBACH nach<br />

einer Zeichnung von Paul BÜRDE,<br />

Original in der Mineraliensammlung<br />

des Museums für Naturkunde, Berlin.<br />

unbekanntes Gestein, aus dem Ilmengebirge<br />

bei Miask, wobei die wichtigsten<br />

Funde aus dem Schurf Nr. 114 am<br />

Hang des Berges Il’meny (Abb. 20)<br />

stammen (KOLESAR & TVRDÝ 2006:<br />

324 ff). Für dieses Gestein, das einem<br />

Nephelin-Syenit ähnelt, schlägt ROSE<br />

den Namen Miascit vor, der heute noch<br />

für helle Varianten von Biotit-Nephelin-<br />

Monzosyeniten mit Oligoklas verwandt<br />

wird (LE MAITRE 2003:111). In dem<br />

Gestein findet er noch Zirkon, Apatit,<br />

Fluorit, Sodalith und das neue Mineral<br />

Cancrinit. Die originalen Stücke sind<br />

erhalten und liegen in der Sammlung<br />

des Museums für Naturkunde in Berlin<br />

(z. B. Abb. 21). In Salzsäure wird der<br />

Cancrinit unter Brausen gelöst und der<br />

Rest gelatiniert.<br />

Aus der chemischen Analyse leitete<br />

ROSE eine relativ einfache chemische<br />

Formel ab, die einer Doppelverbindung<br />

von Silikat und Karbonat entspricht,<br />

was damals etwas völlig Neues war. In<br />

dem Gestein fanden sich nur derbe<br />

Cancrinit-Körner. Mit dieser Beschreibung<br />

wird das Mineral in die Literatur<br />

aufgenommen und findet sich heute<br />

nur in den umfangreichen Büchern<br />

zur Mineralogie bzw. zur Petrographie<br />

der Alkaligesteine und Karbonatite.<br />

2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte<br />

43