Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Dritter Abbau bei Wittgenborn und<br />

Waldensberg (1945–1955)<br />

Zwanzig Jahre später in einer dritten<br />

Abbauphase erlebte die Förderung<br />

auf Braunkohle noch einmal eine Renaissance.<br />

Am Ende des Zweiten Weltkrieges<br />

war die Not an Brennstoffen<br />

sehr groß. Die Kreisverwaltung reaktivierte<br />

den besten Kenner der Grubenfelder<br />

bei Wittgenborn und Waldensberg,<br />

den pensionierten Bergwerkinspektor<br />

Wilhelm Wagner, der im<br />

letzten Kriegswinter mit Hilfe einer<br />

Pioniereinheit aus Großauheim und<br />

einiger dienstverpflichteter früherer<br />

Bergleute von der „Wittgenborner Platte“<br />

den im Jahre 1920 vorgetriebenen Stollen<br />

im Grubenfeld „Maria“ wieder aufwältigte.<br />

Im März 1945 wurde bei einer<br />

Belegschaft von 16 Mann erstmals wieder<br />

Rohbraunkohle gefördert.<br />

Durch die Auflösung jeglicher staatlicher<br />

Ordnung im April 1945, den Zusammenbruch,<br />

kamen die Arbeiten auf<br />

der „Maria“ zum Stillstand. Doch es<br />

gelang Wagner binnen weniger Tage,<br />

den neu eingesetzten Landrat Georg<br />

Stetefeld, der von 1924 bis 1933 Bürgermeister<br />

in Wächtersbach gewesen<br />

war, von der Notwendigkeit einer Wiederaufnahme<br />

der Kohleförderung zu<br />

überzeugen. Noch im April 1945 förderte<br />

man wieder mit 9 Beschäftigten.<br />

Bis zum September 1945 erhöhte sich<br />

die Zahl der Belegschaft auf 20, die<br />

Monatsförderung auf 100 t und durch<br />

Grubenbau war ein großes Lager aufgeschlossen.<br />

<strong>Das</strong> Unternehmen Grube „Maria“<br />

funktionierte zunächst ganz selbständig.<br />

1946 beschloss aber der neugebildete<br />

Kreisausschuss nach einer Ortsbesichtigung,<br />

den Betrieb in die Kreiswerke<br />

Gelnhausen zu überführen. Der<br />

Kreis, vertreten durch Landrat Kress,<br />

und die Kreiswerke, vertreten durch<br />

Direktor Gaier, schlossen einen Vertrag<br />

mit der Fürstlichen Rentkammer.<br />

Die Kreiswerke bauten die Betriebseinrichtungen<br />

aus. Zu der schon vorhandenen<br />

elektrischen Anlage, dem<br />

Feldbahn- und Streckengleis, auf dem<br />

die Loren von einem Pferd gezogen<br />

wurden, und einem Förderband vom<br />

stillgelegten Flugplatz Rothenbergen<br />

zur Beladung der abtransportierenden<br />

Fahrzeuge kamen ein Telefonanschluss,<br />

eine Lagerhalle, eine Laderampe mit<br />

Abkippvorrichtungen, zusätzliches rollendes<br />

Material aus dem ehemaligen<br />

Kupfer-Schiefer-Bergbau bei Sontra und<br />

eine 9-PS-Diesellokomotive, eine mit<br />

Pressluft arbeitende Schrämmaschine<br />

und ein Fertighäuschen von der Wächtersbacher<br />

Firma Budde als Bürogebäude.<br />

Die Förderung erhöhte sich in den<br />

Folgemonaten kontinuierlich und stieg<br />

auf etwa 800 t im Monat. Zum 1. April<br />

1947 ging Wilhelm Wagner zum zweiten<br />

Mal in den verdienten Ruhestand.<br />

Er war jetzt 71 Jahre alt. Sein bisheriger<br />

Stellvertreter Georg Ochmann, der<br />

oberschlesische Steinkohlengruben geführt<br />

hatte, übernahm die Leitung des<br />

Bergwerks.<br />

Bei steigender Nachfrage blühte der<br />

Betrieb im Jahre 1947 weiter auf. Die<br />

Kohlenhändler des Kreises verteilten<br />

die geförderten Mengen als Hausbrandkohle<br />

an die Bevölkerung. Einzelne<br />

Gewerbebetriebe fuhren als<br />

Selbstabholer Braunkohle ab, wobei für<br />

die verladenden Grubenarbeiter in der<br />

Zeit der Schnaps- und Zigarrenwährung<br />

öfter etwas abfiel. Wie überhaupt<br />

für sie nicht der eigentliche Lohn als<br />

vielmehr die Schwerarbeiter-Lebensmittelkarte<br />

im Wert von 4.000 Kalorien<br />

täglich den Hauptanreiz für ihre kräftezehrenden<br />

und gefährlichen Arbeiten<br />

vor Ort darstellte. Die Braunkohle selbst<br />

war ein äußerst begehrtes Produkt und<br />

oft nur über Beziehungen zu haben.<br />

Im Vergleich zu der um das Drei -<br />

fache höherwertigen Steinkohle war<br />

der Preis der Braunkohle an sich zu<br />

hoch. Solange in Reichsmark gerechnet<br />

wurde, achtete man aber darauf wenig.<br />

Dies änderte sich mit der Währungs -<br />

reform im Juni 1948. Der Absatz<br />

stockte und zum 31. Mai 1949 musste<br />

die Förderung ganz stillgelegt werden.<br />

In dieser Zeit der Absatzkrise dachten<br />

die Verantwortlichen bei den Kreiswerken<br />

über verschiedenerlei anderweitige<br />

Verwendungsmöglichkeiten für<br />

die Braunkohle nach. Die Kreiswerke<br />

versuchten, die Dampfloks ihrer „Vogelsberger<br />

Südbahn“ mit Braunkohle<br />

zu beheizen. Durch Funkenflug kam es<br />

aber zu Bränden auf den Gleiskörpern<br />

und benachbarten Grundstücken. Die<br />

Loks waren zu feuerspeienden Dra-<br />

BRAUNKOHLENFÖRDERUNG IM BÜDINGER WALD<br />

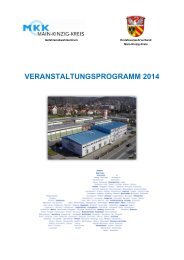

Kohlenbunker der Gruben<br />

„Ida“-„Elisabeth“<br />

chen geworden, und das Personal hatte<br />

erhebliche Mühen, die Bodenbrände<br />

mit Kesselwasser zu löschen. Den „feurigen<br />

Elias“ gab es hier nur ganz kurze<br />

Zeit. Die Gummiwerke Ullrich Gelnhausen<br />

versuchten, pulverisierte<br />

Braunkohle als Füllmaterial in der<br />

Gummiproduktion zu verwenden. Der<br />

Schelmenmarktknopf 1950 wurde aus<br />

solchem Material hergestellt. Die Firma<br />

Dynamit-Nobel AG Köln verwandte versuchsweise<br />

Wächtersbacher Braunkohle<br />

Bergmann Heinrich Salomon<br />

aus Waldensberg<br />

2009 · 34. Jahrgang MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 29