Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Das NABU-Schutzgebiet „Amphibienparadies Steinau-Marborn“

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

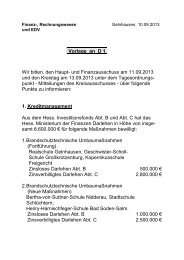

CANCRINIT – DAS MINERAL MIT DEM NAMENSGEBER AUS DER REGION<br />

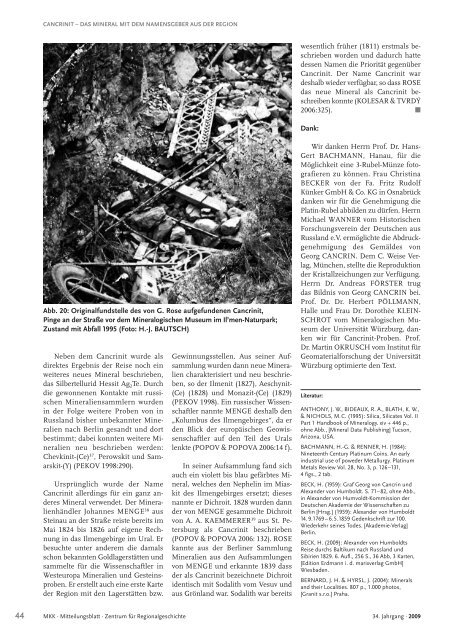

Abb. 20: Originalfundstelle des von G. Rose aufgefundenen Cancrinit,<br />

Pinge an der Straße vor dem Mineralogischen Museum im Il’men-Naturpark;<br />

Zustand mit Abfall 1995 (Foto: H.-J. BAUTSCH)<br />

Neben dem Cancrinit wurde als<br />

direktes Ergebnis der Reise noch ein<br />

weiteres neues Mineral beschrieben,<br />

das Silbertellurid Hessit Ag 2Te. Durch<br />

die gewonnenen Kontakte mit russischen<br />

Mineraliensammlern wurden<br />

in der Folge weitere Proben von in<br />

Russland bisher unbekannter Mine -<br />

ralien nach Berlin gesandt und dort<br />

bestimmt; dabei konnten weitere Mineralien<br />

neu beschrieben werden:<br />

Chevkinit-(Ce) 37 , Perowskit und Samarskit-(Y)<br />

(PEKOV 1998:290).<br />

Ursprünglich wurde der Name<br />

Cancrinit allerdings für ein ganz an -<br />

deres Mineral verwendet. Der Mineralienhändler<br />

Johannes MENGE 38 aus<br />

<strong>Steinau</strong> an der Straße reiste bereits im<br />

Mai 1824 bis 1826 auf eigene Rechnung<br />

in das Ilmengebirge im Ural. Er<br />

besuchte unter anderem die damals<br />

schon bekannten Goldlagerstätten und<br />

sammelte für die Wissenschaftler in<br />

Westeuropa Mineralien und Gesteinsproben.<br />

Er erstellt auch eine erste Karte<br />

der Region mit den Lagerstätten bzw.<br />

Gewinnungsstellen. Aus seiner Aufsammlung<br />

wurden dann neue Mineralien<br />

charakterisiert und neu beschrieben,<br />

so der Ilmenit (1827), Aeschynit-<br />

(Ce) (1828) und Monazit-(Ce) (1829)<br />

(PEKOV 1998). Ein russischer Wissenschaftler<br />

nannte MENGE deshalb den<br />

„Kolumbus des Ilmengebirges“, da er<br />

den Blick der europäischen Geowissenschaftler<br />

auf den Teil des Urals<br />

lenkte (POPOV & POPOVA 2006:14 f).<br />

In seiner Aufsammlung fand sich<br />

auch ein violett bis blau gefärbtes Mineral,<br />

welches den Nephelin im Miaskit<br />

des Ilmengebirges ersetzt; dieses<br />

nannte er Dichroit. 1828 wurden dann<br />

der von MENGE gesammelte Dichroit<br />

von A. A. KAEMMERER 39 aus St. Petersburg<br />

als Cancrinit beschrieben<br />

(POPOV & POPOVA 2006: 132). ROSE<br />

kannte aus der Berliner Sammlung<br />

Mineralien aus den Aufsammlungen<br />

von MENGE und erkannte 1839 dass<br />

der als Cancrinit bezeichnete Dichroit<br />

identisch mit Sodalith vom Vesuv und<br />

aus Grönland war. Sodalith war bereits<br />

wesentlich früher (1811) erstmals beschrieben<br />

worden und dadurch hatte<br />

dessen Namen die Priorität gegenüber<br />

Cancrinit. Der Name Cancrinit war<br />

deshalb wieder verfügbar, so dass ROSE<br />

das neue Mineral als Cancrinit beschreiben<br />

konnte (KOLESAR & TVRDÝ<br />

2006:325). ■<br />

Dank:<br />

Wir danken Herrn Prof. Dr. Hans-<br />

Gert BACHMANN, Hanau, für die<br />

Möglichkeit eine 3-Rubel-Münze fotografieren<br />

zu können. Frau Christina<br />

BECKER von der Fa. Fritz Rudolf<br />

Künker GmbH & Co. KG in Osnabrück<br />

danken wir für die Genehmigung die<br />

Platin-Rubel abbilden zu dürfen. Herrn<br />

Michael WANNER vom Historischen<br />

Forschungsverein der Deutschen aus<br />

Russland e.V. ermöglichte die Abdruckgenehmigung<br />

des Gemäldes von<br />

Georg CANCRIN. Dem C. Weise Verlag,<br />

München, stellte die Reproduktion<br />

der Kristallzeichungen zur Verfügung.<br />

Herrn Dr. Andreas FÖRSTER trug<br />

das Bildnis von Georg CANCRIN bei.<br />

Prof. Dr. Dr. Herbert PÖLLMANN,<br />

Halle und Frau Dr. Dorothèe KLEIN-<br />

SCHROT vom Mineralogischen Museum<br />

der Universität Würzburg, danken<br />

wir für Cancrinit-Proben. Prof.<br />

Dr. Martin OKRUSCH vom Institut für<br />

Geomaterialforschung der Universität<br />

Würzburg optimierte den Text.<br />

Literatur:<br />

ANTHONY, J. W., BIDEAUX, R. A., BLATH, K. W.,<br />

& NICHOLS, M.C. (1995): Silica, Silicates Vol. II<br />

Part 1 Handbook of Mineralogy. xiv + 446 p.,<br />

ohne Abb., [Mineral Data Publishing] Tucson,<br />

Arizona, USA.<br />

BACHMANN, H.-G. & RENNER, H. (1984):<br />

Nineteenth Century Platinum Coins. An early<br />

industrial use of poweder Metallurgy. Platinum<br />

Metals Review Vol. 28, No. 3, p. 126–131,<br />

4 figs., 2 tab.<br />

BECK, H. (1959): Graf Georg von Cancrin und<br />

Alexander von Humboldt. S. 71–82, ohne Abb.,<br />

in Alexander von Humvoldt-Kommission der<br />

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu<br />

Berlin [Hrsg.] (1959): Alexander von Humboldt<br />

14. 9.1769 – 6.5.1859 Gedenkschrift zur 100.<br />

Wiederkehr seines Todes. [Akademie-Verlag]<br />

Berlin.<br />

BECK, H. (2009): Alexander von Humboldts<br />

Reise durchs Baltikum nach Russland und<br />

Sibirien 1829. 6. Aufl., 256 S., 36 Abb, 3 Karten,<br />

[Edition Erdmann i. d. marixverlag GmbH]<br />

Wiesbaden.<br />

BERNARD, J. H. & HYRSL, J. (2004): Minerals<br />

and their Localities. 807 p., 1.000 photos,<br />

[Granit s.r.o.] Praha.<br />

44 MKK · Mitteilungsblatt · Zentrum für Regionalgeschichte 34. Jahrgang · 2009