1 - Secundaria SM

1 - Secundaria SM

1 - Secundaria SM

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

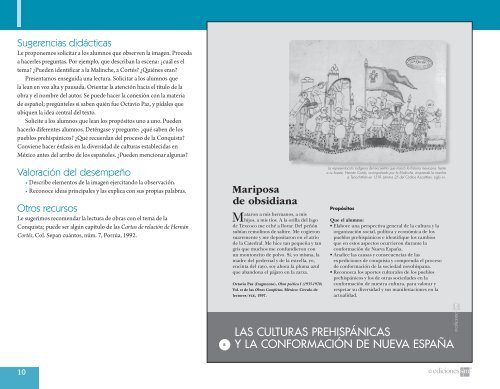

Sugerencias didácticas<br />

Le proponemos solicitar a los alumnos que observen la imagen. Proceda<br />

a hacerles preguntas. Por ejemplo, que describan la escena: ¿cuál es el<br />

tema? ¿Pueden identificar a la Malinche, a Cortés? ¿Quiénes eran?<br />

Presentamos enseguida una lectura. Solicitar a los alumnos que<br />

la lean en voz alta y pausada. Orientar la atención hacia el título de la<br />

obra y el nombre del autor. Se puede hacer la conexión con la materia<br />

de español; pregúnteles si saben quién fue Octavio Paz, y pídales que<br />

ubiquen la idea central del texto.<br />

Solicite a los alumnos que lean los propósitos uno a uno. Pueden<br />

hacerlo diferentes alumnos. Deténgase y pregunte: ¿qué saben de los<br />

pueblos prehispánicos? ¿Qué recuerdan del proceso de la Conquista?<br />

Conviene hacer énfasis en la diversidad de culturas establecidas en<br />

México antes del arribo de los españoles. ¿Pueden mencionar algunas?<br />

Valoración del desempeño<br />

10<br />

• Describe elementos de la imagen ejercitando la observación.<br />

• Reconoce ideas principales y las explica con sus propias palabras.<br />

Otros recursos<br />

Le sugerimos recomendar la lectura de obras con el tema de la<br />

Conquista; puede ser algún capítulo de las Cartas de relación de Hernán<br />

Cortés, Col. Sepan cuántos, núm. 7, Porrúa, 1992.<br />

8<br />

Mariposa<br />

de obsidiana<br />

ataron a mis hermanos, a mis<br />

Mhijos, a mis tíos. A la orilla del lago<br />

de Texcoco me eché a llorar. Del peñón<br />

subían remolinos de salitre. Me cogieron<br />

suavemente y me depositaron en el atrio<br />

de la Catedral. Me hice tan pequeña y tan<br />

gris que muchos me confundieron con<br />

un montoncito de polvo. Sí, yo misma, la<br />

madre del pedernal y de la estrella, yo,<br />

encinta del rayo, soy ahora la pluma azul<br />

que abandona el pájaro en la zarza.<br />

Octavio Paz (fragmento), Obra poética I (1935-1970)<br />

Vol. ii de las Obras Completas. México: Círculo de<br />

lectores/fce, 1997.<br />

La representación indígena del encuentro que marcó la historia mexicana: frente<br />

a su hueste, Hernán Cortés, acompañado por la Malinche, emprende la marcha<br />

a Tenochtitlán en 1519. Lámina 25 del Códice Azcatitlan, siglo XVI.<br />

Propósitos<br />

Que el alumno:<br />

<br />

organización social, política y económica de los<br />

pueblos prehispánicos e identifique los cambios<br />

que en estos aspectos ocurrieron durante la<br />

<br />

<br />

expediciones de conquista y comprenda el proceso<br />

de conformación de la sociedad novohispana.<br />

<br />

prehispánicos y los de otras sociedades en la<br />

conformación de nuestra cultura, para valorar y<br />

respetar su diversidad y sus manifestaciones en la<br />

actualidad.<br />

LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS<br />

Y LA CONFORMACIÓN DE NUEVA ESPAÑA

A<br />

Introducción<br />

Iniciemos este recorrido por la historia de México con el recuento de los orígenes. Todos<br />

sabemos que las fronteras políticas actuales no reflejan las antiguas fronteras de reinos, etnias<br />

<br />

México hubo una gran civilización, la cual se extendía hacia el sur, por tierras que hoy forman parte<br />

de Centroamérica. Por otro lado, en el norte de nuestro país hubo grupos de cazadores recolectores<br />

y algunos campesinos aldeanos que vivieron su historia al margen de la gran civilización urbana que<br />

floreció en Mesoamérica.<br />

<br />

tuvo lugar en dicha área y las diferentes etapas y culturas que dieron forma y carácter a la civilización. Luego<br />

nos ocuparemos de la dramática crisis que se produjo en los reinos de Mesoamérica con la llegada de los es-<br />

<br />

Mesoamérica se fue convirtiendo en un nuevo reino, cristiano, bajo la Corona del emperador Carlos V.<br />

<br />

introducción de cultivos europeos. Apreciaremos el surgimiento de las nuevas ciudades y de nuevas formas<br />

de comercio, incluidas las transoceánicas. Finalmente, trataremos de distinguir el rostro de una sociedad<br />

colonial en la cual se gestó la gran cultura mestiza que hoy nos caracteriza.<br />

Lección<br />

Número de<br />

sesiones<br />

Organizador del Bloque 1<br />

1 1 Panorama del periodo<br />

2 8 El México antiguo<br />

3 6<br />

La llegada de los<br />

conquistadores<br />

Tema ¿Te has preguntado…<br />

de qué manera la historia de<br />

México es también la tuya?<br />

qué nos legaron las antiguas<br />

culturas mesoamericanas?<br />

cómo sucedió la conquista de<br />

Mesoamérica?<br />

4 5 Proyectos iniciales qué fue la evangelización?<br />

5 4 Los años formativos cómo fue la sociedad colonial?<br />

qué aportaron los criollos,<br />

6 4<br />

Nueva España y sus<br />

relaciones con el mundo<br />

mestizos, indígenas, africanos<br />

y asiáticos a la sociedad<br />

novohispana?<br />

7 7<br />

Arte y cultura en los años<br />

formativos<br />

qué fue el mestizaje?<br />

8 5 La llegada a la madurez qué fue la Inquisición ?<br />

Aprendizajes esperados<br />

lógicamente<br />

en una línea del tiempo sucesos y procesos<br />

relevantes relacionados con el desarrollo cultural<br />

del México prehispánico, la conquista y la conforma-<br />

<br />

<br />

norte de México y distinguir las formas de organización<br />

territorial presentes durante la Colonia.<br />

<br />

político que experimentaron los pueblos originarios<br />

a raíz de la conquista y la colonización española.<br />

<br />

<br />

como proveedora de metales preciosos.<br />

<br />

oral y escrita algunas características del periodo.<br />

<br />

expresión artística prehispánicas y novohispanas en<br />

imágenes y reproducciones de obras.<br />

-<br />

tástrofes<br />

demográficas y la introducción de nuevas<br />

formas de cultivo y especies animales y vegetales.<br />

<br />

identificar aspectos de las costumbres, tradiciones<br />

y vida cotidiana prehispánicas y novohispanas.<br />

<br />

la colonización y comparar diversas interpretaciones<br />

de estos acontecimientos.<br />

pánica<br />

y novohispana y su persistencia<br />

en el presente.<br />

1<br />

9<br />

Sugerencias didácticas<br />

Se puede pedir la participación de lectores que por turnos lean el<br />

párrafo introductorio. Ir anotando en el pizarrón preguntas para guiar la<br />

lectura. Por ejemplo: ¿cuál era la extensión territorial de Mesoamérica?<br />

¿Qué crisis tuvo lugar en esa zona?, ¿por qué? ¿Cuáles aspectos se<br />

apreciarán a lo largo de este bloque?<br />

A continuación tenemos el organizador de bloque. Le sugerimos que<br />

los alumnos le dediquen una sección de su cuaderno, a la que podrían<br />

llamar Preguntas guía. En ella podrían transcribir las preguntas de la<br />

última columna con el fin de irlas resolviendo al avanzar en el estudio<br />

del bloque.<br />

Debido a la importancia de los aprendizajes esperados, sería<br />

conveniente detenerse en una lectura que haga participar al grupo.<br />

Usted podría lanzar preguntas que lleven a los alumnos a reflexionar y<br />

a recordar qué es una línea de tiempo: ¿por qué es importante localizar<br />

en los mapas los hechos y procesos históricos? ¿Pueden explicar qué<br />

entienden por causalidad? Pídales que mencionen hechos relacionados<br />

con los ámbitos político, económico, social y cultural. ¿Conocen alguna<br />

obra de arte colonial? ¿Qué entienden por demografía? ¿Pueden dar<br />

ejemplos? ¿Pueden explicar qué son las fuentes para la historia?<br />

Valoración del desempeño<br />

• Identifica los aprendizajes esperados.<br />

• Comprende qué son los aprendizajes esperados.<br />

Otros recursos<br />

Le sugerimos consultar con sus alumnos la página:<br />

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml<br />

Especialmente revise el tema “Hecho social”.<br />

11

Sugerencias didácticas<br />

Presentamos una línea de tiempo cuya observación detenida permite<br />

comprender los periodos que se estudian en el bloque, así como la<br />

interrelación de los cuatro ámbitos. Se puede repasar con algunas<br />

preguntas que recuerdan el ordenamiento cronológico. Podrían<br />

responder en el cuaderno las siguientes: ¿de cuántos años consta un<br />

milenio, un siglo, una década? ¿Qué significan las siglas a.n.e? ¿Qué<br />

hechos se mencionan en los ámbitos político, económico, social y<br />

cultural? ¿Qué sucedía en otras partes del mundo mientras en América<br />

se daba el proceso de conquista y colonización?<br />

Tenemos una sección, Pensemos antes de empezar, que puede utilizar<br />

para dirigir una lluvia de ideas. Algunos alumnos las anotarán en el<br />

pizarrón para guiar las respuestas a las preguntas de esta sección. Se<br />

pueden listar las respuestas positivas y negativas y reflexionar acerca del<br />

proceso que se estudiará.<br />

La imagen de la planta de maíz permite relacionar el presente con<br />

el pasado. Sugerimos que comenten, dirigidos por usted: ¿por qué<br />

fue importante el maíz? ¿Qué productos se obtienen de este grano?<br />

¿Cuáles de ellos consumen? ¿Conocen alguna receta preparada con este<br />

alimento, por ejemplo, pan de maíz?<br />

Valoración del desempeño<br />

12<br />

• Identifica y aplica el orden cronológico.<br />

• Reconoce las nociones y significado de los ámbitos político,<br />

económico, social y cultural.<br />

• Establece la relación pasado-presente.<br />

Otros recursos<br />

Puede acompañar a los alumnos a localizar más información en:<br />

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.htm<br />

Especialmente busque el apartado “Introducción” y oriente a la<br />

relación con otras asignaturas, como la de ciencias.<br />

Contenidos<br />

de la lección<br />

Del México<br />

antiguo al<br />

México colonial.<br />

Las civilizaciones<br />

prehispánicas:<br />

características e<br />

importancia en<br />

la historia y la<br />

herencia cultural<br />

mexicanas<br />

10<br />

1<br />

Política<br />

<br />

Sociedad<br />

y cultura<br />

<br />

Siglos<br />

Ix - vii a.n.e.<br />

<br />

S1 Del México antiguo al México colonial.<br />

Las civilizaciones prehispánicas: características<br />

e importancia en la historia y la herencia cultural<br />

mexicanas<br />

Pensemos antes de empezar<br />

Siglos<br />

vi - iv a.n.e.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

La historia del territorio mexicano comenzó<br />

hace más de treinta mil años,<br />

con las bandas de cazadores recolectores<br />

que habitaban diferentes regiones<br />

de esta zona. Con el paso de los siglos,<br />

esas bandas aprendieron a trabajar las<br />

plan tas que recolectaban: quitaron malezas,<br />

guardaron semillas y empezaron a<br />

<br />

tes de nuestra era (a.n.e.) domesticaron<br />

el chile, la calabaza y el aguacate; éstos<br />

se convirtieron en plantas cultivadas: ya<br />

no crecían en forma silvestre, sólo con<br />

PANORAMA DEL PERIODO<br />

Siglos<br />

iii - i a.n.e.<br />

<br />

<br />

a.n.e.<br />

n.e.<br />

¿Qué consecuencias positivas y negativas piensas que tuvo el<br />

proceso de conquista y colonización en Mesoamérica?<br />

Siglos<br />

i - iii<br />

<br />

<br />

Tallo de teocinte, antepasado silvestre del maíz. Este<br />

cultivo fue la base de la agricultura de muchos pueblos<br />

mesoamericanos.

Siglos<br />

iv - vi<br />

<br />

Siglos<br />

vii-ix<br />

Siglos<br />

x - xii<br />

Siglos<br />

xiii - xv<br />

Siglos<br />

xvi - xviii<br />

<br />

<br />

<br />

SIMBOLOGÍA<br />

Aridoamérica<br />

Oasisamérica<br />

Mesoamérica<br />

<br />

<br />

OCÉANO PACÍFICO<br />

<br />

<br />

ÁREAS CULTURALES DEL<br />

MÉXICO ANTIGUO<br />

GOLFO DE MÉXICO<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

en aldeas de agricultores. Al final de esta etapa empezó a elaborarse la cerámica.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Conquista de América (1492 - 1693)<br />

Monarquías absolutistas en<br />

<br />

<br />

PARA PUNTUALIZAR<br />

Cazadores<br />

recolectores:<br />

Una comunidad<br />

de cazadores<br />

recolectores<br />

es aquella que<br />

sobrevive gracias<br />

a la caza de<br />

animales salvajes<br />

y la recolección<br />

de frutos silvestres,<br />

sin recurrir a la<br />

agricultura ni a<br />

la domesticación<br />

de los animales.<br />

Suelen ser<br />

nómadas.<br />

11<br />

Sugerencias didácticas<br />

A continuación presentamos el Panorama del periodo, el cual muestra<br />

una amplia visión de los temas relevantes de este bloque. Destacamos<br />

la ubicación espacial mediante un mapa con el que usted puede llevar a<br />

los alumnos a localizar dónde se dieron los hechos que estudiarán. Les<br />

puede pedir que observen atentamente el mapa, que describan qué ven<br />

y que ubiquen los símbolos y cambios de tonalidad, y los relacionen con<br />

sus conocimientos de geografía. Si lo considera conveniente, pídales<br />

que intenten ubicar qué estados de la República quedarían en el área<br />

mesoamericana, o de Aridoamérica. Podrán constatar si acertaron<br />

leyendo con atención el texto de esta página.<br />

A lo largo del texto tenemos la sección Para puntualizar, donde<br />

habrá conceptos, nociones y palabras cuyo significado es importante<br />

para la materia. Si lo considera conveniente, los alumnos pueden crear<br />

otra sección en el cuaderno separando 10 hojas para anotar con sus<br />

propias palabras el significado de dichas nociones, conceptos, etc. En<br />

este caso, qué entienden por el concepto cazadores-recolectores.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Reconoce la importancia del medio natural.<br />

• Identifica las áreas culturales mesoamericanas.<br />

Otros recursos<br />

Pueden consultar en un atlas histórico un mapa para comparar las áreas<br />

de desarrollo mesoamericano o de Oasisamérica y Aridoamérica.<br />

13

Sugerencias didácticas<br />

Si les propuso a los alumnos que separaran en su cuaderno una sección<br />

para anotar con sus propias palabras el significado de las nociones y<br />

conceptos, sugerimos que expliquen qué es una chinampa y qué es la<br />

Conquista. Puede aprovechar para que también lo expresen oralmente<br />

y se desenvuelvan con seguridad.<br />

De igual forma, pueden comentar acerca de las chinampas, si las<br />

conocen y por qué piensan que son importantes.<br />

Usted puede, si lo considera apropiado, guiar a la observación de las<br />

dos imágenes de esta página. Pregunte al grupo qué son los códices y<br />

propóngale que describa los elementos de las imágenes. Los alumnos<br />

podrían explicar: ¿por qué los códices se consideran fuentes para la<br />

historia? ¿Por qué son importantes? ¿Se puede relacionar el presente<br />

con el pasado? ¿Cuáles son hoy las fuentes para estudiar lo que sucede<br />

en la actualidad?<br />

A continuación puede proponer la lectura del texto. Pídales que<br />

expliquen oralmente las diferencias entre las culturas que habitaron<br />

las áreas mencionadas en el texto. Pueden también comentar si han<br />

visitado alguna zona arqueológica: ¿qué podrían destacar de esa visita?<br />

¿En qué área cultural se localiza dicha zona arqueológica?<br />

Si considera apropiado el momento, lleve a los alumnos a reflexionar<br />

sobre el patrimonio cultural y el cuidado que se debe tener con esa<br />

herencia.<br />

Le sugerimos comentar qué importancia tiene la declaración de<br />

patrimonio de la humanidad y maravilla del mundo concedida a la<br />

pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Mediante lluvia de ideas,<br />

plantee por qué la civilización mesoamericana fue tan importante como<br />

otras del mundo antiguo.<br />

Valoración del desempeño<br />

14<br />

• Explica nociones con sus propias palabras.<br />

• Valora la importancia del patrimonio cultural.<br />

Otros recursos<br />

Si desea que los alumnos conozcan qué es la unesco y cuál es su<br />

función, puede pedirles que consulten:<br />

http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO<br />

PARA PUNTUALIZAR<br />

PARA PUNTUALIZAR<br />

Conquista:<br />

Ganar, Glosario: mediante<br />

operación xxxxx<br />

de xxxxxx guerra,<br />

un xxxxxxxx territorio,<br />

población xxxxxxxxx o<br />

xxxxxxxxxx posición.<br />

Chinampa:<br />

xxxxxxxxxxx<br />

Porción de tierra<br />

cultivable, formada<br />

artificialmente con<br />

la acumulación de<br />

lodo y tierra sobre<br />

el lecho de un lago<br />

de poco fondo.<br />

Se utilizaron<br />

para todo tipo<br />

de cultivos en los<br />

lagos del Valle de<br />

México.<br />

El enfrentamiento entre indígenas<br />

y españoles, como lo plasmaron<br />

los primeros en el Códice<br />

Florentino, siglo XVI.<br />

12<br />

El juego de pelota bien pudo significar el duelo ritual<br />

entre las fuerzas del universo. Representación del juego de<br />

pelota mixteco en el Códice Nuttal, siglo XIV. Forma parte<br />

de la colección del Museo Británico.<br />

Las dos grandes áreas culturales del<br />

México antiguo<br />

La agricultura no se practicó en la totalidad del<br />

territorio que hoy ocupa México. Hubo zonas extensas,<br />

como la península de Baja California, el<br />

desierto de Sonora o el Bolsón de Mapimí, en las<br />

que existieron bandas de cazadores recolectores<br />

hasta la época de la conquista española. Por eso<br />

se habla de dos grandes áreas culturales en el<br />

México prehispánico: Mesoamérica y Aridoamérica,<br />

que puedes apreciar en el mapa de la página<br />

11. Mesoamérica llegó a abarcar desde Nicaragua<br />

hasta las costas de Sinaloa y Tamaulipas; Arido-<br />

américa incluía Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y una<br />

buena porción de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Dentro de Aridoamérica<br />

había un área con agricultura y vida sedentaria que conocemos como Oasisamérica.<br />

Con el tiempo, la frontera entre los pueblos agrícolas de Mesoamérica y los cazadores<br />

recolectores de Aridoamérica se movió. Podemos exponer un par de ejemplos:<br />

en el actual estado de Querétaro hubo algunos centros ceremoniales y aldeas agrí-<br />

<br />

la conquista española, allí sólo había grupos de cazadores recolectores. También en<br />

Durango y Zacatecas hubo asentamientos mesoamericanos, pequeñas ciudades que<br />

después fueron abandonadas.<br />

<br />

<br />

civilización mesoamerica na se caracterizó por distintos rasgos, como la agricultura de<br />

regadío (terrazas, canales y chinampas), la existencia de ciudades (muchas de ellas provistas<br />

de calles, drenaje, plazas, áreas ceremoniales con numerosos templos) y extensas<br />

redes de intercambio (los mercaderes viajaban de costa a costa). Otra característica de<br />

la civilización mesoamericana fue una rica tradición religiosa que compartieron todos<br />

teísmo,<br />

las pirámides escalonadas, el juego de pelota, las ofrendas de sangre y copal, y<br />

el uso de códices “calendáricos”.<br />

cana<br />

fue fracturada por la invasión europea.<br />

Conquista y colonización: rupturas,<br />

continuidades e innovaciones<br />

Cuando Hernán Cortés y sus hombres iniciaron la conquista de los pueblos meso-<br />

trolaba<br />

un vasto imperio que comenzaba en la ciudad de Tenochtitlán, en el actual<br />

Valle de México. Pero era un imperio frágil: muchas de las provincias sometidas estaban<br />

descontentas debido a los abusos y las excesivas demandas en servicios y tributos<br />

impuestas por los mexicas. Por ello, a Cortés no le costó trabajo establecer alianzas<br />

con los señoríos que deseaban librarse del yugo mexica; y gracias a esas alianzas logró<br />

derrotar a la resistencia y tomar la capital imperial. Los barcos, los cañones y los<br />

caballos contribuyeron al desconcierto de los indígenas; la viruela, desconocida en<br />

América, fue un golpe mortal.<br />

Tras la conquista española, el control sobre el territorio y sus recursos pasó a<br />

-

dad sobre los pueblos, ahora bajo la forma de representantes de<br />

los ayuntamientos recién creados. Pero las máximas autorida des<br />

civiles y religiosas eran españolas. Los templos indígenas fueron<br />

destruidos, y el único ritual público permitido fue el cristiano.<br />

Nuevas realidades, nueva nacionalidad<br />

Más allá de la trágica destrucción de los antiguos señoríos, el<br />

proceso colonial también construyó nuevas realidades sociales y<br />

políticas, así como nuevas identidades y culturas. Hubo, además,<br />

<br />

molino y las tijeras, la lana, el cuero y las carretas; vinieron la fe<br />

cristiana y los conventos, el libro impreso, la retórica, la teología y<br />

las universidades. De los pueblos indígenas se conservaron el maíz<br />

y el frijol, la tortilla y el huipil; la intensa religiosidad, las ofrendas.<br />

Quedaron el adobe, los patios y la costumbre de sentarse en cuclillas. Persistió la herbolaria,<br />

los conocimientos médicos y el gusto por danzar en las fiestas religiosas.<br />

A casi quinientos años de la Conquista, lo indígena y lo europeo no se reconocen<br />

como ingredientes separados: la cultura nacional es resultado de una densa y compleja<br />

mezcla de las tradiciones mesoamericana y cristiana, con algunos ingredientes<br />

mestizaje, entonces, es la característica<br />

más destacada de la cultura nacional. Los primeros mestizos fueron los hijos de conquistadores<br />

españoles y mujeres indígenas, pero los pobladores civiles que llegaron<br />

después de la guerra de conquista también se mezclaron con la población nativa.<br />

Negros e indios, españoles y negros, y, más tardíamente, algunos grupos de origen<br />

asiático llegados a las costas del Pacífico fueron dando forma a una nueva población.<br />

<br />

racial para la construcción de la cultura mestiza mexicana.<br />

PARA RESOLVER<br />

Observa, relaciona, reflexiona<br />

1 Observa la línea del tiempo con que inicia esta lección e identifica en ella<br />

algunos de los principales procesos históricos que se dieron en nuestro<br />

territorio durante el periodo que va del preclásico al siglo xviii.<br />

Selecciona un proceso de cada ámbito (político, económico, social o cultural)<br />

y examina su duración. ¿Qué sucedía al mismo tiempo en otras partes<br />

del mundo?<br />

2 Observa el mapa de la página 15 e identifica en él qué territorios<br />

ocupaban las principales culturas mesoamericanas y en qué periodo.<br />

Relaciona esta información con un proceso económico y uno político<br />

de la línea del tiempo. ¿Qué conclusiones puedes obtener de ello?<br />

3 Investiga los siguientes conceptos clave y, de acuerdo con su significado<br />

y los conocimientos que ya tienes, escribe con cada uno de ellos una idea<br />

relacionada con la historia de nuestro país. Comparte con tus compañeros<br />

lo que escribiste.<br />

Audiencia colonización conquista corporación<br />

Mesoamérica mestizaje virreinato<br />

Consumada la conquista, muchos indígenas tuvieron<br />

que trabajar para mantener a los conquistadores. El<br />

Códice Osuna, del siglo XVI, dejó constancia de este<br />

estado de cosas en una huerta de Nueva España.<br />

13<br />

Sugerencias didácticas<br />

La lectura del texto puede ser aprovechada para establecer la noción de<br />

multicausalidad. Le sugerimos pedir a los alumnos que lean con atención<br />

e identifiquen las causas que desencadenaron el proceso de Conquista.<br />

Sería oportuno que elabore un mapa conceptual en el pizarrón.<br />

Las causas<br />

de la Conquista<br />

Superioridad de<br />

Las alianzas<br />

las armas<br />

Epidermias<br />

Puede preguntar: ¿qué es la multicausalidad? Proponga al grupo que<br />

elabore en su cuaderno un cuadro igual para las consecuencias de la<br />

Conquista. A continuación tenemos una imagen, le sugerimos pedir a<br />

los alumnos que aparten 10 hojas de su cuaderno para hacer una sección<br />

que podrían llamar Coleccionando fuentes. En ella anotarán las fuentes<br />

ilustradas en el bloque que usted considere más importantes, por<br />

ejemplo, los códices que ya vieron. El modelo puede ser:<br />

Tema Nombre Ubicación<br />

Le sugerimos retomar el concepto de mestizaje y reflexionar<br />

grupalmente a partir de que los alumnos definan qué es, cuál es su<br />

importancia y si conocen países en los cuales se rechaza el mestizaje.<br />

¿Por qué se oponen o se oponían? ¿Cuál es la importancia de la<br />

tolerancia y el respeto?<br />

Valoración del desempeño<br />

• Comprende la noción de multicausalidad.<br />

• Valora la tolerancia.<br />

Solucionario<br />

1. Puede dirigir a los alumnos en el repaso de la línea de tiempo para<br />

responder la pregunta.<br />

2. Una conclusión es el predominio mexica.<br />

3. Los conceptos clave están resaltados en la sección Para puntualizar.<br />

La conquista española significó la ganancia de los territorios de los<br />

antiguos mexicanos.<br />

15

Sugerencias didácticas<br />

Solicite a los alumnos que lean y pongan atención en el desarrollo del<br />

tema de esta página. Iniciamos con la sección Pensemos antes de empezar.<br />

Usted puede invitar al grupo a participar dando posibles respuestas a<br />

las preguntas guías del tema. También puede solicitar lectores para el<br />

texto, pidiendo que lean de manera alternada y pausada, atendiendo<br />

la puntuación. Si lo considera conveniente, puede plantear preguntas<br />

que dirijan la lectura: ¿cómo piensan que debería llamarse la etapa que<br />

estamos estudiando? Que expliquen su respuesta. ¿Cómo se relaciona<br />

esta parte de nuestro estudio con otras ciencias?<br />

Puede pedirles que subrayen en el texto, con marcador, las<br />

características y prácticas colectivas que compartieron las culturas que<br />

habitaron el área estudiada. También puede elaborar una tabla en el<br />

pizarrón y que los alumnos pasen a llenar los espacios.<br />

16<br />

Políticas Económicas Sociales Culturales<br />

Cultivo de maíz Politeísmo<br />

Le sugerimos que guíe la observación de la imagen y pida comentarios<br />

acerca del tipo de habitaciones, así como la ubicación y características<br />

de las viviendas, que establezcan la relación pasado-presente: ¿conocen<br />

algún grupo o comunidad que viva en lugares parecidos?<br />

Valoración del desempeño<br />

• Identifica la diversidad cultural.<br />

• Comprende las similitudes y diferencias entre diversas culturas.<br />

• Describe características de las culturas.<br />

Otros recursos<br />

Para analizar la realidad de culturas diversas le sugerimos acompañar a<br />

los alumnos a localizar:<br />

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-51.htm<br />

Especialmente, pídales analizar las condiciones de la conquista<br />

española en los rarámuris.<br />

Contenidos<br />

de la lección<br />

Mesoamérica y el<br />

México antiguo<br />

Los orígenes de<br />

la civilización y el<br />

urbanismo<br />

Los fundamentos<br />

de la ideología, la<br />

religión y el arte en<br />

Mesoamérica<br />

Las culturas del norte<br />

Los teotihuacanos<br />

y los señoríos mayas<br />

El tiempo de los<br />

reinos guerreros. El<br />

reino de Michoacán<br />

y la Triple Alianza:<br />

su expansión y<br />

organización<br />

Los vecinos<br />

del Imperio<br />

Mexica: Tlaxcala<br />

y otros señoríos<br />

independientes<br />

Economía,<br />

estructura social y<br />

vida cotidiana<br />

14<br />

2<br />

S1 Mesoamérica y el México antiguo<br />

Pensemos antes de empezar ¿Qué culturas existieron en el México antiguo?<br />

¿A qué llamamos civilización?<br />

¿Cómo llamar a la primera gran etapa de nuestra historia? Se le denomina comúnmente<br />

México prehispánico, y es correcto; sin embargo, tiene el inconveniente de<br />

aludir a lo español como punto de referencia: es lo que pasó antes (pre-) de la llegada<br />

de los españoles (hispánicoMéxico precolombino (lo que sucedió antes de<br />

Colón) tiene el mismo defecto. Ambas expresiones son claras y es común usarlas; pero<br />

vale la pena acostumbrarse a otro término, que podría ser más correcto, puesto que no<br />

sitúa la conquista española como punto de referencia general: México antiguo.<br />

Pero hay otro aspecto: ¿a quiénes nos referimos cuando decimos México antiguo:<br />

a los pescadores seris, a los recolectores de piñones de Baja California, a los monta-<br />

<br />

México antiguo se refiere al pasado indígena de todo nuestro territorio. Dentro de<br />

ese territorio hubo tres áreas culturales, como decíamos antes. Mesoamérica abarcaba<br />

la mitad meridional y las costas: esta área se caracterizó por el florecimiento<br />

de una gran civilización agrícola. Mesoamérica quiere decir “América media”, y se<br />

<br />

territorios situados al norte del Trópico de Cáncer la aridez era el rasgo dominante<br />

de la geografía, y por eso se conoce a esa área con el nombre de Aridoamérica. Los<br />

<br />

estribaciones septentrionales de la Sierra Madre Occidental, y en los cañones y ris-<br />

<br />

sedentarios. A esta área de agricultores, que estaba rodeada por las tierras áridas de<br />

los cazadores, se le conoce como Oasisamérica. Los pueblos oasisamericanos no alcanzaron<br />

la extensión ni la densidad demográfica de las ciudades mesoamericanas,<br />

pero compartieron con los mesoamericanos algunas prácticas (como el cultivo de<br />

maíz, frijol y chile), costumbres (como el adiestramiento militar de los varones en<br />

casas de jóvenes) y creencias (en los gemelos creadores del mundo, por ejemplo).<br />

Muchos asentamientos de<br />

Oasisamérica ocupaban<br />

riscos por razones defensivas.<br />

En la imagen tenemos a la<br />

ciudad de Mesa Verde, en<br />

Colorado, EUA.<br />

EL MÉXICO ANTIGUO

La civilización mesoamericana tuvo una enorme trascendencia para la historia<br />

posterior de nuestro país, pero no debemos olvidar las manifestaciones culturales<br />

provenientes de los pueblos de Aridoamérica.<br />

La Quemada<br />

Las Flores<br />

Ciltlaltepec<br />

Tizayucan<br />

El Teul<br />

Itztepetl<br />

Lago de<br />

Chapala<br />

Coyotepec Lago de<br />

Xoloc<br />

Tamuin<br />

Teoloyucan Zumpanco<br />

Lago de Teotihuacan<br />

Xaltocan<br />

Cuautitlan<br />

Chiconautla<br />

METZTITLÁN<br />

VALLE DE<br />

Tepexpan<br />

MÉXICO Lago de<br />

Texcoco<br />

Tenayucan<br />

Texcoco<br />

Xalostoc<br />

Zimapan<br />

Azcapotzalco<br />

Tiayo<br />

Tepeyacac<br />

Tlacopan<br />

Tenochtitlán<br />

Chapultepec<br />

Axocopan<br />

El Tajín<br />

Chimalpa<br />

Lago de<br />

Coyohuacan Culhuacan Ixtapalucan<br />

Cuitzco<br />

Tula<br />

Tollantzinco<br />

Lago de<br />

Atlacomulco<br />

Xochimilco<br />

Otumba<br />

Lago de<br />

Lago de Tzintzuntzan<br />

Xocotla<br />

Villa Rica<br />

Xochimilco<br />

Chalco Chalco<br />

Pátzcuaro<br />

Atlapulco<br />

Tlaxcala<br />

Jalapa<br />

Tezompa<br />

TLAXCALLAN<br />

Cempoala<br />

Calixtlahuaca<br />

ESTADO TARASCO<br />

Ixhuacan<br />

Cholula<br />

Veracruz Isla de los<br />

Malinalco Tepoziylan Tepeaca<br />

Sacrificios<br />

Isla Mujeres<br />

Motul<br />

Dzibilchalútn<br />

Izamal<br />

Tihoo<br />

Chichen Itzá<br />

Balankanché<br />

Mayapán<br />

Cobá San Miguel<br />

Isla de<br />

Uxmal<br />

Tancah Cozumel<br />

Mani<br />

Tulum<br />

Muyil<br />

Chacmool<br />

PENÍNSULA DE<br />

YUCATÁN<br />

Xochicalco<br />

Teloloapan<br />

Orizaba<br />

TEOTITLAN<br />

Mixtlan<br />

Atazta<br />

Xicallanco<br />

Cilvituk Tzibanché<br />

Ichpaatun<br />

Santa Rita<br />

Zacatollan<br />

Zacatula<br />

Tetela<br />

Teotitlan<br />

Itzamkanac<br />

Lamanai<br />

Nochcoc YOPITZINCO<br />

Tetzmoliuhuacan<br />

Yanhuitlan<br />

TOLTECA-<br />

NONOALCA<br />

MAYA<br />

Acapulco<br />

Monte Alban<br />

Ayutla Quetzaltepec<br />

Mitla<br />

Zaachila<br />

Ixtayutlán<br />

Chiapa de Corzo<br />

PETÉN<br />

Tapoxté<br />

Tayasal<br />

SIMBOLOGÍA<br />

SEÑORIO<br />

MIXTECO<br />

Tututepec<br />

SEÑORIO<br />

ZAPOTECO<br />

Wild Cane Cay<br />

Imperio Tolteca<br />

Imperio Mexica bajo Itzcóatl 1427-1440<br />

Expansión bajo Moctezuma l<br />

Pochutlan<br />

Zacaleu<br />

Lago de<br />

Nito<br />

Izabal<br />

Quirigua<br />

Naco<br />

1440-1468 y Axayácatl, 1469-1481<br />

Huiztlan<br />

Expansión bajo Ahuitzotl 1486-1502<br />

Mazatlan Uátaln Mixco Viejo<br />

Moctezuma ll, 1502-1520<br />

Iximché<br />

Lago de<br />

Estados Mayas del clásico tardío<br />

Atitlán<br />

Tolteca-Chichimeca<br />

O c e á n o P a c í f i c o<br />

G o l f o d e M é x i c o<br />

PARA RESOLVER<br />

Analiza, identifica e ilustra<br />

1 Observa el mapa anterior y reflexiona acerca de por qué las fronteras<br />

se van transformando a lo largo de la historia y escribe tu opinión en tu<br />

cuaderno.<br />

2 Analiza el mapa de la página 11 e ilustra en tu cuaderno el entorno<br />

natural de Mesoamérica y de Aridoamérica. Advierte qué diferencias<br />

físicas influyeron en el tipo de cultura y actividades económicas que se<br />

desarrollaron en ambas áreas culturales.<br />

<br />

y el desarrollo y características de una cultura? ¿Cuál?<br />

S2 Los orígenes de la civilización y el urbanismo<br />

Hablamos de civilización cuando encontramos ciudades, clases sociales, gobernantes,<br />

<br />

siempre pueden distinguirse regiones, grupos y culturas distintas; en Mesoamérica<br />

hubo esa variedad interna, pero sin relegar la unidad general.<br />

M a r C a r i b e<br />

Pensemos antes<br />

de empezar<br />

¿Cuál fue la primera<br />

cultura importante en<br />

Mesoamérica?, ¿por<br />

qué?<br />

¿Qué fue Mesoamérica:<br />

un área cultural o un<br />

área geográfica?<br />

15<br />

Sugerencias didácticas<br />

Usted puede hacer énfasis en las distinciones entre las áreas culturales<br />

y mediante lluvia de ideas invitar a los alumnos a mencionar<br />

características de cada una, para señalar al final cuál fue la importancia<br />

de Mesoamérica. En el pizarrón anotarán los nombres de las principales<br />

culturas de esa área. En el mapa pueden ir localizando las zonas<br />

sombreadas y reconocer las extensiones que ocuparon los toltecas,<br />

mexicas y mayas.<br />

Enseguida le sugerimos pedir la lectura en voz alta y pausada de<br />

la sección Pensemos antes de empezar. Pida la opinión de los alumnos<br />

respecto a las preguntas que acaban de leer. Mencione que las respuestas<br />

se verán a lo largo de esta lección.<br />

Después de la lectura del inicio del tema, puede proponer a los alumnos<br />

que escriban en el cuaderno, con sus propias palabras, sus ideas acerca<br />

de qué es civilización.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Distingue las áreas culturales del México antiguo.<br />

• Explica la noción de civilización.<br />

Otros recursos<br />

Para comparar Aridoamérca y Mesoamérica, puede pedir a los alumnos<br />

que revisen las páginas:<br />

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoamerica y<br />

http://es.wikipedia.org/wiki/Aridoamerica<br />

También puede acompañarlos a visitar el museo de sitio<br />

arqueológico más cercano a su población para interactuar juntos y hacer<br />

la comparación de manera lúdica.<br />

17

Sugerencias didácticas<br />

Si usted solicitó a los alumnos que abrieran una sección del cuaderno<br />

para anotar los significados de los términos de la sección Para<br />

puntualizar, puede pedirles que lean los conceptos y anoten con sus<br />

propias palabras qué comprendieron.<br />

Invite a varios alumnos a leerlos y a que se den cuenta de si lo<br />

hicieron bien. Ahora pida a alumnos voluntarios que lo expliquen<br />

oralmente, ya sin sus anotaciones, de manera que se percaten cómo van<br />

desarrollando la competencia de expresarse con propiedad y claridad.<br />

En la tabla aparecen periodos de desarrollo cultural. Si lo considera<br />

conveniente, puede utilizar también la línea de tiempo de las páginas<br />

10-11 y contrastarlas. De esta manera los alumnos podrán observar más<br />

puntualmente dicho desarrollo cultural. También pueden elaborar un<br />

esquema en el pizarrón y pasar a anotar algunas características de cada<br />

periodo. Puede ser así:<br />

18<br />

Periodo<br />

paleoindígena<br />

Inicia agricultura<br />

Bandas recolectoras cazadores<br />

Habitan cuevas son nómadas<br />

Si lo considera, pueden leer en voz alta el texto que trata de la cultura<br />

olmeca y usted intercalar preguntas que dirijan su atención al proceso<br />

histórico, periodo, características y organización de este grupo cultural.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Se expresa con propiedad y claridad.<br />

• Reconoce los periodos del desarrollo cultural.<br />

Otros recursos<br />

Puede solicitar a un alumno o a varios que adquieran la revista<br />

Arqueología Mexicana en los museos de su localidad, o que revisen su<br />

página web para bajar algunos ensayos, especialmente del tema de los<br />

olmecas:<br />

http://www.arqueomex.com/<br />

PARA PUNTUALIZAR<br />

Etapa<br />

aldeana: Fase<br />

de la historia<br />

mesoamericana<br />

anterior al<br />

desarrollo<br />

urbano.<br />

Bienes<br />

suntuarios:<br />

Son aquellos<br />

artículos de lujo,<br />

como ropas<br />

finas, muebles o<br />

joyas.<br />

16<br />

<br />

historia mesoamericana. La civilización surge en el primer gran periodo, conocido<br />

como Preclásico, particularmente en la fase que llamamos Preclásico medio.<br />

Los olmecas y lo olmeca<br />

Después de una larga etapa aldeana <br />

emergieron en Mesoamérica algunos centros regionales de poder: pueblos más<br />

grandes y más ricos que el conjunto de las aldeas, con algunas plataformas para el<br />

<br />

por los parientes cercanos del jefe de la tribu, que eran mantenidos con el tributo<br />

de las otras familias. Los centros regionales promovieron el intercambio de bienes<br />

suntuarios a larga distancia (el jade de Guatemala llegó a Oaxaca, por ejemplo), auspiciaron<br />

las tareas de artesanos especializados (como los escultores) y promovieron<br />

la urbanización y el enriquecimiento de los recintos ceremoniales: organizaron la<br />

<br />

vez los rasgos culturales que denominamos olmecas y que dominarán a lo largo del<br />

<br />

Periodización del desarrollo cultural mesoamericano<br />

Fechas Periodo<br />

35000 al 8000<br />

a.n.e.<br />

8000 al 2500 a.n.e.<br />

2500 a.n.e. al 200<br />

de nuestra era<br />

200-1000<br />

1000-1521<br />

Paleoindígena: desde el poblamiento hasta el inicio de la agricultura.<br />

Bandas de cazadores-recolectores.<br />

Viven en cuevas y practican el nomadismo: mudan sus campamentos<br />

con el cambio de las estaciones.<br />

Arcaico: del surgimiento de las prácticas agrícolas a la primera<br />

cerámica. A lo largo de este periodo inician los cultivos que caracterizan<br />

a Mesoamérica (aguacate, maíz, frijol, calabaza, chile,<br />

amaranto). La población se torna sedentaria. Las aldeas crecen.<br />

Se inicia la alfarería.<br />

Preclásico: Surge la civilización en Mesoamérica. La población se<br />

concentra; algunos grupos sociales se especializan en su trabajo<br />

(artesanos, gobernantes, guerreros. Se desarrollan los rasgos artísticos,<br />

rituales y monumentales que identificamos con la cultura olmeca.<br />

Aparecen las ciudades: Monte Albán, Cuicuilco, Teotihuacán.<br />

Clásico: Surgen culturas regionales fuertemente diferenciadas entre<br />

sí, como la maya de las tierras bajas, la teotihuacana y la<br />

zapoteca. Pleno florecimiento de Teotihuacán, Monte Albán, Tikal<br />

y otras ciudades clásicas. Crisis y abandono de Teotihuacán y<br />

posteriormente de Monte Albán. Ruptura del orden teotihuacano y<br />

reconstrucción de las redes comerciales. Auge final y extinción de<br />

la cultura clásica maya del bosque tropical.<br />

Posclásico: Surgimiento de nuevos reinos y estados expansionistas.<br />

Florecimiento de Tula. Auge de los reinos mixtecos y de la península<br />

de Yucatán. Surgimiento y consolidación de la triple alianza (México,<br />

Texcoco, Tlacopan). Imperialismo mexica. Imperio tarasco.

encuentran los grandes tronos en forma de<br />

prismas rectangulares (esculpidos en un solo<br />

bloque de piedra o elaborados en mampostería);<br />

las pequeñas esculturas de jade, serpentina<br />

y otras piedras verdes, frecuentemente<br />

con apariencia de hachas; las representaciones<br />

de jaguares (hombres disfrazados de jaguar,<br />

jaguares que luchan con hombres, jaguares<br />

con rasgos humanos) y ciertos rostros<br />

humanos muy característicos: ojos rasgados,<br />

labios gruesos, dientes afilados y algunas facciones<br />

felinas.<br />

Extensión e influjo de la cultura<br />

olmeca<br />

La mayor abundancia de elementos olmecas la encontramos en las llanuras aluviales<br />

del Golfo de México, entre Veracruz y Tabasco. Son típicas de esta zona las cabezas<br />

colosales (retratos de los gobernantes tallados en los tronos que usaron en vida) y<br />

las tumbas de prismas basálticos. La materia prima para estas obras se obtenía en el<br />

macizo de Los Tuxtlas (Veracruz) y se llevaba arrastrando a las capitales, como San<br />

Lorenzo (Veracruz) y La Venta (Tabasco).<br />

Fuera del Golfo de México, los centros olmecas más importantes que se han descubierto<br />

han sido Teopantecuanitlán, en Guerrero, y Chalcatzingo, en Morelos.<br />

Tlatilco y Tlapacoya, en el Valle de México, son también localidades con una fuerte<br />

presencia de rasgos olmecas. Al parecer, las nacientes noblezas mesoamericanas<br />

compartían una serie de símbolos, objetos y creencias, gracias a sus frecuentes contactos<br />

comerciales. Hoy se piensa que los rasgos culturales olmecas no fueron impuestos<br />

por pueblos del Golfo a los señoríos de otras regiones, sino aceptados como<br />

repertorio común en el origen de la civilización mesoamericana.<br />

El surgimiento de las ciudades<br />

Hron:<br />

no más cabezas colosales, altares ni hachas de jade de estilo olmeca. Varios centros<br />

ceremoniales fueron abandonados y empezaron a surgir en Mesoamérica nuevos centros<br />

de poder: se pasó de la unidad olmeca a una etapa de florecimiento de culturas<br />

regionales. Tal parece que los señoríos que habían participado del intercambio económico<br />

y cultural de la etapa olmeca alcanzaron la madurez y la fuerza política necesarias<br />

para cohesionar a sus respectivas regiones y dotarlas de una capital administrativa y<br />

religiosa. La población también había crecido y eran posibles ahora las grandes concentraciones<br />

propias de las ciudades, que serían sostenidas con una creciente tributación<br />

agrícola. Las construcciones, la cerámica y las obras artísticas de esta nueva etapa adoptaron<br />

un carácter propio en cada región.<br />

<br />

ríos, se organizaron en una confederación y empezaron a poblar Monte Albán. Hasta<br />

ese momento, Monte Albán no había sido otra cosa que un grupo de montes áridos en<br />

el centro del valle, pero la decisión de los señoríos de aliarse y formar una sola unidad<br />

política dio pie a la organización del asentamiento en las colinas. La elevación del sitio<br />

era un factor importante y también lo era el hecho de que estaba situado en el centro<br />

del valle. Así empezó la historia de la mayor ciudad indígena de la región oaxaqueña.<br />

Cabeza olmeca en<br />

La Venta, Tabasco,<br />

una de 17 esparcidas<br />

por la costa del golfo<br />

mexicano. Son los retratos<br />

de los gobernantes y se<br />

fabricaban con los tronos<br />

usados por éstos. Los<br />

olmecas constituyeron<br />

la primera cultura con<br />

organización política en<br />

la antigua Mesoamérica,<br />

entre los años 1200 al<br />

400 a.n.e.<br />

PARA PUNTUALIZAR<br />

Confederación:<br />

Alianza, liga,<br />

unión o pacto<br />

entre personas,<br />

grupos o estados,<br />

en la cual las<br />

partes cuentan<br />

con una amplia<br />

autonomía.<br />

17<br />

Sugerencias didácticas<br />

Puede guiar la observación de la imagen. Después de la lectura, invite a<br />

voluntarios para que la dibujen en el pizarrón y escriban con sus propias<br />

palabras la descripción de la pieza arqueológica. Solicite a otros alumnos<br />

que expliquen cuáles son los rasgos característicos, o típicamente<br />

olmecas, que distinguen la pieza.<br />

También pueden leer en voz alta y pausada el texto de toda la página<br />

y subrayar las zonas en donde se desarrolló la cultura olmeca. Para<br />

ejercitar sus conocimientos de geografía, es conveniente que dibujen un<br />

mapa tomando como guía el de la página 15, y que traten de ubicar las<br />

regiones mencionadas en el texto.<br />

Usted puede solicitar que escriban en su cuaderno una frase en la<br />

que respondan la pregunta: ¿cómo surgieron las ciudades? Invite a<br />

algunos alumnos a que lean su frase y pida a otros que expliquen, sin<br />

leer, este mismo punto. Si lo considera conveniente, pase a la sección<br />

Para puntualizar, y después de leer el concepto pida a los alumnos que<br />

proporcionen ejemplos en los que apliquen la palabra “confederación”.<br />

Invítelos a participar preguntando quiénes conocen Monte Albán y qué<br />

les llamó más la atención de esta zona arqueológica.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Observa y describe características.<br />

• Identifica lugares en un mapa.<br />

• Comprende conceptos.<br />

Otros recursos<br />

Puede ver con los alumnos un video sobre la cultura olmeca, el cual se<br />

consigue en los museos de su localidad o en el Centro de Maestros:<br />

http://www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/convocatoria_docentes/<br />

archivos/direc_CdeM.pdf<br />

19

Sugerencias didácticas<br />

Podrá utilizar las imágenes para que los alumnos participen<br />

describiéndolas y aplicando los conceptos de civilización, confederación<br />

u organización política. Puede proponerles que ubiquen a qué periodo<br />

de desarrollo cultural pertenecen. Si es necesario, que repasen los<br />

cuadros. Enseguida, la mitad del grupo podría leer el texto “Monte<br />

Albán”, y la otra mitad el de “Cuicuilco”.<br />

Un voluntario de cada grupo pasará al frente a comentar la lectura<br />

correspondiente. Cuando terminen, usted puede mencionar la<br />

importancia de trabajar en equipo y de expresar las ideas con claridad<br />

ante un auditorio.<br />

Valoración del desempeño<br />

20<br />

• Observa y describe imágenes relacionándolas con los<br />

acontecimientos históricos.<br />

Solucionario<br />

Las imágenes de las piezas arqueológicas tienen relación con los<br />

temas de los olmecas, Monte Albán y Cuicuilco. Estas piezas están<br />

relacionadas con su vida cotidiana y podrían ser utensilios de cocina,<br />

urnas funerarias, representaciones de sus dioses o estelas.<br />

Otros recursos<br />

Para dilucidar el valor de estas piezas, los alumnos pueden visitar la<br />

página en Internet sobre los rostros olmecas:<br />

http://www.bigbangmex.unam.mx/bigbangmex/Salas_OtrasCulturas/<br />

olmecas/Intro_1aPag.html<br />

También puede organizar una visita colectiva a Cuicuilco y su museo<br />

de sitio o al Museo Nacional de Antropología e Historia.<br />

18<br />

Monte Albán, en Oaxaca, ciudad zapoteca que floreció<br />

entre los años 500 a.n.e. al 900 n.e.<br />

Cuicuilco, en el Valle de México. Fundada en 500 a.n.e.,<br />

fue sepultada por la lava del volcán Xitle en 150 n.e.<br />

Monte Albán<br />

La ciudad de Monte Albán fue el centro más importante de<br />

<br />

habitantes, reunidos en un conjunto de montes rocosos en el<br />

centro del valle de Oaxaca. Desde Monte Albán, los zapotecos<br />

parecen haber dominado la política y los intercambios en<br />

<br />

teca se encuentran las cámaras funerarias, donde colocaban<br />

a sus muertos rodeados de ofrendas y de vasos de barro con<br />

efigies.<br />

Cuicuilco<br />

En la misma época del surgimiento de Monte Albán, hacia el<br />

<br />

urbano que conocemos con el nombre de Cuicuilco. Además<br />

de la gran plataforma o “pirámide” de base circular que todavía<br />

hoy puede verse desde las avenidas vecinas en el sur de<br />

la Ciudad de México, hubo varias otras, tanto rectangulares<br />

como circulares, distribuidas alrededor de plazas. También<br />

hubo un cementerio, contiguo a las plataformas, del cual se<br />

han reconocido numerosas tumbas, todas ellas con forma de<br />

botellón; es decir, con un cuello angosto y una cámara globu-<br />

<br />

antigua ciudad, cuyas casas y parcelas fueron cubiertas por<br />

la lava del volcán Xitle. Tras la destrucción ocasionada por el<br />

volcán, el papel de centro político del Valle de México sería<br />

tomado por Teotihuacán.<br />

Observa, identifica y compara<br />

1 Ubica en un mapa los sitios arqueológicos mencionados en el texto.<br />

2 Observa con atención las características de las siguientes piezas y trata<br />

de identificar a qué cultura pertenecen.<br />

a) b) c)<br />

PARA RESOLVER<br />

3 ¿Sabes para qué servían? Investígalo y elabora un escrito acerca de los<br />

usos e importancia de la alfarería en las sociedades antiguas. Comparte<br />

tu trabajo con el grupo.<br />

4 Elabora un portafolios y guarda ahí todos tus trabajos escritos, pues los<br />

necesitarás al final del curso para hacer un catálogo histórico ilustrado<br />

que te permitirá darte cuenta de tu aprendizaje.

S3 Los fundamentos de la ideología, la religión<br />

y el arte en Mesoamérica<br />

Los pueblos mesoamericanos compartían un mismo mito sobre el origen del mundo:<br />

todos ellos pensaban que la vida sobre la tierra había surgido cuando dos dioses gemelos,<br />

llamados Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en lengua náhuatl, partieron a la mitad el<br />

<br />

hermanos pero antagónicos, colocaron cuatro postes para impedir que las mitades<br />

volvieran a unirse. A veces se representaba a estos postes como serpientes. No sabemos<br />

con certeza si los mesoamericanos creían en la historia del monstruo al pie de la letra, o<br />

si la usaban como una metáfora para referirse a una masa indefinida que empezó a tomar<br />

sentido gracias a la actividad creadora de los dioses. Lo cierto es que con este mito<br />

explicaban su idea de que sobre la Tierra y debajo de ella había un cielo y un inframundo<br />

comunicados con el ámbito de la vida del hombre gracias a los postes sagrados.<br />

Los pueblos de Mesoamérica creían que todo lo que ocurría en el mundo era el<br />

resultado de la influencia de los dioses, que viajaban a la Tierra a través de los postes<br />

míticos, y luego circulaban como remolinos invisibles para introducirse en los objetos<br />

y en las personas y darles vida e identidad. Los múltiples dioses en los cuales los<br />

mesoamericanos creían, bajaban desde los cielos o mundos superiores o bien subían<br />

desde los inframundos. Los dioses viajaban ordenadamente: el dios del viento se hacía<br />

presente en febrero y marzo, y le barría el camino al dios de la lluvia, que bajaba<br />

en abril, etc. La religión mesoamericana fue el conjunto de prácticas rituales que los<br />

hombres desarrollaron para relacionarse con esas fuerzas sagradas o dioses que se<br />

movían por el cosmos y llegaban a la Tierra.<br />

Los calendarios que los sacerdotes utilizaban, pintados sobre papel o piel, describían<br />

los ciclos de predominio de las diferentes fuerzas sobrenaturales; indicaban<br />

<br />

tales calendarios permitía a los sacerdotes organizar el ritual y definir el momento<br />

adecuado de realizar determinados sacrificios u ofrendas. Al participar en las ceremonias<br />

y fiestas religiosas, los hombres contribuían a mantener el orden del mundo.<br />

Por ejemplo, se presentaban ofrendas a los dioses de las lluvias hacia el final de la<br />

sequía, para invitarlos a venir a la Tierra. También se hacían sacrificios al dios solar<br />

para nutrirlo y perpetuar su ciclo “alrededor” de la Tierra.<br />

Ofrendas y sacrificios<br />

En la religión mesoamericana eran muy importantes las ofrendas; las más<br />

frecuentes eran el humo del copal, la fragancia de las flores que se colocaban<br />

en los altares y el humo de la sangre que se quemaba en braseros.<br />

Diariamente los sacerdotes se punzaban el cuerpo para impregnar con<br />

gotas de sangre los amates o zacates que después quemaban; pero había<br />

otra forma de ofrendar sangre: el sacrificio humano. La época del dominio<br />

mexica parece haber sido la más propicia para la celebración de este tipo de<br />

sacrificios, que se practicaban por millares, cada año, en el Templo Mayor<br />

y en otros sitios.<br />

<br />

víctima sacrificial, generalmente un guerrero enemigo, recibía una incisión<br />

en el pecho y el sacerdote extraía el corazón para quemarlo como ofrenda<br />

al dios solar. Las cabezas de estas víctimas se colocaban, ensartadas, en<br />

largueros de madera ensamblados en una plataforma que se conocía como<br />

tzompantli<br />

Pensemos antes<br />

de empezar<br />

¿Qué significado tenía la<br />

religión en las culturas<br />

mesoamericanas?<br />

Oxomoco y Cipaltonal, deidades calendáricas<br />

mesoamericanas en el Códice Borbónico del<br />

siglo XVI.<br />

19<br />

Sugerencias didácticas<br />

Le proponemos iniciar con la lectura de la sección Pensemos antes de<br />

empezar. Podría pedir algunos comentarios al respecto. Preguntar a los<br />

alumnos qué saben de las creencias de los antiguos mexicanos, si han<br />

visto algún video o película de este tema. Si lo considera conveniente,<br />

haga la lectura por filas, iniciando con la uno, la dos, etc., en voz alta.<br />

Mientras tanto, se recomienda que los demás escuchen con atención, ya<br />

que se les hará preguntas al finalizar. La fila uno elabora una pregunta<br />

de la parte que leyó, y así sucesivamente. Si lo considera conveniente,<br />

pueden irse anotando en el pizarrón. La fila que va a responder nombra<br />

un líder y tiene un minuto para ponerse de acuerdo en la respuesta que<br />

escribirá en el pizarrón. Se comentarán las respuestas hasta que todas las<br />

filas de alumnos terminen de participar.<br />

A continuación, invite al grupo a observar la imagen, y si usted pidió<br />

que se abriera una sección para la Colección de fuentes, solicite a los<br />

alumnos que anoten los datos de este códice.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Identifica ideas principales en los textos.<br />

Otros recursos<br />

Consiga los artículos en línea “El sacrificio humano en Mesoamérica”<br />

y “La ideología del sacrificio entre los mayas”, de la revista Arqueología<br />

Mexicana en:<br />

http://www.arqueomex.com/S8N5SacrificioEsp63.html<br />

http://www.arqueomex.com/S8N5MayaEsp63.html<br />

Ambos artículos contienen imágenes de sacrificios que usted puede<br />

utilizar como recurso de análisis del sacrificio en la vida cotidiana.<br />

21

Sugerencias didácticas<br />

Para establecer la relación entre arte y religión, podría usted pedir al grupo<br />

que participe aportando algunos ejemplos de edificios dedicados a los<br />

dioses, como es el caso de los templos budistas, las mezquitas, etc. Otras<br />

referencias que pueden mencionar serían de esculturas, pinturas y música<br />

sacra. Algunos alumnos podrían pasar al pizarrón a dibujar ejemplos.<br />

Si lo considera adecuado, sugiera que localicen en el diccionario el<br />

significado de politeísmo y que algunos voluntarios participen explicando<br />

con sus propias palabras qué entienden de este concepto.<br />

Se puede hacer hincapié en que estos objetos artísticos, el arte en sí, es<br />

una fuente primaria y aporta información valiosa de una cultura o periodo<br />

histórico, y por tanto debe ser preservada, sin importar de qué religión<br />

se trate. De esta manera se favorece la reflexión valorativa del patrimonio<br />

cultural, así como su cuidado y respeto por todas las generaciones.<br />

Valoración del desempeño<br />

22<br />

• Identifica características.<br />

• Comprende el concepto.<br />

• Valora el patrimonio cultural.<br />

Solucionario<br />

Explicar la creación del mundo de acuerdo con su cosmovisión, la cual<br />

tiene una relación integral con el ser humano, su naturaleza y su vida<br />

cotidiana. Esto tiene relación con la descripción de Quetzalcóatl y el<br />

cambio de estaciones.<br />

Otros recursos<br />

Puede apoyarse en la biblioteca de su escuela para investigar en diversos<br />

diccionarios o enciclopedias el significado de la palabra cosmovisión.<br />

20<br />

<br />

víctima para el palacio y el resto del cuerpo se entregaba al guerrero que lo había<br />

capturado. La carne de la víctima se cocía en grandes calderos y era el plato principal<br />

de grandes rituales.<br />

Arte y religión<br />

El arte de los pueblos mesoamericanos estaba estrechamente ligado a su religión.<br />

<br />

tenía una función ritual o registraba los ciclos calendáricos y los sucesos astronómicos.<br />

La mayoría de las esculturas se hacían con la idea de que los dioses se introducirían<br />

en ellas y les darían fuerza sagrada. Las piedras preciosas incrustadas en las<br />

imágenes de piedra y los bultos sagrados atados a su espalda tenían la función de<br />

recibir y concentrar la fuerza sobrenatural de los dioses. Las pinturas murales eran<br />

como cantos en los que se repetían ciertas ideas o fórmulas sagradas, similares a las<br />

que pronunciaban los sacerdotes en sus rezos.<br />

<br />

trucción más importante de la ciudad, el Templo Mayor, era una representación<br />

<br />

cúspide se realizaba el sacrificio ritual de los prisioneros de guerra, que al ser arrojados<br />

escaleras abajo caían sobre la gran escultura de la Coyolxauhqui, diosa que fue<br />

sacrificada, según el mito, en el cerro de Coatepec. Por otra parte, la gran escultura<br />

circular que conocemos como Piedra del sol es una representación del calendario y<br />

una alusión al movimiento aparente del sol. La gran Coatlicue es una representación<br />

simbólica de la tierra, la fertilidad y el universo de lo femenino.<br />

Lee, interpreta y reflexiona<br />

1 Lee el siguiente mito prehispánico.<br />

PARA RESOLVER<br />

[…] Otros dijeron que la tierra fue creada por los dioses Quetzalcoatl y Tezcatlipoca,<br />

quienes bajaron a tierra a la diosa del cielo. Ella tenía las articulaciones cubiertas<br />

de ojos y bocas con las que mordía como una bestia salvaje. Antes de que la bajaran<br />

había agua (que nadie sabe quién creó) sobre la cual la diosa caminaba. Cuando<br />

vieron esto, los dioses se dijeron: “Es necesario hacer la tierra”, y diciendo esto se convirtieron<br />

los dos en grandes serpientes. Transformados, una de las serpientes agarró<br />

a la diosa de la mano derecha y el pie izquierdo y la otra de la mano izquierda y el<br />

pie derecho, jalaron tanto que la partieron por la mitad. Con la parte de atrás de los<br />

hombros hicieron la tierra, y la otra mitad la llevaron al cielo.<br />

Los otros dioses se enteraron y se enojaron mucho, entonces para recompensar a<br />

la diosa por el daño que le habían hecho, los dioses descendieron todos del cielo y<br />

ordenaron que de ella salieran los frutos necesarios para la vida de los hombres: de<br />

sus cabellos hicieron los árboles y flores, de su piel las pequeñas hierbas y flores, de<br />

los ojos hicieron los pozos, las fuentes y las pequeñas cavernas, de la boca los ríos<br />

y grandes cavernas mientras que de los agujeros de la nariz y de los hombros, los<br />

valles de las montañas y las montañas mismas respectivamente. La diosa lloró algunas<br />

veces durante las noches, incansablemente. Quería comer corazones de hombres<br />

y únicamente callaba cuando se los daban; y sólo llevaba fruta si estaba rociada con<br />

sangre humana.

a) ¿Qué es lo que explica?<br />

b) De acuerdo con el mito que acabas de leer, ¿cómo se reflejaba la cosmovisión<br />

mexica en su estructura y organización social?<br />

2 Lee con atención la descripción de Quetzalcóatl que recoge fray<br />

Bernardino de Sahagún en la Historia general de las cosas de la Nueva<br />

España, libro I, capítulo V.<br />

Este Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por dios y decían que barría el camino<br />

a los dioses del agua, y esto adivinaban porque antes que comienzan las aguas<br />

hay grandes vientos y polvos, y esto decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos,<br />

barría los caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a lluver.<br />

a) ¿Qué relación encuentras entre lo que acabas de leer y el tipo de cultura que<br />

se desarrolló en Mesoamérica? ¿Por qué crees que era importante para los<br />

pueblos prehispánicos explicar de esta manera el cambio de las estaciones?<br />

S4 Las culturas del norte<br />

En el México antiguo hubo pueblos agrícolas en la Sierra Madre Occidental, ancestros<br />

de los actuales tarahumaras, tepehuanos, coras y huicholes. La población era<br />

más escasa que en el corazón de Mesoamérica y la agricultura no contaba con los sistemas<br />

de riego que vemos en el sur. Sin embargo, durante el periodo Clásico los<br />

asentamientos alcanzaron la riqueza y dimensión necesarias para levantar centros<br />

ceremoniales provistos de plazas, templos y altares; algunos palacios, así como calles,<br />

muros defensivos y caminos con losas acomodadas para darles visibilidad y resistencia.<br />

Se conoce como cultura chalchihuites a este conjunto de sociedades que abarcó<br />

<br />

esta cultura fue La Quemada, en la actual Zacatecas.<br />

Para el siglo x los asentamientos de la cultura chalchihuites habían sido abando-<br />

<br />

adonde muchos llegaron, se les llamó chichimecas. Muchos de ellos participaron en la<br />

<br />

Después de la crisis de la cultura chalchihuites, hubo todavía importantes<br />

desarrollos en el norte de México. Destaca la cultura aztatlán (con apogeo<br />

<br />

<br />

adobe, con edificios multifamiliares de varios pisos, situada entre la montaña<br />

y el desierto, cerca de un río: la ciudad de Pa quimé o Casas Grandes (con su<br />

<br />

cultores que habían quedado en la sierra y con los asentamientos de la costa<br />

del Pacífico, de quienes obtenía, entre otras cosas, conchas marinas y loros.<br />

<br />

huahua, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas nunca se desarrolló la<br />

<br />

o tres campamentos a lo largo del año, pues se movían en busca de los recursos más<br />

abundantes en cada estación. Los grupos de Baja California, por ejemplo, recolectaban<br />

piñones en la sierra y luego descendían para recolectar y cazar en las llanuras costeras.<br />

Pensemos antes<br />

de empezar<br />

¿Cuál era la importancia<br />

de los calendarios<br />

sagrados?<br />

¿Qué tipo de cultura<br />

floreció en el norte del<br />

México antiguo?<br />

Ruinas de edificios de adobe<br />

en Paquimé o Casas Grandes,<br />

Chihuahua. Datan del siglo XIII y<br />

fueron abandonadas a inicios del<br />

XVI. La ciudad fue, entre otras cosas,<br />

un gran centro alfarero.<br />

21<br />

Sugerencias didácticas<br />

Es importante que los alumnos inicien con la observación de la<br />

imagen, la cual resulta sugerente, ya que permite distinguir las diversas<br />

edificaciones de las culturas mesoamericanas estudiadas.<br />

Puede invitarlos a que la describan y que enseguida pasen al<br />

pizarrón dos voluntarios: uno reseñará las características de la imagen<br />

de Paquimé y otro las de Monte Albán. Sus compañeros de fila pueden<br />

aportar elementos una vez que el alumno termine de escribir en el<br />

pizarrón. Posteriormente hágales ver que al proceder de esta manera,<br />

lo que hicieron fue contrastar una imagen con otra, y que este método,<br />

usual entre los historiadores, permite distinguir las similitudes de las<br />

diferencias. Enseguida puede usted leer la sección Pensemos antes de<br />

empezar y solicitar al grupo sus opiniones al respecto.<br />

También puede proceder a la lectura del texto y pedirles que<br />

subrayen las ideas principales en función de las preguntas de la sección<br />

que usted les leyó.<br />

Las ideas más importantes señalan que las sociedades establecidas en<br />

el norte practicaban la recolección y el intercambio de productos, pues<br />

su territorio no era tan propicio para la agricultura.<br />

Valoración del desempeño<br />

• Contrasta información.<br />

• Identifica ideas principales en el texto.<br />

Otros recursos<br />

Pida a los alumnos que visiten el sitio web de la Comisión Nacional<br />

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el cual pueden observar<br />

videos o leer información sobre los pueblos indígenas y su historia, en<br />

especial el tema de las culturas del norte:<br />

www.cdi.gob.mx<br />

También puede buscar en su población alguna dependencia oficial o<br />

civil relacionada con los pueblos indígenas.<br />

23

Sugerencias didácticas<br />

Pensemos antes de empezar puede ser utilizada para invitar al grupo<br />

a aportar ideas del tema que se estudiará. Si lo considera pertinente,<br />

usted puede anotar algunas ideas en el pizarrón e invitar a dos lectores<br />

a que pasen al frente y se alternen la lectura del texto ante el grupo. Al<br />

terminar, pida a otros voluntarios que subrayen en el pizarrón las ideas<br />

más destacadas de lo que leyeron sus compañeros. ¿Algunos podrían<br />

responder las preguntas de la sección con la que iniciamos? ¿Hay otros<br />

voluntarios que deseen describir la imagen?<br />

Puede preguntarles qué les llama la atención de la imagen y por<br />

qué, con el fin de llevarlos a la reflexión de las similitudes y diferencias<br />

en relación con ellos mismos y su entorno. Reflexione en que las<br />

diferencias son parte de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país.<br />

Valoración del desempeño<br />

24<br />

• Expresa con claridad sus ideas.<br />

• Describe elementos de una imagen.<br />

• Valora la diversidad cultural.<br />

Solucionario<br />

a) Las culturas del norte estaban integradas por los pobladores que<br />

llegaron del norte del continente y crearon importantes fundaciones<br />

en el área central de Mesoamérica.<br />

b) Se puede reconocer esta influencia en sus nombres, comida,<br />

vestimenta o juegos.<br />

c) Se relacionaron a través de intercambio cultural y material.<br />

d) Asimilaron conocimientos de los otros pueblos hasta conformarse<br />

en un grupo sólido.<br />

Otros recursos<br />

Se sugiere como bibliografía: Ana María de Benítez, Prehispanic cooking<br />

(Cocina prehispánica), Ediciones Euroamericanas, México, 1996 (en<br />

inglés y español).<br />

Foto: Ana Lilia Marquez<br />

Los seris son una etnia que todavía<br />

sobrevive y mantiene varios de<br />

sus rituales, como la manera de<br />

adornarse el rostro para participar<br />

en una fiesta.<br />

Pensemos antes<br />

de empezar<br />

¿Qué caracterizó a las<br />

culturas del norte?<br />

¿Quiénes fueron los<br />

teotihuacanos y los<br />

mayas?<br />

22<br />

Los seris<br />

Entre las bandas de cazadores recolectores del extremo norte de México, resulta<br />

singular el caso de los seris de Sonora, por ser un pueblo dedicado, fundamentalmente,<br />

a la pesca. La abundancia de recursos en la zona de Punta<br />

Chueca, frente a la isla Tiburón, les permitió establecer un poblado permanente.<br />

Allí han habitado los seris desde hace diez mil años.<br />

Además del pescado y el marisco, los seris se alimentaban de pitahayas<br />

y algunas otras plantas del desierto y cazaban animales como el conejo y el<br />

venado. Las ramas de diferentes arbustos, como el torote, ablandadas con los<br />

<br />

llamativos de la cultura seri es la práctica del tatuaje facial, con el cual se indicaban<br />

los linajes a los que pertenecían las mujeres de los diferentes clanes.<br />

PARA RESOLVER<br />

Averigua, identifica y escribe<br />

1 Ubica las culturas norteñas en un mapa. Reflexiona acerca de las<br />

características de su entorno geográfico.<br />

a) ¿Cuál fue la función o la importancia de las culturas del norte en la conformación<br />

de México?<br />

<br />

manera?<br />

c) ¿Cómo se relacionaron estas culturas con los pueblos del centro de México?<br />

d) ¿Cuál te parece que fue la consecuencia de la migración chichimeca hacia<br />

el centro del país?<br />

2 Averigua la etimología de la palabra chichimeca.<br />

Busca otro ejemplo de la historia en el que una cultura nombra a otros pue-<br />

<br />

por qué se conoce más este nombre que el original.<br />

S5 Los teotihuacanos y los señoríos mayas<br />

Teotihuacán ya había sido un centro religioso de cierta importancia antes de la destrucción<br />

de Cuicuilco; sus pobladores se habían dedicado sobre todo a procesar la<br />

obsidiana: hacían navajas y puntas de flecha, y preparaban también los núcleos de<br />

esta roca volcánica vítrea, para exportarlos y que la gente de otras localidades elaborara<br />

sus propios instrumentos.<br />

La industria de la obsidiana y el prestigio de sus templos le permitieron a Teoti-<br />

<br />

cluir el Preclásico, Cuicuilco fue abandonada y Teotihuacán se consolidó como el<br />

<br />

del Sol y de la Luna, y el magnífico templo de Quetzalcóatl.<br />

<br />

bana y desarrolló un patrón de vivienda muy uniforme. Todos los teotihuacanos<br />

vivían en conjuntos habitacionales de mampostería (piedra, cal y arena), con un solo<br />

acceso a la calle y un sistema de patios interiores para iluminar y ventilar. Los patios,<br />

perfectamente pavimentados, tenían un sistema de desagüe que se conectaba con la

kilómetros cuadrados y alcanzó una población<br />

<br />

Los teotihuacanos conquistaron a otros<br />

pueblos y fundaron pequeñas colonias. Muchos<br />

querían seguir el estilo de su arquitectura<br />

(dominada por las líneas del tablero y el<br />

talud) y su cerámica (en la que destacaban los<br />

vasos trípodes con tapadera). Los zapotecos<br />

tenían una relación diplomática y comercial<br />

con Teotihuacán, y los mayas estaban avasallados<br />

por las incursiones militares de los teotihuacanos.<br />

La gran metrópoli, amparada por<br />

el culto a Tláloc y Quetzalcóatl, al parecer<br />

sucumbió a los ataques de sus rivales hacia el<br />

<br />

Los señoríos mayas<br />

Los mayas de los bosques tropicales del sureste<br />

practicaban una agricultura de roza y necesitaban<br />

grandes extensiones de territorio para<br />

tener tierras de cultivo y tierras en recuperación, descansando para volver a desa-<br />

<br />

en muchas ciudades, más pequeñas y menos urbanizadas que Teotihuacán y Monte<br />

Albán. Cada pequeña ciudad formaba un señorío independiente. Los señoríos mayas<br />