Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Fotos: Haags Uitbüro, Vereinte Nationen<br />

Pop und Politik – sie scheinen in Südafrikas<br />

Popmusik untrennbar miteinander verknüpft.<br />

Und Makeba symbolisierte das wie<br />

niemand zuvor: Buhlten doch linke Musikerkollegen<br />

wie auch afrikanische Staatschefs<br />

um ihre Gunst, lud sie Präsident Kennedy zu<br />

seiner Geburtstags-Party ein, verlieh ihr gar<br />

Commandante Fidel Castro persönlich die kubanische<br />

Ehrenbürgerschaft.<br />

Dabei sah sich Makeba selbst eher als<br />

Griot* denn Politikerin: „Vielleicht denkt die<br />

Welt “, erklärte sie, „ich hätte es mir ausgesucht,<br />

über die Zustände in Südafrika zu berichten.<br />

Nein! Ich singe nur über mein Leben,<br />

so wie wir daheim von jeher über unser Leben<br />

* So nennt man im westafrikanischen Raum<br />

singende Geschichtenerzähler<br />

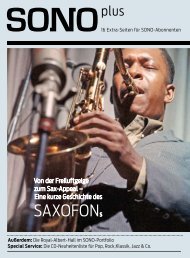

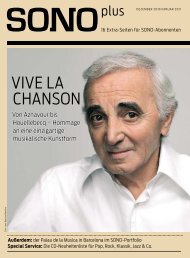

Hugh Masekela als junger Jazzhipster in den<br />

USA (o.) und in reiferen Jahren beim Besuch<br />

einer heimischen Township (o.li.)<br />

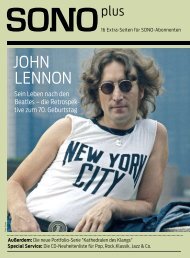

Miriam Makeba, das singende Nationalheiligtum,<br />

kurz vor ihrem Tod 2008 (o.) und bei<br />

ihrem Auftritt vor der UNO 1963<br />

singen – besonders die Dinge, die uns verletzen“.<br />

Hinter meist optimistischen Melodien<br />

versteckten sich in der Regel widerständige<br />

Botschaften. Und unter den Tanzrhythmen<br />

blitzte die Subversion: „Südafrikas Musik“,<br />

hatte Makebas erster Ehemann, der Jazz-<br />

Trompeter Hugh Masekela in dieselbe Kerbe<br />

geschlagen, „handelt immer von Gerechtigkeit,<br />

menschlicher Würde und dem Aufbegehren<br />

gegen die Fremdbeherrschung. Selbst Liebeslieder<br />

machen da keine Ausnahme: Come back<br />

from Johannesburg my dear, where you have to<br />

work …“ Wie Makeba hatte auch Masekela im<br />

nordamerikanischen Exil den Schmerz und<br />

die Sehnsucht der heimischen Townships in<br />

poppige Melodien gefasst. „Coal Train“ hießen<br />

sie. Oder „Happy Mama“. Und handelten<br />

nicht selten von Gefangenen, Bergleuten und<br />

Wanderarbeitern.<br />

„Ich singe nur über mein<br />

Leben, so wie wir<br />

daheim von jeher über<br />

unser Leben singen –<br />

besonders die Dinge, die<br />

uns verletzen“ Miriam Makeba<br />

Impulse aus Nordamerika<br />

Schon seit den 30er Jahren hatten die schwarzen<br />

Südafrikaner die Pop-Moden Amerikas<br />

aufgesaugt: Den Ragtime, den Jazz und später<br />

den Rhythm’n’Blues. Doch erst durch den<br />

Flüchtlingsstrom von Musikern aus Kapstadt<br />

und Johannesburg in Richtung New York und<br />

Los Angeles kam es zu einem wirklichen Austausch.<br />

Nicht zuletzt weil sich die Musiker in<br />

der erzwungenen Fremde auf ihre heimatlichen<br />

Traditionen besannen: So hatte etwa<br />

Hugh Masekela lange amerikanischen Jazz<br />

gespielt – weil es für südafrikanische Musik<br />

vor Miriam Makeba keinen Markt gab. Deren<br />

frühe Hits wie „Malaika“ , „The Click Song“<br />

oder eben „Pata Pata“ bereiteten auch seinen<br />

Durchbruch vor: „Miles Davis nahm mich<br />

damals zur Seite“, erzählt Masekela. „Warum,<br />

fragte er mich, willst du unbedingt wie<br />

»<br />

19