Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv

Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv

Vollbildanzeige - BOA - Baden-Württembergisches Online-Archiv

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen<br />

<br />

von Oliver Stenzel, Hochwasserschutz<br />

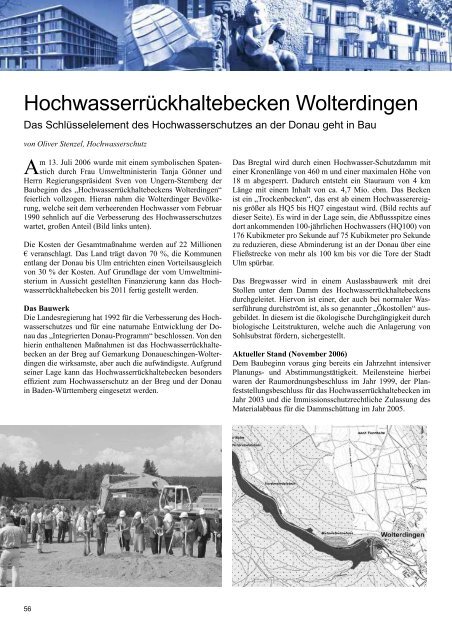

Am 13. Juli 2006 wurde mit einem symbolischen Spatenstich<br />

durch Frau Umweltministerin Tanja Gönner und<br />

Herrn Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg der<br />

Baubeginn des „Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen“<br />

feierlich vollzogen. Hieran nahm die Wolterdinger Bevölkerung,<br />

welche seit dem verheerenden Hochwasser vom Februar<br />

1990 sehnlich auf die Verbesserung des Hochwasserschutzes<br />

wartet, großen Anteil (Bild links unten).<br />

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden auf 22 Millionen<br />

<br />

entlang der Donau bis Ulm entrichten einen Vorteilsausgleich<br />

von 30 % der Kosten. Auf Grundlage der vom Umweltministerium<br />

in Aussicht gestellten Finanzierung kann das Hochwasserrückhaltebecken<br />

bis 2011 fertig gestellt werden.<br />

Das Bauwerk<br />

Die Landesregierung hat 1992 für die Verbesserung des Hochwasserschutzes<br />

und für eine naturnahe Entwicklung der Donau<br />

das „Integrierten Donau-Programm“ beschlossen. Von den<br />

hierin enthaltenen Maßnahmen ist das Hochwasserrückhaltebecken<br />

an der Breg auf Gemarkung Donaueschingen-Wolterdingen<br />

die wirksamste, aber auch die aufwändigste. Aufgrund<br />

seiner Lage kann das Hochwasserrückhaltebecken besonders<br />

<br />

in <strong>Baden</strong>-Württemberg eingesetzt werden.<br />

Das Bregtal wird durch einen Hochwasser-Schutzdamm mit<br />

einer Kronenlänge von 460 m und einer maximalen Höhe von<br />

18 m abgesperrt. Dadurch entsteht ein Stauraum von 4 km<br />

Länge mit einem Inhalt von ca. 4,7 Mio. cbm. Das Becken<br />

ist ein „Trockenbecken“, das erst ab einem Hochwasserereignis<br />

größer als HQ5 bis HQ7 eingestaut wird. (Bild rechts auf<br />

<br />

dort ankommenden 100-jährlichen Hochwassers (HQ100) von<br />

176 Kubikmeter pro Sekunde auf 75 Kubikmeter pro Sekunde<br />

zu reduzieren, diese Abminderung ist an der Donau über eine<br />

Fließstrecke von mehr als 100 km bis vor die Tore der Stadt<br />

Ulm spürbar.<br />

Das Bregwasser wird in einem Auslassbauwerk mit drei<br />

Stollen unter dem Damm des Hochwasserrückhaltebeckens<br />

durchgeleitet. Hiervon ist einer, der auch bei normaler Wasserführung<br />

durchströmt ist, als so genannter „Ökostollen“ ausgebildet.<br />

In diesem ist die ökologische Durchgängigkeit durch<br />

biologische Leitstrukturen, welche auch die Anlagerung von<br />

Sohlsubstrat fördern, sichergestellt.<br />

<br />

Dem Baubeginn voraus ging bereits ein Jahrzehnt intensiver<br />

Planungs- und Abstimmungstätigkeit. Meilensteine hierbei<br />

waren der Raumordnungsbeschluss im Jahr 1999, der Planfeststellungsbeschluss<br />

für das Hochwasserrückhaltebecken im<br />

Jahr 2003 und die Immissionsschutzrechtliche Zulassung des<br />

Materialabbaus für die Dammschüttung im Jahr 2005.<br />

56