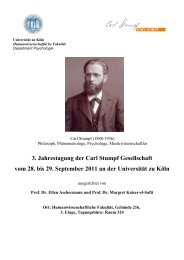

Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft

Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft

Historischen Teil - Carl Stumpf Gesellschaft

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Margret Kaiser-el-Safti 13<br />

Schönheit der organischen Welt als Zeichen für einen gütigen Gott werten<br />

wollen. Anscheinend erachtete Kant es als eine Schmähung Gottes, sinnliche<br />

Schönheit und Güte anstelle göttlicher Allmacht und Allwissenheit als Zeichen<br />

des Göttlichen zu würdigen. In „Der einzig mögliche Beweisgrund Gottes“ steht<br />

der Begriff des physikalisch-mathematischen Unendlichen im Zentrum; hier<br />

bricht Kant geradezu in Entzücken aus, um mathematischer und physikalischer<br />

Gesetzmäßigkeit ästhetische Qualitäten abzugewinnen respektive plausibel zu<br />

machen. Als Beispiele, die evident machen sollen, wie „in einem ungeheuren<br />

Mannigfaltigen Zusammenpassung und Einheit herrsche“ (1763/1968, Bd. 2, S.<br />

655), nannte Kant die „Einrichtungen des Zirkels“ und das „Gesetz der<br />

Schwere“, die in ihrer universellen Anwendbarkeit „das Gefühl auf eine<br />

ähnliche oder erhabenere Art wie die zufälligen Schönheiten der Natur rühren“<br />

(S. 657). Kant bezeichnet hier die pure Anschauung des unendlichen Raumes als<br />

„ästhetisch“: „Die Bezeichnung des Unendlichen ist gleichwohl schön und<br />

eigentlich ästhetisch“ (ebd., S. 728).<br />

Man findet später in der „Kritik der reinen Vernunft“ mit der neuerlichen<br />

Reduzierung des Ästhetischen auf die „reinen“ Formen Raum und Zeit mit<br />

Abstrich sinnlicher Qualitäten und einer strikten Absage an die Möglichkeit<br />

einer ästhetischen Wissenschaft (im Sinne einer Lehre vom Kunst- und<br />

Naturschönen), aber nun auch (in kritischer Perspektive) mit einer<br />

grundsätzlichen Verneinung der Möglichkeit von Gottesbeweisen und der<br />

prinzipiellen Zurückweisung einer wissenschaftlich relevanten Beantwortung<br />

der Frage, wie in dem Mannigfaltigen Zusammenhang, Gestalt und Einheit<br />

herrschen könnte, nichts mehr von der mathematischen Auffassung des Schönen<br />

wieder – mit Ausnahme der angeblich unendlichen Raumanschauung; ansonsten<br />

ist alles, was an ein qualitatives oder künstlerisches Ästhetisches appellieren<br />

könnte, zu diesem Zeitpunkt radikal ausgemerzt worden, weil es nach Kant eine<br />

Wissenschaft von Kunstdingen oder der Kunst schlechterdings gar nicht geben<br />

kann und eine „transzendentale Ästhetik“ jetzt nur noch allgemeine oder<br />

elementare Bedingungen der Wahrnehmungslehre behandeln soll (vgl. Kants<br />

lange Fußnote in der KrV, B 36).<br />

Selbst in der zuletzt verfassten dritten „Kritik“ Kants, der „Kritik der<br />

Urteilskraft“, die sowohl hinsichtlich der Anschauung des Weltganzen als auch<br />

bezüglich einer Verständigung über das Schöne in der Kunst gewisse, wenngleich<br />

immer noch nicht wissenschaftlich verwendbare Revisionen erkennen<br />

lässt, wird das Qualitative oder werden die sinnlichen Inhalte von Kunstwerken,<br />

nämlich Farben und Töne, im Vergleich mit der reinen Form diskreditiert: In der<br />

Malerei erlange nur die Form, die Zeichnung, nicht jedoch die Farbe, Bedeutung.<br />

Was die Musik anbelangt, will Kant ihr überhaupt keinen künstlerischen<br />

Wert beimessen. Als reine Sinnenkunst und „Sprache der Affekte“ appelliere sie<br />

nur an die Nerven und verhelfe zu keiner Kultivierung; als rein transitorisches,<br />

dem Zeitverlauf unterworfenes flüchtiges Phänomen, entbehre sie jeglicher