Burschenschaftliche Blätter 2014 - 4

- Keine Tags gefunden...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Aus dem burschenschaftlichen Leben<br />

Kommissionen oder bei der Bücherzensur<br />

(Nr. 34). Als Staatsform wurde eine konstitutionelle<br />

Monarchie mit einer landständischen<br />

Verfassung und Ministerverantwortlichkeit<br />

bei Abschaffung aller Privilegien<br />

vorgeschlagen. Die Absage an den damaligen<br />

Partikularismus in Deutschland wurde<br />

um so deutlicher, als im Grundsatz 5 die<br />

Lehre von der Spaltung Deutschlands in<br />

Nord- und Süddeutschland als „irrig“,<br />

„falsch“ und „verrucht“ bezeichnet wurde.<br />

Diese Impulse kamen in gebündelter Form<br />

aus der frühen Burschenschaftsbewegung,<br />

die durch ihre oppositionelle Haltung gegenüber<br />

der napoleonischen Fremdherrschaft<br />

und durch die siegreich verlaufenden<br />

Befreiungskriege ein Selbstwertgefühl entwickelt<br />

hatte, das ihr die Fähigkeit verlieh,<br />

allmählich politisches Bewußtsein und das<br />

Vaterland als Wertbegriff auch in die bürgerliche<br />

Gesellschaft einfließen zu lassen.<br />

Dabei wurden die jungen Akademiker unterstützt<br />

von namhaften Professoren aus<br />

Jena und geistigen Wegbereitern, wie u. a.<br />

Ernst Moritz Arndt (1769–1860), Johann<br />

Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Ludwig<br />

Jahn (1778–1852), Heinrich Luden<br />

(1778–1847), Lorenz Oken (1779–1851), Jakob<br />

Friedrich Fries (1773–1843), Dietrich<br />

Georg Kieser (1779–1862) sowie von Karl<br />

Follen, dem Dozenten aus Gießen, der<br />

auch der Anführer der besonders radikalen<br />

Gießener Schwarzen war. Einige der Genannten<br />

waren später in der Nationalversammlung<br />

in der Frankfurter Paulskirche<br />

vertreten, brachten dort ihre Ideen ein und<br />

entwickelten sie weiter.<br />

Auch wenn das Wartburgfest einen nachhaltigen<br />

Eindruck hinterlassen hatte, besaßen<br />

die „Grundsätze und Beschlüsse“<br />

trotz überzeugender Formulierung<br />

zunächst keine Breitenwirkung und wurden<br />

durch die Karlsbader Beschlüsse von 1819<br />

im Keim erstickt. Die große Resonanz beim<br />

Hambacher Fest 1832 mit insgesamt zwischen<br />

20.000 und 30.000 Teilnehmerinnen<br />

und Teilnehmern (ein Vielfaches der Wartburgfestbesucher<br />

also), begleitet von der<br />

Erhebung der Farben Schwarz-Rot-Gold zu<br />

den deutschen Nationalfarben, waren jedoch<br />

Lichtblicke für die Zukunft. Einige der<br />

Wartburgfestteilnehmer waren auch zum<br />

Hambacher Schloß gekommen, vor allem<br />

aber viele Vertreter der Liberalen der späteren<br />

Paulskirchenversammlung, unter ihnen<br />

Johann Adam von Itzstein, Karl von<br />

Rotteck und Karl Theodor Welcker, die<br />

schon Ende 1831 ein neues badisches Pressegesetz<br />

konzipiert hatten, das im Widerspruch<br />

zu den Karlsbader Beschlüssen<br />

stand. Welcker stellte mit einer 150-seitigen<br />

Petition an die Bundesversammlung in<br />

Frankfurt die Pressefreiheit als Naturrecht<br />

dar und meinte dazu: „Das beste Preßgesetz<br />

ist gar keines“.<br />

Am Frankfurter Wachensturm vom 3. April<br />

1833, einer sogenannten „Revolution vor<br />

<strong>Burschenschaftliche</strong><br />

<strong>Blätter</strong><br />

der Revolution“, waren Burschenschafter<br />

aus Frankfurt und Heidelberg sowie der<br />

näheren Umgebung beteiligt, aber auch<br />

spätere Paulskirchenabgeordnete wie Itzstein<br />

und der Marburger Professor und<br />

„Vater“ der Kurhessischen Verfassung Sylvester<br />

Jordan sowie vom Vorstand des<br />

Preß- und Vaterlandsvereins der Frankfurter<br />

Rechtsanwalt Gustav Peter Körner. Somit<br />

bestehen auch Querverbindungen von der<br />

Burschenschaft zur Paulskirchenversammlung.<br />

Der Wachensturm war unter anderem<br />

– politisch gesehen – ein Plädoyer für freie<br />

Presse und freie Rede und letztendlich gegen<br />

den in Frankfurt tagenden Bundestag<br />

(der Fürsten) gerichtet.<br />

In der Frankfurter Nationalversammlung<br />

saßen – von ihrem in der Heidelberger und<br />

Jenaischen Burschenschaft wurzelnden<br />

Präsidenten Heinrich von Gagern abgesehen<br />

– immerhin 169 Burschenschafter neben<br />

anderen Korporierten, darunter<br />

106–115 Alte Corpsstudenten, die zum<br />

Teil auch als Burschenschafter geführt wurden,<br />

unter den insgesamt etwa 585 Abgeordneten.<br />

Zu den Verdiensten dieser Nationalversammlung<br />

gehört die Verfassung<br />

des Deutschen Reiches vom 28. März 1849<br />

– nach Lothar Gall „die modernste Verfassung<br />

Europas, mit allgemeinem Wahlrecht,<br />

Judenemanzipation und Rechtsstaatlichkeit“<br />

unter Betonung der Grundrechte. Sie<br />

wurde mit knapper Mehrheit angenommen<br />

und bestand aus 197 Paragraphen. Zu den<br />

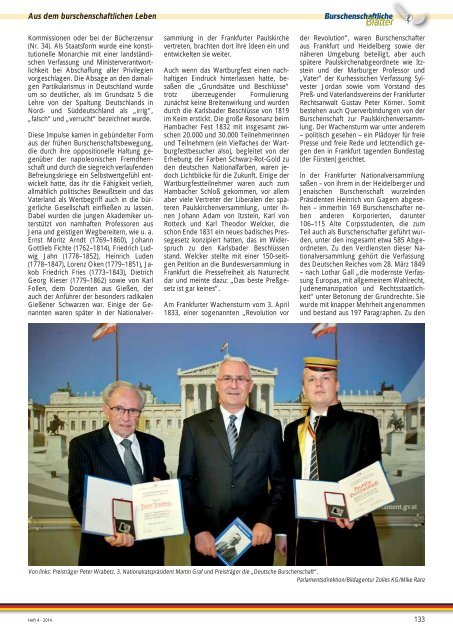

Von links: Preisträger Peter Wrabetz, 3. Nationalratspräsident Martin Graf und Preisträger die „Deutsche Burschenschaft“.<br />

Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Mike Ranz<br />

Heft 4 - <strong>2014</strong> 133